死亡谷纪事

作为朝鲜战争中最臭名昭著的战俘营地,死亡谷位于鸭绿江以南约六十至六十五英里处,这里收容了在1950年与1951年初几乎全部的美军战俘。

根据在云山被俘的罗伯特·琼斯回忆道,在他被押送到死亡谷时,那里只有一堆棚屋,每个棚屋的大小只有15乘15英尺,这么小的一个屋子里则要关上15到20名战俘,人们只能侧着身紧贴在一起睡觉。他在这期间患上了严重的髋部褥疮,而更令人作呕的是他在之后不得不靠吃自己的痂来维持体力,因为在最初的两个月内食物的供应严重不足,有时美军战俘甚至会把已经死去的同伴尸体继续留在棚屋里,以多谎报活着的人数从而多获取一点食物。

在军隅里被俘的第二步兵师军医威廉·R·沙迪也在不久后被送到了死亡谷。据他回忆当时所有人医疗用品和设备都被夺走了,甚至许多人的外套和鞋子也被拿走了,这导致在前往死亡谷的行军途中就有约50人死在了路上。

当他到达时死亡谷已经被分成了南北两个部分,相隔约两英里。他作为军官被囚禁在了南边,那里有六座类似兵营的建筑,每个兵营分为四到六个单位。一个单位由一个房间和厨房区组成。沙迪什和其他24人一起被关押在一个单位。空间非常拥挤,每次只有三分之一的人能躺着睡觉,其他人则要蜷缩着蹲在地上。由于木材紧缺,每天只有一个小时的取暖时间。食物则是每人每天400克的碎玉米。

威廉·H·芬切斯中尉于1950年11月4日被俘。一颗子弹射穿了他的脚,伤口严重肿胀,流血不止,但在目睹敌人对那些无法行军的囚犯所做的一切后,他下定决心要步行。

我们遇到了一些受伤的士兵躺在地上。敌军士兵用刺刀踢和戳他们,试图让他们站起来。当这些士兵无法站起来时,敌军士兵强迫我们走过这些伤员。几秒钟后,我听到几声步枪声。我转过头,看到这些士兵被杀死了。那时我下定决心,不管我的脚有多痛,我都会继续前进。我知道,如果我不能走路,成为警卫的负担,我就会被当场杀死。

靠着一根木棍,芬切斯跌跌撞撞的坚持到了营地,他被带到了一个已经关了美军战俘的房间。一名警卫扔进来一捆干玉米秸给她们当床垫,这些秸秆的直径约为四分之三英寸,睡上去太硬了。但战俘们仔细检查后发现其中一些秸秆上还附着着一些玉米粒,战俘们立刻就吃光了这些玉米。

在之后的两个多月中,他们领到食物只有每天一杯谷物,以及偶尔的一些大豆,渴了则靠外面的积雪解决。也没有任何医疗供应,棚屋里充斥着充满脓液的伤口和腐烂的肉体散发出的恶臭。甚至连警卫都受不了这股恶臭,每天点名时只能憋着气从外面清点一下人数,有一次一个年轻的警卫在点名时直接吐在了棚屋里。

另一位第二步兵师的军医吉恩·N·拉姆在被俘时亲眼目睹了担架上的伤兵遭到枪杀,剩下的人则在零下的天气中进行了大约三周的夜间行军,最终在1950年的圣诞节晚上到达了豆子营。那些身上有伤的人立刻被带走了,他们的命运从此下落不明。营地里没有任何医疗用品、仅有的食物是玉米和小米,肺炎、痢疾、肝炎和营养不良很快就夺走了大批战俘的生命。

旁边的一座学校被当成了所谓的“医院”,但事实上被送进去的人没有一个能活着出来。在豆子营的30天中,每天有20到25人死亡。在朝鲜严寒的冬季,尸体就被堆放在远离营地的柴堆上。在到达死亡谷的1100人中,不到500人活过了三个月,在拉姆医生所在医疗连的110人中,只有35人活过了三个月。

拉姆医生是比较幸运的,作为医生的他被允许在营地里建立了一个小医院,管理方给了他们两个55加仑的桶来制作一个炉子,但却没有给他们任何可以燃烧的东西。不过临时医院隔壁就是一栋木屋,于是在两个星期内,这座木屋就彻底消失了。当后知后觉的指挥官问拉姆那座建筑到底发生了什么事时,医生坦然的告诉他:“很明显,你搞错了。那里就没有过建筑。”

在死亡谷中,食物的短缺显然是最大的威胁,为了生存下去,美军战俘吃掉了他们能抓到的一切东西,拉姆医生在事后回忆道:

……你必须吃他们给你的任何东西,任何生长的东西,任何你能偷的东西——我是说任何东西。我们吃猫、狗、老鼠和杂草,还有最重要的蛆。猫的味道就像松鼠。狗的味道像有点老的牛肉。老鼠的味道有点野味。但蛆的味道是我知道的任何食物都无法比拟的,他们的味道想到不错(医生说到这里笑了)有的人会对蛆感到恶心,但它们毕竟是肉。

他们给我们的是长满蛆的腐肉,给我们做饭的英国人说,“天哪,我做不到!”他想把蛆洗掉,但我告诉他,“不!把它们和肉一起扔进去。”结果非常好。有的人会说,“我不可能吃那个!”但其实并没有那么困难,当你看到一条蛆的时候,只需要用一个棍子打下去,然后就能把它扔进嘴里。

我们也吃野草。在1951年春天,我们营地的每个人都得了严重的脚气病。肿得像一群气球。当野草开始长出来后我们收集了所有长出来的野草。我们不知道它们是什么,但我们试了所有的野草。一个月内我们就完全治好了脚气病。所以从那时起,野草被添加到我们的饮食中。在我们的院子里没有一棵野草生长。但他们经常带我们到河边砍木头,我们趁机可以拔一些野草带回去。

在营地中由被俘军医和医疗兵运作的“医院”可以容纳六十位病人,但需要治疗数百位创伤、痢疾、肺炎、黄疸和患者。而他们分到的药品只有每天四人份的磺胺片。军医们不得不扮演上帝的角色,把磺胺片留着最有希望的四个人,最后只有10%的人活了下来。

最终在1951年3月13日,死亡谷的幸存者被送往五号战俘营。15辆牛车被用作运输工具,整个行程需要7天,在此期间又有11人丧生。对于许多战俘来说,在第三或第四天之后继续行军变得很困难。看守用枪托殴打落在后面的战俘。在行军的最后一天,一辆卡车接走了24名战俘,并把他们带到五号战俘营。而在抵达五号战俘营后,病号和伤员中有75%的人很快死亡。

医疗兵施利希特中士陪同二十名生病的囚犯乘坐骡车离开。作为最后离开死亡谷的人,这位年轻的军医回头看到“三条饥饿的野狗,小心翼翼地从山上下来,啃噬着美国人的尸体。”

测试博客

测试博客

巴高达运动:促成罗马帝国灭亡的基层社会变

巴高达运动:促成罗马帝国灭亡的基层社会变 独木难支:二战中的日本神鹰号护航母舰

独木难支:二战中的日本神鹰号护航母舰 卡特万战役:西辽崛起与塞尔柱帝国的灾难性

卡特万战役:西辽崛起与塞尔柱帝国的灾难性 短命的先驱:二战中的英军大胆号护航母舰

短命的先驱:二战中的英军大胆号护航母舰 有人竟愿意花钱请人来痛扁自己

有人竟愿意花钱请人来痛扁自己 神奇的魔法木制酒店,童话森林里的城堡

神奇的魔法木制酒店,童话森林里的城堡 超现实画作:比相机拍摄更真实的纽约地铁

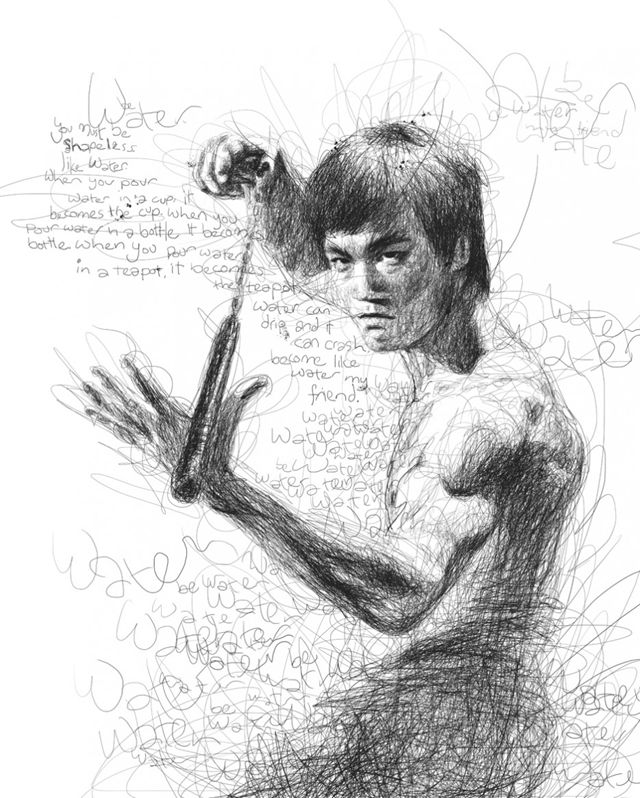

超现实画作:比相机拍摄更真实的纽约地铁 这是一个读写障碍的人画出的明星肖像,你有

这是一个读写障碍的人画出的明星肖像,你有