作者:Armstrong

来自空翼

在1986年派拉蒙出品的经典电影《壮志凌云》中有这么一幕,航母舰长在把刺头“小牛”扔到Topgun之前威胁他:“如果你这次再搞砸了,就把你踢到香港去飞一架装满橡皮狗屎的货机!”,意思大概是去飞舰载运输机(COD),这对于高傲的战斗机飞行员来说可是严重的降级。

到香港去飞一架装满橡皮狗屎的货机!

那么在现实世界中真的有这种奇葩任务吗?答案当然是没有,橡皮狗屎是一种整人玩具,只是一个比喻,就像F-14战斗机飞行员把攻击机飞行员贬称为“运泥巴的”一样,可能在他们眼中,运输机飞行员的等级还要低吧。

2017年11月22日下午,美国海军的一架C-2“灰狗”运输机从冲绳飞向“里根”号航母途中,因发动机故障在冲之鸟礁西北约150公里处坠海,机上共搭载11人,其中8人获救,3人失踪,其中包括该机的飞行员。事实上,C-2的安全记录相当良好,但根据一位曾在20世纪80年代驾驶过该机的飞行员的说法,“灰狗”在接受重大升级之前十分不可靠,甚至连美国海军自己都不喜欢这种飞机。

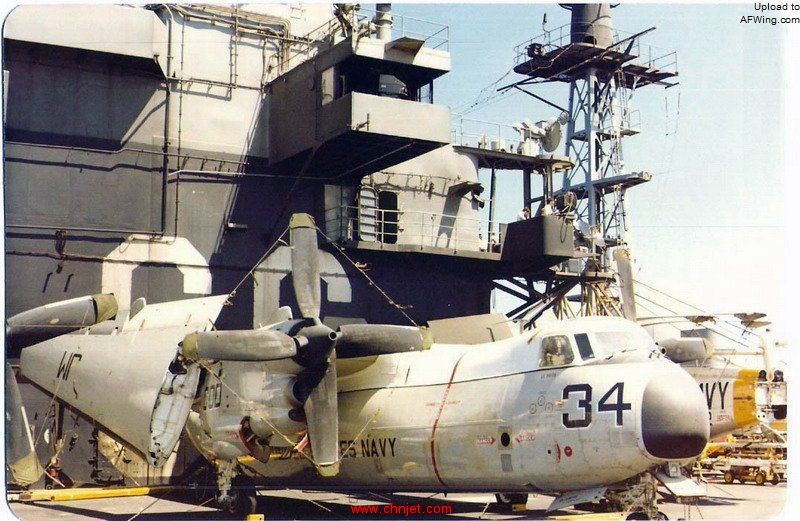

C-2“灰狗”舰载运输机

那么“运狗屎”的舰载运输机飞行员的生活到底是怎样的呢?

詹姆斯·华莱士在美国海军航空兵的黄金年代驾驶C-2运输机,也就是八十年代初冷战正如火如荼地进行时。里根政府正在推进咄咄逼人的外交政策,大幅增加国防开支。尽管如此,C-2“灰狗”运输机部队并没有从军费增长获得好处,该机在很晚时候才获得升级。这是一支被被忽视的部队,他们被错误的军官所困扰,飞机完好率低下,从未为其任务做好充分的准备。而华莱士本人,也差点为这架飞机的长期缺陷付出代价。

詹姆斯·华莱士近照

但独特的舰载运输任务也使华莱士具备了同样独特的技能,即在最小支持下在世界任何地方飞行。他最终把这种经验以及他的飞行技巧和地理知识转变成进入些成功的企业的敲门砖,如Avior Technologies和Greystoke租赁和工程公司,在全球一些最艰苦和最不发达的地区驾驶多种飞机和直升机飞行。正如詹姆斯所说:

“我确实应该把我的成功和在战区工作的能力归功于驾驶舰载运输机的经历以及该机的愚蠢任务,这让我在遭遇突发情况时完全不会受到影响。我在职业生涯中曾经遭遇过五次发动机全部失效而不得不滑翔降落的经历。”

以下是詹姆斯的故事。

学飞“灰狗”

在海军飞行是真正的冒险,我是实行抽彩征兵法最后日子里中奖的“幸运儿”,就这样加入了海军。70年代初,我在加州大学洛杉矶分校(UCLA)完成了后备军官团训练(NROTC),这个过程很快乐,只是每个人都讨厌和躲着我们。

我们获得学位后,UCLA后备军官团里的大部分人都被分流到飞行培训计划。在里根上台之前的飘摇的70年代末,我们被派往科珀斯克里斯蒂参加一个勉强维持的飞行培训。在那里,我们在初期和中级飞行训练中飞到了海军最后一批T-28。我们在高级飞行训练和上舰资格考核中本来应该飞US-2B(被我们叫做Used To

Be),但该机此时却退役了。海军在绝望中让我们用T-44进行高级海上多发飞机训练,只不过有个小问题,这种飞机不能降落在航母上。

T-28B教练机

US-2B就是S-2“追踪者”反潜机的教练型

T-44双发教练机

当时我们只有两种能着舰的螺旋桨飞机:C-2“灰狗”和E-2“鹰眼”。两种飞机的操作成本都非常昂贵,不适合用来训练菜鸟着舰。于是他们只好从戴维斯-蒙森空军基地的飞机坟场中拖出一些T-28C,掸掉机身上的沙尘,然后涂上一层新油漆。

我们在这些教练机上获得了上舰资格,成为美国海军中最后一批驾驶单发星形活塞飞机着舰的飞行员。对我们来说这是相当无用的训练,单发活塞飞机的进近方式与多发飞机大不一样,并且无法从航母上弹射起飞,只能滑跑起飞。该机到底还是让我们获得了上舰资格,只是我们稍后要在RAG(补充航空团)重新学习着舰而已。

我被分配到VR-24运输中队,要去西西里岛的锡戈内拉驾驶C-2“灰狗”超级舰载运输机(Super

COD),去之前要先在RVAW-120 RAG的E-2上完成换装训练。如果我这时对海军的职业生涯还有任何野心的话,那就歇了把,因为对于舰载运输机飞行员而言不存在职业生涯。

这一点在我们到达RAG时立刻就表现出来,欢迎词是“哦,另一个COD废物”。由于TE-2A已经半永久性停飞,所以我们在E-2C上训练。我在RAG至少渡过了11个月。

TE-2A教练机

认识C-2

E-2是一种不寻常的飞机,外观也很奇特。该机在两个轴上都不稳定,驾驶起来手忙脚乱的,但着舰却很有快感。当时我们还不知道C-2在所有轴上都不稳定,其原型机在尾旋测中曾杀死过两名格鲁曼试飞员。C-2的NATOPS(海军航空训练和作战程序标准化)手册中有个醒目警告:“不要进入尾旋”,就好像我们满载货物时有时间去尝试尾旋一样。

C-2和E-2共享同一种发动机平台。艾利逊T56是种很好的发动机,大量功率即时可用。发动机以恒定转速运行,变化仅有-6到+3.5RPM。发动机核心通过驱动轴连接到变速箱,后者再驱动一副螺旋桨,通过一整套复杂系统来调节发动机转速。首先光螺旋桨就有独立的液压驱动和电子控制单元,并受到自动顺桨系统、负扭矩系统、桨距锁定系统以及能把发动机与变速箱断开的离合装置的保护。

艾利逊T56是种经典的涡桨发动机

呃,这套系统维护起来很困难,尤其在舰载环境下。自动顺桨系统偶尔会在弹射起飞时检测到负扭矩系统导致的双发动力输出差异,于是其中一台发动机就会在弹射滑行期间顺桨。发生这种事时飞机一般处于最大起飞重量状态,这会让你尖叫着尽全力保持飞机升空,然后空中重启发动机。

发生这种事时飞机一般处于最大起飞重量状态,这会让你尖叫着尽全力保持飞机升空,然后空中重启发动机

在无论出于什么原因导致的低转速情况下,发动机都会在94%功率输出下自动关机,此时泄气阀打开,发动机将停止运转。

最后一个操蛋的设计是桨距锁,这个装置能防止螺旋桨转速超速,并能把桨距锁定在最后一次运行状态。这玩意是我们最糟糕的噩梦,如果在高空发生故障,就把螺旋桨变成在机翼旋转的巨大减速板,下降时情况会变得更糟。

一次中队的一架C-2在西班牙巴塞罗遭遇桨距锁故障,该机在降落是已经无法控制了,必须在有拦阻装置的机场降落。很不幸巴塞罗那并没有该设备,于是让该机飞行员后来说出的一句话颇为有名:“当主起落架从我们身边飞过时,我知道自己遇上大麻烦了。”这架C-2冲出跑道后穿过一条沟渠,主起落架从发动机舱上被扯了下来。令人难以置信的是18个月后这架飞机修复后又重新交还给我们。

C-2的拦阻降落

除了诞生于纽约贝丝佩奇一家酒吧的纸餐巾上之外,C-2还是一种产量非常有限的飞机。我们中队的4架C-2中居然有一架是第二架原型机,在80年代时仍在服役。

这架原型机的重量比其他飞机多出454千克,大部分在尾部。该机甚至有自己的专用维护手册,而且操纵方式也与另外三架飞机有很大不同。如果你一段时间没飞过它或驾驶该机着舰,就会遭遇很大挑战。

C-2的任务非常多样化,对海军来说也非常关键,但这并不能提高我们的地位。在后勤支援方面排在第一的是战斗机,第二是攻击机,接下来是反潜机、电子战飞机,然后是外星人和烂泥巴,最后才轮到C-2老伙计。

虽然我们的发动机与E-2相同,但单台功率低了650马力,而且重量也增加了1.8吨,所以我们总是动力不足,带给了我们无尽的问题。同时这种飞机年事已高,它们太老了。

虽然我们的发动机与E-2相同,但单台功率低了650马力,而且重量也增加了1.8吨,所以我们总是动力不足

这种飞机有一个辅助动力装置(APU),这很好,因为发动机需要空气才能启动。但操蛋的这个APU只能提供空气,没有电力,没有液压,只是空气。更糟糕的是APU没有任何联通发动机的管道,机组人员必须把空气软管的两头分别插入机身插座和发动机舱才能依次启动每台发动机,然后取下软管卷起来放回飞机!格鲁曼设计师在想什么?

我们总是在飞机的秘密隔舱里放上四条万宝路,以帮助我们在偏远机场获得空气启动车。APU的设计虽然很操蛋,但很可靠。

运输任务不高大上,但必不可少

海军需要C-2来打赢一场战争。我们有两个关键任务,首先是为舰载机联队运输备用发动机,并且在他们想要核武器时把核武器运到航母上。

战争期间,飞机发动机因吞入外来异物(FOD)导致的损伤会成为最大问题。异物可以来自你击中地面目标后飞起的碎片云,或者是被你打得四分五裂的敌机,碎片对喷气式发动机来说可没什么好处。我们的任务就是在战争期间每天提供两到四台发动机以保持舰载联队的运转。

然后是运输从起落架到旋翼叶片之类的任务关键部件。我们也有能力运输一个300加仑液氧(LOX)瓶,这种任务有些滑稽。装上这个巨大的安装有滑撬的液氧罐后,我们会把它的通风口连接到飞机的舷外通风口上。我们在飞行中都戴着降落伞,为什么?不知道。我怀疑是如果飞机出故障,氧气罐会把我们炸成碎片。

我们也会在面向机尾的24个座位上运输人员,两边只有两个细小舷窗向外张望。这些可怜的人会经历一次在黑暗管子里从航母上弹射或者拦阻降落的有趣经历。通常你会看到乘客面色苍白地走出飞机(我们称之为“自卸货物”)。

“自卸货物”

面向后方的座椅能提高乘客的拦阻降落承受力

我们的最后的也是最不重要的任务是运输邮件,至少对于海军来说是这样。但邮件对于船员的士气非常重要,这种任务这对我们来说也很有趣,因为能让我们变得很受欢迎。我们大多数人都在自己的飞行服上贴上美国邮政邮件运输章,我们的一架飞机甚至在前起落架舱门上贴上大大的“邮政卡车”贴纸。

邮件运输是C-2最受欢迎的任务

邮件运输任务对中队长也非常重要,以至于我们可以把它当作交换条件。中队的飞机通常会分开部署,一次30天,可随意挑选起降地点。我们会从某个方便的基地起飞,降落在航母上,然后起飞去别的地方过夜。他们不喜欢我们留在航母,因为C-2太大,会占用太多甲板空间。在F-4和F-14降落之后,我们就休息片刻,等在1号弹射器的偏流板后面,这样我们就能跟在战斗机后面立即起飞了。除非天气不好或者我们出现机械故障,否则很少留在航母上过夜。所以我们一般会在晚上降落岸上机场,然后去找出我们微薄薪水支付得起的旅馆。

在追逐航母的路上

我们经常要到晚上10点才能安顿下来,我们没有时间吃晚饭。我们不得不在日出时分起飞,以便赶上离海岸480-640公里的航母,所以我们很少吃饭,全靠航母提供的盒饭。

不管出于什么原因,“独立”号航母的空中交通管制员(ATO)想捉弄我们一下(我们几乎降落过舰队的每一艘航母,所以不会得罪这个群体),结果我们在盒饭中发现了垃圾。被捉弄几次后,我把盒饭拿到航空长(Air Boss)面前,对他说这是我们一天中的唯一一餐,我和我的机组像吉普赛人一样没有支持,所以等我回去后(这次是埃及的亚历山大),我会好好检查一下飞机(我是机身部门军官),很可能会在这架老旧狗屎罐头的检查单上写上大约80条意见。于是接下来我们会在亚历山大港坐等,直到史密森尼博物馆的某个人找到我们所需的零件然后把它们运来,才能重新起飞。也就是说,你们也许在一两个月后才能再次收到邮件!

C-2着舰视角

之后我们得到了更好的盒饭,实际上可以说是超好的盒饭。

C-2有一套大型的通讯设备,包括一台舰载机的标准UHF无线电,还有一台VHF民用通讯无线电,以及一台带有61米拖曳天线的HF无线电。我们通常用HF无线电与那不勒斯的地中海航空服务协调中心(ASCOMED)取得联系,获得第二天的任务。我们会大致知道航母在24小时内的位置,他们会在前一天给我们一个PIM(计划移动位置),偶尔我们也会从当地基地或大使馆以硬拷贝的形式获得。PIM属于机密,不能通过无线电传输。

该死的航母从不会告诉我们自己的确切位置,这很令人不安,因为我们无法空中加油,航程有限。除非我们能降落在航母上补充燃油,否则就无法回到岸上。我们通过OMEGA系统(现在已经停用的远程导航系统)导航,飞到航母附近。然后用自己先进的本迪克斯黑白气象雷达以地图模式寻找航母战斗群,即一团聚集在一个大光点周围的小光点。E-2有时候对我们很好,会引导我们飞向航母体。而航母经常处于无线电静默状态。

我们经常无法自行找到航母,有时候实在找不到,我就会在无线电嚷着我们要载着1.8吨邮件返航了,接下来神奇的事情发生了,E-2或航母上的总管制员会回答我们,为我们提供航向。

我们的通讯设备经常出故障。格鲁曼依照自己的无限智慧把VHF无线电放在驾驶舱后面的机架中,正对螺旋桨警告线(此处震动过大)。这台无线电和P-3“猎户座”使用的相同,我们真的需要这玩意,因为我们需要降落在从蒙巴萨到雷克雅未克之间的某个民用机场。这台无线电在弹射起飞后往往就会失灵,所以有一次我依照自己灵长类动物的好奇心,让机工长把箱子拆下来放在驾驶舱里,我不打算以NORDO(没有无线电)状态回到雅典。

我拿出瑞士军刀打开盒子,发现盒子里的所有晶体管都在乱晃。设计无线电的天才把晶体管都设计成插座安装方式,这最终会出现松动。幸好这些晶体管都具有相同的零件号码,我把它们插回去居然就好了。此后这就成为一个标准的弹射后程序。

我们飞了很多VIP架次,海军喜欢为世界各地的大腕做盛大表演。通常我们会为这些架次准备特殊座椅,也就是干净座椅而不是正常情况下被液压油污染的座椅。

拍摄电影《太阳之泪》期间享受VIP飞行的布鲁斯·威利斯,

我们在运输任务中经常要把座椅从轨道上全部拆下,把货舱从载人模式变成载货模式。拆下的座椅会被堆好固定起来,然后我们搭建货架,装上货物,所以座椅总是脏兮兮的。我的乘客中有英国国防部长一行和埃及总统穆巴拉克和他的随行人员。我们都讨厌VIP架次,很容易就会搞砸一些东西,并且只能给我们带来一点赞誉或好处。

一名空军四星将军曾质疑我的年龄,那时我已经二十五岁半了,是飞机机长。他想让我的副驾驶——一位经验丰富的老少校来驾驶飞机。我耐心解释说,他作为一名美国将军可以指挥飞机,让我们按照他的意愿去做,但是这位少校副驾驶还没取得着舰资格,而我也突然觉得不舒服,只能留在岸上了。后来中队长命令我留胡子,好看上去更老成。

“大象墓地”

我们VR-24中队因自己独特的装备经常被人叫做“大象墓地”。我们有很多的中校和少校而不是中尉,这是因为如果你在海军里犯了错,但还没严重到要被踢出军队,他们就会把你送到我们中队里,然后待上个20年。

VR-24中队队徽

我们也有一些再次服役的合同飞行员来填补空额,问题是我们永远无法获得一艘航母来让他们获得上舰资格。所以我们为四架飞机只配备了4名有上舰资格的机长,这么做问题不大,因为我们同时只能让三架飞机处于远程适航状态。

我们同时只能让三架飞机处于远程适航状态

VR-24是独一无二的,因为它是一个复合中队。除C-2以外,我们还有几架C-1(S-2“追踪者”反潜机的运输型),这是在海军服役的最后一批C-1,很少上舰,因为航母上已经没有航空汽油了。我们还有T-39(VIP运输机),H-53D直升机和C-130。所以实际上我们中队是几个小中队集成在一起。

C-1舰载运输机

VR-24中队的CT-39G VIP运输机

由于高级军官军衔倒挂,他们被称为“团队飞行员”,无需承担地面工作,也就是说只要负责飞行,没有其他分工或部门工作。我们从来不把他们当回事,他们也不会给我们找任何麻烦,干到退役就行了。只不过接受低阶军官指挥会让他们略感尴尬。

我们的机组一般是固定搭配的,很快就会像一家人一样,四个人会在一起合作一两个月。当一头新“大象”刚刚加入这个中队时,他们往往就适应不了这种关系,当手下叫我“老板”时,他们会感到诧异。“他是美国海军中尉!”新大象向手下喊道:“你该叫他先生!”“好的,老板先生,今天的计划是什么?”我说过自己对海军的职业生涯已经没有幻想了吗?

“替代供应系统”

我们的供应问题非常糟糕,以至于我们的飞行装备一般都很褴褛。我们中队从来就没有过备用飞行服、手套、太阳镜、靴子等物资。我们不得不使用“替代供应系统”来获得装备,比如抓起一堆星条旗并把它们带给舰上的一些供应主管,来换取我们所需的物资。

我们中队从来就没有过备用飞行服、手套、太阳镜、靴子等物资。我们不得不使用“替代供应系统”来获得装备

说实话,我们通过一个相当完善的贸易体系来维持自己的供应。我们会收集在岸上能买到的任何交易商品去交换装备,如小地毯和小饰物等,不过没有酒,亲爱的上帝,我们会因此而入狱。我们偶尔也会带舰上的一个人去岸上过夜,如果我们被抓到,可能就是严重的违纪事件。

我们是孤立的,处于航母食物链最底层,最高层是战斗机。我一位飞行学校的同学就在飞这种外形尖尖的飞机,我在一次偶尔的舰上过夜中与他聊天。他问我驾驶这样一架运输机会不会感到羞辱,我回答:“是的,这玩意飞起来不好看,但是今天我就能回到岸上喝杯啤酒,然后跟苏格兰酒吧的小妞聊天。”要知道住在舰上可不舒服。

我只在印度洋随航母参加过一次为期四个月的部署,这或多或少是浪费时间,因为几乎每个我们能降落的机场都超出了航程。航母每周一次会靠近阿曼,我们就飞向马西拉岛,岛上不止一座基地。我们会在这里与一架C-141碰头,互相交换所有的货物和乘客。

1981年“美国”号航母上VR-24中队的C-2

在部署的大部分时间我们都要飞行训练,他们每天都让我们弹离甲板。我们用气象雷达随机挑选海面的轮船,然后绕着它转圈为情报人员拍照。我们还载着舰上的许多水手起飞,让他们体验一下从航母上起飞的感觉,让他们轮流坐上副驾驶席体验一下驾驶飞机。这对船上辛勤工作的水手来说是一个很大回报。

弹射起飞的VR-24中队的C-2

塞浦路斯惊魂

我在C-2上遭遇过大量紧急情况,比我飞过的任何飞机都多(迄今为止我已飞过76种不同的飞机和直升机)。当时这种飞机已经精疲力竭了,就像今日美国海军机队的情况一样。

我最难忘的一次经历发生在贝鲁特外海,谢天谢地上帝让我死里逃生。那次飞行是我首次担任机长,我们以90节(167公里/小时)的速度向甲板进近时,左发火警灯突然亮起。我没有时间去做任何紧急处置,只能硬着头皮着舰,然后让舰上消防队员来灭火。我拦阻着舰并在无线电中呼叫“舰载运输机起火”,关闭所有开关后我们赶紧撤离。

C-2的一起右发起火,紧急着舰事件

事后发现这次警报是引气管路失效,传感器探测到热空气导致的。这架飞机的序列号是148148,是一架很独特的C-2。它是一架原型机,当时已经服役25年,飞了近50000小时,该机原本是一架E-2,后来被改装成C-2原型机。

C-2A 148148

该机被改装成C-2原型机前是一架E-2

我在第二天早上驾驶该机起飞时没有搭载人员或货物,因为发生紧急情况后需要返回基地完成剩余检查项目。由于重量轻,这次弹射起飞非常轻快,我们的爬升速度很高。

在4570米高度左右,左发转速和涡轮进口温度出现波动。机上刚好有一名艾利逊公司的技术代表,他要在上岸后检查我们的发动机。我对自己说:“哦,太棒了,故障现象又出现了!也许他能一劳永逸地查清问题了。”

他来到前面研究发动机,我们切换到机械操纵模式对螺旋桨控制装置做了一些测试,并关闭了燃油控制的电子调节模式。技术代表说:“我知道问题了,你最好关闭发动机,否则情况只会变得更糟。”所以我们开始做预防性发动机关闭程序,按照长长清单把开关拨来拨去,让飞机进入正确的应急状态。我们做完最后一个项目——关闭燃油调节手柄后,右发火警灯亮起了。

仪表盘上全是闪烁的警告灯,火警铃响声大作,但这次不是左发!别再自作聪明了!我推大左发油门,然后伸手抓住右发T形油门杆。就在我往回收油门时,发动机爆炸了,飞机立即向右滚转60度,这不是我所期望的!我按下灭火按钮20次,但仍有凶猛的火焰从右发动机舱面板间冒出,显然灭火器没有正常启动。

当事情变得糟糕时,你在驾驶舱能做的事情很有限。我在无线电中呼叫MAYDAY并通报了我们的位置。一架E-2赶来并抵近观察并引导搜救人员前来。飞机还在燃烧时,我做了最后一件能做事情:压低机鼻俯冲加速到350节(648公里/小时)速度红线,试图通过提供更多氧气来扑灭火灾,但毫无效果。

航母上的航空长让我们立即跳伞,如果有降落伞的话我们很乐意这么做。但我们平时不会准备降落伞,因为当你跳出飞机把乘客留在机上时,他们会很难过的。C-2有一套精良的逃生系统,拉一个手柄就能让一个地板舱门脱落,留下一个大洞让你跳伞。

我们都吓坏了,只要是精神正常的人此时都会恐惧。航空长让我们在海面迫降,因为此时无法让我们着舰,甲板上挤满了飞机,清理需要很长时间的(我们是当天唯一起飞的)。我告诉航空长:“恐怕行不通,我们都会死的。”当飞机下降过1500米高度时我告诉机组:“我可以尝试转场塞浦路斯,有可能做不到,但我们不能迫降在水里,你懂的。”

于是我们飞向203公里外的阿克罗蒂里,这是我一生最长的203公里。我们一路上仅靠一台发动机飞行,高度在不断下降。我在对准跑道五边降落中终于获得了地面效应。我永远要向阿克罗蒂里的皇家空军消防员致敬,那天是他们的休息日,但当我们到达那里时,他们已经在待命了。

塞浦路斯岛上的阿克罗蒂里皇家空军基地

我们完成了降落,好吧只能勉强说是降落,因为我无法转向,而且能使用的刹车也有限。我们只有应急液压,无法放下襟翼和拦阻钩,必须用应急气瓶放下起落架。如果我没有成功降落,那么也肯定也不能复飞,反正也无法收起起落架。

我的降落速度很快,同时只能对飞机进行有限操纵。最后为了留在跑道上,我先后刹爆了了两个主起落架轮胎。当我们停下来时,右侧主起落架支架下已经没有任何东西了,另外一侧也只有燃烧着的轮毂。我们全都从飞机各个舱口跳出来,奔跑着离开这架燃烧的绿巨人,消防员向我们和飞机同时喷洒着泡沫。

我正在抱头鼠窜时,一名身穿银色防火服的消防员却跑向飞机。他用一张巨大的石棉毯子包住了正在燃烧的主起落架和刹车,防止它们爆炸,因为红热的铍合金碎片会击穿油箱,让事情变得更糟。那名消防队员是我这辈子见过的有最大胆子和最小脑子的人。

一切安定下来之后,我颤抖起来,奇怪的是此时却尿急起来。所以我对跑道上的军官说我要上小号,而我的机组则需要喝上一杯。“没有问题小伙子,停机线那里就有个酒吧,只是不要介意没有冰啤酒!”

我们要在这里待上一个月,看起来我们的突然造访正赶上这里的一次秘密行动,一群戴黑帽子的人正在操作U-2侦察黎巴嫩贝卡谷地。我们在8米高度拖着火焰单发掠过海滩的壮举激起了媒体的兴趣,我们对毁了黑帽子的秘密行动感到非常抱歉,如果知道这个结果也许我们会飞到别的地方。而他们在几天后为我们开了一个派对,把他们的T恤送给我们,上面写着:“如果我们不在这里,那我们到底在哪儿?”原来黑帽子也有幽默感。

出现在阿克罗蒂里的U-2

于是我们就卡在了这里,有大把时间来等待发动机、起落架和一大堆零件的到来,美国海军不能就这样丢下我们不管。但我们不得不把零件清单先给英国人,英国人会把它传给CINAVEUR站,CINAVEUR再把清单发给中队。然后这些东西必须先运到英国,再由皇家空军的一架飞机运到阿克罗蒂里。于是没完没了的等待就这样开始了。这里有个垃圾场,存放着联合国在巴勒斯坦报废的所有车辆,其中很多是被地雷炸毁的。我在西西里开一辆路虎系列III,这辆车总是需要零件来维修,所以我收集了一堆零件,甚至包括一个档位杆。

路虎系列III

当我们终于回到意大利时,我的妻子开着路虎来接我,正好她进停车场时档位杆断了,一些飞行员帮她把车推进车位,她急冲冲跑到停机线来接我。她手还抓着换挡杆,有点不高兴,于是我从降落伞袋拿出一个完好的档位杆:“看,这不是问题。”她说到:“原来你早知道这玩意会断!”

我们最后修好了148148,在一个月后飞回意大利的西格内拉。经过一个多月的彻底修复后,该机又继续服役多年,直到被下一代C-2接替。我希望这架飞机已被做成雕塑竖在某个机场的大门口,我的办公室里还有一架该机的模型。

回顾过去,展望未来

我回到中队后,中队长很是为我的大难不死感到骄傲。他告诉我他认识很多“真正的优秀飞行员,但幸运飞行员很少见”,他说:“孩子,你是我见过的最幸运的人”。他终于拿到了我的调令,去海军航空维修厂(NARF)担任项目经理和E-2和C-2试飞员。他知道我不打算留在海军,他告诉我航空工程军官这条路线也是职业生涯的死胡同,但我去的话则是最好的工作。后来我又去国家海洋和大气管理局(NOAA)做了几年研究飞行员。

NARF教会我驾驶一大批飞机和直升机,有时需要以一些相当激烈的方式飞行。大多数舰队飞行员都无需在岸上机场拦阻降落,而我一星期就要这样降落一次,有时甚至是两次,我每天都做一连串的试飞。阿拉米达航空站的NARF负责维修P-3、E-2、C-130等飞机的螺旋桨控制装置,维修车间原本有四个人,在最老的一个退休后,我就接连遇到七个没修好的螺旋桨控制器。其中一架飞机的两个全没修好,我对其中一台发动机做了预防性关闭,准备拦阻降落。当转速降至94%以下时,剩下那台发动机在15米高度起火。我重重落地,非常重,但幸运地抓住了拦阻索。我把两个轮胎都刹爆了,还弄断了主起落架。跑道关闭了八个小时左右,因为他们要寻找特殊索具,用吊车吊起飞机。机上的其他人都很感激我。

在NARF和NOAA之间,我曾为Electrospace公司工作过,做与NARF一样的工作。只是此时我是特殊任务系统项目经理,为此付出了很多。我们为各机构制造一次性飞行器,并改装奇怪的电子战(EW)飞机,比如A-3干扰机,还有DC8、“奖状”、“夏延”电战机,甚至还为南美客户改装过“超神秘”等外国飞机。我后来进入NOAA工作,时他们来找我,因为他们想要一名地理通,而我的飞行安全纪录又无可挑剔,并且能够驾驶他们的任何飞机。在我去那里工作的前一年,他们18名飞行员发生了12起事故!原来NOAA的意思就是“根本就是无组织”(No Organization

At All)。我在三年后离开了NOAA,开始自己的事业,再也没有回头。

我在一些特别的地方成为了许多飞机维修站的主人。我至今仍不时回想起二十郎当岁时驾驶舰载运输机的疯狂经历,当然还有其中的一些恐怖时刻。

C-2是一种可怕的飞机,我们却能驾驶这架飞机自生自灭地在世界各地飞行。我们学会了如何飞入任何国家,在没有地面支持的情况下解决我们遇到的任何问题。机组在飞机上齐心协力,像一个家庭一样装货和工作。军衔没有什么意义,我们每个人都各司其职,做得好就乐在其中。

我在NARF对C-2改进型提出了很多意见,其中包括马力更大的发动机,最后我们终于得到了直连发动机的APU,感谢上帝。改进型还有更好的导航套件,新的螺旋桨(加大了飞机的航程),机翼前缘增升装置,虽然起飞重量有所增加,但飞行性能更好。但我们无法让“灰狗”漂亮起来,它仍然非常丑陋。

我不明白海军为什么让V-22“鱼鹰”来接替C-2,发动机是我们最主要的运输货物,根本就塞不进V-22,“鱼鹰”的货舱实在太小了。VR-24中队装备了H-53直升机,我们曾用该机测试过运输发动机,同样也做不到。H-53是一种令人惊叹的直升机,H-53D和H-53E已经上舰,都是漂亮的重型直升机。但这两种直升机却比C-2更加不可靠,航程也无法满足舰载运输任务。我们过去把H-53称为“飞行的棕榈树”,因为它们喜欢飞到偏僻的地方解体(也就是坠毁),我们在维护该机时会在旋翼上罩一个降落伞来遮阳,而且它们飞起来也很像棕榈树。

CMV-22B是美国海军的下一代舰载运输机

但该机运输F135时需要把发动机拆成两截

海军在C-2后继机上曾考虑了许多不同选择,其中包括S-3“胖子阿尔伯特”。这飞机倒是还行,但重新设计过于昂贵,因为牵涉到在要货舱塞进一台F135发动机。

洛克希德提出的S-3 COD方案

S-3当年服役时,曾用吊舱执行过航母邮件运输任务

CH-53E“飞行的棕榈树”

C-2可在货舱中装在一台带加力燃烧室的J79,但此时我们不能满油起飞。除此之外,我们装发动机的方法也很可笑。它被放在滑轨上,然后我们用地板上的绞车把它拖进货舱。由于绞车经常发生故障,以至于我们需要从阶梯舱门伸出一根带滑轮的绳索,用牵引拖车把发动机拖进来。

军方经常做出奇怪的决定,C-2后继机的选择并不是由飞过舰载运输机的人做出的。做这个决定的人很可能就是那些袖子镶了金条的家伙,他们飞过尖尖的战斗机,背后很多人在支援他。即使降落在岸上机场,也有成千上万的人为他服务。我不觉得他们曾降落过一些偏远国家的偏远机场,他们绝不会有身穿沾满液压油的飞行服,手拿扳手挥汗如雨地试图帮助喜怒无常的运输机重新飞起来的经历。

我为最近在C-2事故中遇难的人员感到难过,我深知他们面对的恐怖景象。这次事故中至少大部分人都活着,这本身就是一种奇迹。驾驶舱里的人尽到了自己的职责,愿他们安息。我对他们在海军的有限尊重和支持工作表示敬佩,我们只是保持这艘战争机器运转微小人物,如果我们没有做好自己的工作,那么航母就不能发挥战斗力。

未经允许不得转载:测试博客 » 我就是那个运狗屎的飞行员——C-2“灰狗”舰载运输机飞行员回忆录

测试博客

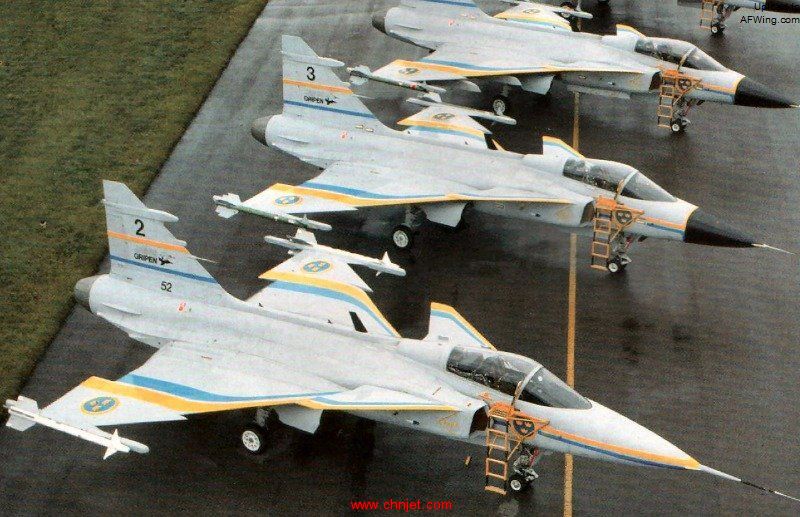

测试博客 飞控之伤,萨博JAS-39“鹰狮”战斗机

飞控之伤,萨博JAS-39“鹰狮”战斗机 苏醒的“猎狐犬”——俄罗斯新北极战略下的

苏醒的“猎狐犬”——俄罗斯新北极战略下的 羽翼渐丰的“阵风”M舰载战斗机

羽翼渐丰的“阵风”M舰载战斗机 即将登基的种马王——西科斯基CH-53K

即将登基的种马王——西科斯基CH-53K 刺破青天锷未残——康维尔三角翼战机家族的

刺破青天锷未残——康维尔三角翼战机家族的 安东诺夫家的巨无霸——安-124“鲁斯兰

安东诺夫家的巨无霸——安-124“鲁斯兰 昨夜星辰昨夜风——洛克希德F-104“星

昨夜星辰昨夜风——洛克希德F-104“星 波音727-首款销售破千的喷气式民用客机

波音727-首款销售破千的喷气式民用客机