【翻译】公元 400 - 900 年英格兰盎格鲁撒克逊人的战争

本文翻译自Ben Levick的文章:

按:对一些概念进行了补充,文中所引用的《贝奥武甫》与《日耳曼尼亚志》皆为现成的中文译本。

渣翻译,多多指教,万字长文,请多点赞,别光收藏,给我点更新干货的动力!

许多现代作家使用古英语词汇“fyrd”来描述盎格鲁-撒克逊军队,确实这是其含义之一,尽管“here”[1]与之含义相同。最初,“fyrd”这个词的含义是“旅行或探险”。然而,这个词的确切含义,就像它所描述的军队的性质一样,自第一批日耳曼定居者离开家园,到阿尔弗雷德大王的统治之间发生了很大变化。盎格鲁-撒克逊时期是一个暴力的时期。战争主导了其历史,形成了其统治的特征。实际上,战争是日耳曼尼亚和前维京时期英格兰部落王国的自然状态。酋长们与异族敌人、敌对的亲族;为权力、权威和贡品进行着似乎无休无止的战斗。即使基督教为他们提供了不依赖于战胜攻取的王权意识形态之后,这些琐碎的战争仍然持续下去,一直到维京入侵的结束。从793年直到征服者威廉统治的最后几年,英格兰一直受到来自北欧人的持续威胁,经常遭受袭击。

为了了解参与这些战斗的军队之性质,19世纪和20世纪上半叶的许多历史学家转向古典作家,特别是1世纪罗马作家塔西佗。塔西佗在他的著作《日耳曼尼亚志》中详细描述了日耳曼部落如何组织他们的军事力量,许多历史学家利用塔西佗所描述的部落是早期日耳曼入侵者的祖先这一事实,来解释盎格鲁-撒克逊“fyrd”的性质。但是,蛮族部落的习俗真的是对于(解释)一个几乎相隔1000年的国家性质的良好基准吗?最近的研究表明,在塔西佗写作到黑斯廷斯战役的969年间,“fyrd”[2]的性质发生了很大变化。

多年来,学者们长期争论盎格鲁-撒克逊的战兵是否由为国王而战以换取土地和权势的贵族战士组成(农民务农,贵族打仗),还是基于农民(ceorl)经济为基础的社会里,由所有壮丁组成的常规征召部队。1962年,C.W. Hollister提出了一个巧妙的解决方案:(他认为)不只有一种战兵,而是有两种类型的战兵。一种是精选战兵,由职业的、拥有土地的贵族武士组成;另一种是大规模战兵——即全民皆兵。这一观点,由于其简洁而优雅,很快便被多数历史学家奉为正统,并成为当今许多有关这时期的一般书籍的观点。然而,后续研究表明这一观点是错误的。Hollister自己创造了“大规模战兵”和“精选战兵”这两个术语,而当时的古英语或拉丁语中并没有类似的术语。目前的研究显示,盎格鲁-撒克逊“fyrd”是一个不断发展的组织,其性质随着盎格鲁-撒克逊时期的推移而发生变化。

由于我们对这个国家的早期日耳曼定居者的习俗和性质所知甚少,我们可以相当确定的是:塔西佗所写的关于一世纪日耳曼人的大部分内容仍适用于他们的4、5和6世纪初的后裔们。早期部落具有军事性质,主要由自由民的战士家庭和佃农组成;自由和不自由者,由一个部落酋帅(tribal chief)或国王统治。这些部落通常汇聚成一个民族,有时由一个“高王”(high-king)统治。

塔西佗告诉我们:

“他们的国王是按照出身推举的,而选拔将军则以功绩为标准。国王的权力并非无限,不能一意孤行,将军们也不是以命令来驾驭士兵,而是以身作则的行为来统率士兵,他们借作战勇敢和身先士卒的精神来博取战士们拥戴。”

“他们无论在办理公事或私事时,兵器总不离手。但这必须在部落认可他有使用兵器的资格以后才能如此。当一个人长到能使用兵器的年龄时,就在大会上由酋帅、本人的父亲或亲属给这个青年勇士装备一面盾和一支矛;这就像罗马青年以着托加(Toga)为平生第一个荣誉。在此之前,他还仅仅是家庭中的一员;此后他开始成为部落的一员了。有些时候因为出身高贵,或因祖上有卓越军功,一些少年在尚未成年时即担当酋帅之任,但他身边有年富力强、阅历深厚的成年人作为他的辅佐。这些成年人是不以作侍从为耻的。侍从之中自有等级及之别,这由他们所随从的主人决定:侍从们为了决定谁应是最亲近侍从的问题常引起激烈的竞争;酋帅之间为了决定谁应有最多额和最勇敢的侍从也有竞争。经常为一群挑选出来的青年所环绕,这既是一种荣耀,也是一种力量;在无事时,既可以显示威仪,在临阵交锋时,又可以防护左右。酋帅如能招徕许多孔武有力的侍从,那他的威名将传播到临近部落,而不仅局限于本部落。像这样的酋帅会受到外族使臣的称誉,并受馈赠之荣,而仅凭他的威名就足以在战场上慑服敌人。”

“战斗中,酋帅的勇敢不如他人,是他的耻辱;侍从们的勇敢不如酋帅,也是他们的耻辱。假使自己的酋帅战死,而自己却从战场上生还,这就是毕生的羞辱。保卫酋帅,跟随酋帅,甚至将自己的军功献归酋帅的名下,这才是忠勇表现。酋帅们为胜利战;侍从们则为酋帅而战。如果他们的部落长年无战事,那么许多出身贵族的青年就要去找寻那些正在发生战争的部落;一则因为他们的天性好动;再则因为在战争中更容易博得声誉;三则因为只有在干戈扰攘之中才能维持相当数量的侍从。侍从从慷慨的酋帅那儿可以得到战马和锋利武器。为数众多的筵席饮宴是他们唯一的报酬,饮食虽然粗陋,但供设却甚为丰富,而这些慷慨之物只能来自战争的劫掠。”

我们根据塔西佗著作的其他部分了解到,部落的农民支持酋帅及其武士,以换取保护,免受敌对部落的掠夺。尽管通常只依赖他的伙友武士,但在需要时,酋帅能够召集所有健壮的自由民来保卫部落。这些同伴由酋帅提供食宿,并会得到武器装备和粮食作为报酬(在塔西佗时代,日耳曼人唯一使用贵金属的地方是与罗马帝国进行贸易)。

这些“伙友武士”是如何武装起来的?塔西佗再次帮助了我们:

(日耳曼人)只有极少数人使用剑或长矛,他们使用一种短矛,他们称这种短矛为“夫拉矛”(framea),此类武器带有一个短而尖的铁头,非常锋利而便捷,因此不论在短兵交接或长距离交战时,日耳曼人都喜欢使用这种武器。骑兵的装备即是一支夫拉矛和一面盾牌;步兵除了夫拉矛以外还有一束用于投掷的标枪。步兵每人携带较多可投掷极远距离的标枪。日耳曼人从不讲究衣着装饰,一般赤裸着而已,或最多披一件轻便的外衣,对于他们的盾,也仅仅涂上自己所喜欢的颜色。他们没有护胸甲,也很少见到戴着金属或兽皮制头盔的人。他们的马匹外形丑陋,也不善于奔驰;他们也不像我们那样训练驰骋回旋的骑术,他们只知道纵马向前或向右拐一个直弯。不过他们将队伍排置得非常紧密,保证了拐弯时不会有一个人掉队。总体说来,他们的步兵较强,所以步兵总和骑兵配合作战。从全体步兵中挑选出来列在最前排的战士身手矫捷,很适宜于配合骑兵作战。步兵的数额是固定的:每个村庄出一百人,因此他们被称为“佰”,这本是一个数字,后来便成了一个名号和荣誉头衔。

根据以上描述,战士们主要是步兵,辅以少量骑兵。他们通常只装备矛和盾,尽管最富裕的人可能拥有剑、头盔或者更为罕见的——铠甲。考古证实了这一点:可能大多数剑、头盔和链甲衫可能来自罗马帝国;通过贸易或作为战利品传入日耳曼人手中。各种类型的武器装备的相对普遍性和稀缺性,在献祭沼泽地的发现中得到了很好的验证,那里经常发现落败者的武器和装备,作为祭品供上。在这些发现中,盾和矛(令人惊讶的是,还经常出现弓与箭)是迄今为止最常见的,而剑、头盔和铠甲则要稀少得多。直到4世纪,大多数这些剑、头盔和链甲衫都是罗马式样,但从5世纪开始,具有明显日耳曼风格的剑变得更加普遍。

到5世纪入侵不列颠时,日耳曼人已经严重地依赖步兵,以至于一位不列颠的作家告诉我们“他们不懂得如何使用骑兵”。来到这片土地的军队通常远比他们的罗马前辈要小得多。大多数史料记载这些军队只有两三艘船,而当时的船只通常只搭载不超过50-60人,因此大多数这些(入侵)军队很可能只有100-200人。尽管这些军队规模小,日耳曼人仍然能够开拓许多小王国,逐渐杀戮、驱逐或奴役原住民,但也应该记住,他们并非总能如愿以偿。

这是亚瑟王的时代,他使用罗马骑兵战术大败日耳曼步兵,使他们在近50年的时间里无法继续进军。然而到6世纪末,日耳曼人(或者如他们已经开始自称的:盎格鲁-撒克逊人)已经占领了不列颠低地的大部分地区,就像他们在日耳曼尼亚那样、建立了许多不同等级和实力的小王国。

6、7、8世纪的不列颠诸王国充满了战争。正如古英语文献所说的那样:这个时期的盎格鲁-撒克逊统治者首先是一个战争领主、一个dryhten。他的首要职责是保护自己的族人免受邻国的掠夺,并领导族人进行掠夺和征服的远征(fyrds)。正如我们从《贝奥武甫》中所听到的关于传说中丹麦王室的始祖、希尔德(Scyld,字面意思是“盾牌”)的故事:

“斯基夫之子希尔德,常常从敌人手中,

从诸多部落那里,夺得领土,

想当初他孤苦零丁,如今却

威镇四方酋长;他已如愿以偿,

在天地间建功立业,声誉日增,

直到鲸鱼之路四邻的部落

一个个不得不向他臣服,

向他纳贡;哦,好一个强大的国王!”

希尔德是一位好国王,因为他是一支强大的战团的首领,这支战团从他的领导中获利。只要他活着,他的人民就安全,他享有来自周围部落的贡物。这种描述不仅是某种惯例的英雄风格。因为即使是早期的盎格鲁-撒克逊修士,在描述关于那个时代的盎格鲁-撒克逊国王时,也表明这不是某种英雄理想,这就是国王统治的方式。

值得注意的是,早期的资料使用个人领主关系的表达方式来表示对国王的义务。当威格拉夫[3]跟随贝奥武甫一起对抗巨龙时,他没有谈及对“国王和国家”的责任,而是谈及侍从对其领主的服务和保护责任。事实上,在早期的盎格鲁-撒克逊人中,国王只是贵族们的领主。甚至“cyning”(国王)这一术语本身字面上只是指“属于家族”的意思,表示王室的成员;而国王的职位则通过“hlaford”(即面包或土地的主人)和“dryhten”(战争领主)这些头衔来表达。被选为国王的“æðeling”(王子或贵族)只是王室成员中能够指挥最大规模战团的人。这一事实有助于解释早期盎格鲁-撒克逊王国发生的许多“内战”,以及为什么通过武力获得王位的国王能够迅速被他的臣民所接受。

在7、8世纪,国王往往通过暴力或暴力威胁登上王位,并且通过击退国内外的敌人来保住王冠。和平只是一场战争的后果,也不过是另一场战争的前奏。在这样动荡的时代,国王必须确保(用《贝奥武甫》诗人的话来说):“有亲爱的伙友站在他身边,在战争来临时为他服务。”但是,是什么使得7世纪英格兰的人民效力于国王的军队,他们是什么样的人呢?随着英格兰王国的发展,相较于日耳曼尼亚的老家,农民(ceorl)的地位更重要了。但他是否取代了贵族成为国王军队的主体(这是许多19世纪和20世纪早期历史学家的观点)?

对当代资料的仔细研究表明,虽然作为自由人,农民有权拿起武器,但他们很少会加入国王的战兵。到了这个时候,战兵这个词已经具有明显的军事含义,意味着“武装远征或武装力量”。

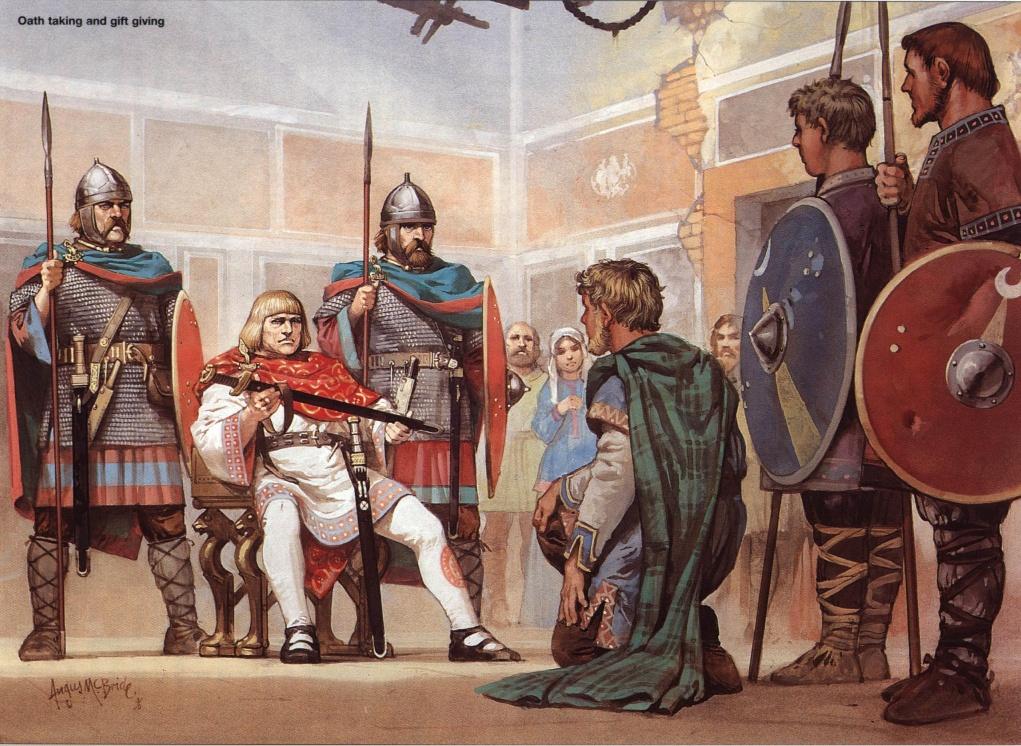

显然,Gesiðas(古英语,“国王的伙友”)仍然来自贵族武士家族,但是此时的赠与已经发生了一些变化。现在,除了武具外,还赠送贵重物品的礼物(在文学中,领主经常被称为“赐环者”[4]);或者是最受欢迎的土地。在盎撒英格兰,礼物并非无偿,而是要以奉公作为回报。当一个武士为领主效力时,他被要求“爱他的领主所爱的,恨他所恨的。”赠与和回报都不是“单向”的—— 赠与和回报相互支持。例如,尽管武士通常会获得终身土地(可以是自己的或领主的),但这并非必然的。如果一名武士未能履行对国王的责任,御赐可能会被褫夺。因此,国王的赠予和臣民的服务回报都是开放式的;前者通过后者不断更新和确认。

从领主那领受土地是一种特殊的恩惠的象征。地产既是一种象征、同时也是经济方面的赠与。与其他礼物不同的是,拥有土地意味着武士在国王的扈从中获得了新的、更高的地位。因此,到了7世纪,我们看到不同类型的贵族武士出现了——geoguð(青年武士)和duguð(历战武士)。前者是年轻、未婚的武士,通常是历战武士的儿子,由于尚未拥有自己的土地,因此与领主同住,随同他在自己的领地间巡视,与塔西佗时代一样。当这种类型的伙友得到领主让领主满意后,他将从领主那里获封土地,或继承父亲曾经领受的土地。这使他成为了历战武士。尽管仍然出席领主的宫廷,但他不再住在领主的家中,而生活在获封的土地上,结婚,组建并维持一个自己的家庭。为了提高地位,历战武士经常会从自己的领地中选拔武装家臣,可能是来自他领地上较为富裕的ceorl(自由农民)、以及尚未效忠于其他领主的青年武士。这些领地在早期记录中通常被称为“scir”(郡)。这种军事扈从被称为领主的hearðweru或hirð(家臣/灶台部队)。

当国王召集他的军队时,历战武士(duguð)将会带领他们的随从响应召唤,就像他们在和平时期出席宫廷一样。因此,军队(fyrd)由国王的伙友(gesið)及其拥有土地的历战武士组成。如果武士拒不听宣,他可能会受到惩罚,正如伊尼国王(King Ine ,688-726年)的法律所示:

如果一名持有土地的贵族(gesiðcund mon)疏于行阵之事,他将被罚款120先令并没收其土地;无土地之贵族将被罚款60先令;一名农民(cierlisc)忽视军役将被罚款30先令。

正如一些历史学家所说,这款法律并不能证明早期盎格鲁撒克逊军队是由农民战士组成的。相反,它表明当国王召集军队时,农民(ceorls)会与贵族并肩作战;他们为国王或者历战武士服务。当6-8世纪的盎格鲁-撒克逊国王选择开战,他的扈从会跟随他出阵,这是因为国王是他们的领主,而非出于保卫国家或者民族的职责。后者的部下亦如之。

这些军队的规模相当小;伊尼国王在他的法典中定义了军队规模:

13. §1.我们称7人以下为“盗贼”(thieves),7至35人为“掠夺者”(或“战团”)。超过这个人数即为“军队”(here)。

尽管当时军队的确切规模仍然未知,即使是最强大的国王可能也只能召集不过小几百的武士。在8世纪后期,辛尼赫德王子(æðeling Cyneherd)认为他84人的军队十分庞大,甚至足以夺取威塞克斯的王位。

676年,当森特温(Centwine)成为西撒克逊人的国王时,他将他的对手亲属卡德瓦拉(Cædwalla)驱逐出境。流亡的贵族在“奇尔特恩和维尔德的荒野”中避难,并聚集了一支战团。随着时间的推移,他的追随者越来越多,以至于他能够掠夺南撒克逊人的土地,并在此过程中杀死后者的国王。在经历了9年的劫掠之后,他回到了威塞克斯并开始争夺王位。国王的资源无法与卡德瓦拉的匹敌,当他们在战场上相遇时,西撒克逊人的军队被彻底击败。似乎卡德瓦拉的胜利更可能是一个战团对另一个战团的胜利,而不是对“国家”的征服。

史料反复告知我们:一位新王必须用小规模的军队来保卫王国。成功渡过了初期的弱势时期后,到他们的统治后期,则被发现领导着庞大的军队。毕竟,军事胜利意味着进贡和土地,而这些又意味着国王可以吸引更多武士加入麾下。

这些战士是如何装备的呢?不幸的是,我们关于这个时期的唯一书面资料是《贝奥武夫》和《芬恩斯堡》等英雄故事,但这些描述都非常一致。从《芬恩斯堡片段》中我们听到:

“… 战争之鸟嘶鸣,灰狼嚎叫,长矛格格作响,盾牌回应箭矢。...... 然后许多贵族(thegn),身披金甲、腰系宝剑...... 空心的盾牌需要勇士的手,头盔破裂...... 然后 Guðere 撤退了,一个受伤的人;他说他的盔甲几乎没用了,他的链甲衫被破坏,头盔裂开。”

在《贝奥武夫》中,我们听到许多关于武器和盔甲的描述:

“然后赫罗斯加的侍从跳上他的马,挥舞着长矛,疾驰到海岸;在那里,他立刻问道:‘战士们!你们是谁,穿着链甲,驾驶着高大的船只穿过海路来到这些海岸?...... 从未有过携带盾牌的战士以更公开的方式来到这个国家。也没有得到我领袖的批准,我亲属的同意。我从未见过一个更高贵的人,一个身披盔甲的战士,比你们中的一个更崇高,他不是仅仅一个侍从,而是由他的武器使之高贵。’...... 发亮的野猪饰物立在他们的头盔上:精致的锻造,镀上闪耀的金子,它保护着那些严峻战士的生命。...... 他们的链甲闪闪发光,坚固的链环叮当作响。当这些海上的旅人带着他们可怕的盔甲到达大厅时,他们将宽大的盾牌(如此精巧的作品)靠在赫罗特的墙上。然后他们坐在长凳上;勇敢者的盔甲在歌唱。航海者的装备放在一起,一片灰色尖端的长矛森林;那支武装部队装备精良。...... 我们都拥有剑、头盔、链甲,战争的装饰。”

考古学证实了这些描述。异教时期的男性墓葬通常伴有武器装备;平均约有47%的男性墓葬中包含某种武器。这个数据常被用来支持“全民皆兵”的观点,但却忽略了一点:虽然有超过86%的随葬墓中发现了矛,但只有44%的墓中发现了盾牌。

正如我们之前所见,文献证据也证明了矛和盾构成了盎格鲁-撒克逊战士的基本装备。需要注意的是,尽管矛在战斗中使用,它同时也是狩猎的工具。许多随葬的矛可能代表狩猎工具而非武器。当我们开始研究其他类型的武器时,发现它们远不如矛和盾常见。只有约12%的墓葬里有剑,战斧则为2%,匕首(seax)则占4%。(这与撒克逊人的大陆故乡形成了有趣的对比,在那里约有50%-70%的墓葬中发现了匕首。)盔甲和头盔虽然并非闻所未闻,但却非常罕见,通常只在最富裕的墓葬中发现。尽管我们发现的少数例子与文献描述非常一致。在考古学中,它们比文献描述要少得多。盔甲的明显稀缺可能与丧葬习俗相关,而非这些物品的稀有性。异教的盎格鲁-撒克逊人相信某种类似于维京人瓦尔哈拉的武士天堂。墓葬品是他们在来世需要的物品,为了战斗,武士需要武器,但如果死亡只是“暂时的挫折”,为什么要给他们盔甲而不是留给仍然活着的战士使用?

从这些资料来看,国王和重要贵族可能拥有锁子甲和带冠头盔、一把剑、盾和长矛。中级的贵族可能拥有头盔、盾和长矛、或许还有一把剑。下级的武士则可能只配备盾与矛,或许还有斧头或匕首作为次级武器。

基督教在7世纪的传播导致了战兵的变化,到9世纪中叶将彻底改变其性质。随着基督教的传播,修道院需要土地来建造,正如我们所见,土地通常只在国王在世期间被赐予。然而,修道院需要更安全的安排,而非仅仅寄希望于继任国王能够持续捐赠。这是通过引入罗马制度来实现的,这被称为“ius perpetuum”或者盎撒人所说的“册封地”(bocland)。在此制度下,土地被国王永久授予教会,这项赠与被记录在案,由大贵族与牧师见证,这样它就不会在未来被收回。虽然“册封地”(的制度)起源于外国,但它在英格兰蓬勃发展,因为一个人为了得到礼物而奉献的概念对异教英格兰人来说并不陌生。作为教会的合理要求,早期的基督徒国王一定对册封地感到震惊。因为他向上帝赠送一份免费礼物,而希望从祂那里得到永恒的恩赐——救赎。虽然他能够奉献给上帝的一切都不足以回报,因为没有人能与上帝相提并论,正如没有臣民能希望与他的主人平起平坐一样,但国王至少可以用永恒的地上礼物作为回应,即对土地及其权利的永久授予。这种礼物的交换确认了国王与上帝之间的主从关系,就像伙友与他的领主之间的关系一样。

册封地如何影响早期战兵制度?在最基础的层面上来说,给予教会的土地不能用来赏赐武士。随着时间的推移,越来越多的土地被册封给教会,贵族们也因此心怀不满。部分贵族提出建造修道院并在他们的土地上成为修道院院长,以换取册书。即使贵族们没有履行承诺,这通常也会得到批准。这些早期的册书,不论真假,都享有免于奉公的特权,包括兵役。而由于册封土地,国王实际上永久失去了对这些土地的控制权。

国王们面临着一个难题。这个难题首先由8世纪中期的麦西亚国王解决,埃塞尔巴尔德国王(King Æthelbald)下令,领土内所有的教堂和修道院都免除“一切公务、劳役和负担,仅保留两项:桥梁建设和御敌工事”。

到8世纪后期,册书不仅授予教会人员,也授予世俗人员。为了维持他的战兵制度,麦西亚的奥法大王(King Offa)进一步完善了埃塞尔巴尔德的法令,规定土地免除一切服役,“除了与远征(fyrd)以及桥梁和工事建设有关的事务,因这些对全体人民是必需的,任何人都不应被豁免。”到9世纪中期,所有王国都要求这些“全体责任”(常被这样称呼)。

简而言之,以兵役作为土地保有条件的想法,是册封的结果。在传统的土地持有安排下,这种规定本是没有必要的——从国王那里借用土地的持有人本质上就是国王的人,他接受了土地就必须对他的王室领主忠诚奉公。而与之不同的,册封地是一种世袭财产,这种册封使国王永久地失去了对土地的控制、无法确保未来拥有这片土地的后代会承认国王或其继任者为他们的领主。而通过施加“全体责任”,国王确保了册封地的军事服务,并将册书的持有人牢牢地与部落的统治者联系在一起。

此时,青年武士和历战武士这两个术语被dreng(战士)和thegn(侍从)取代。战士仍然直接侍奉国王,而侍从则通常持有册封地。现在,“郡”(scir)不仅表示单一的地产,掌握郡的侍从通常被称为“郡长”(ealdorman)。除了直接从国王那里获封土地的人外,还有许多低级侍从会从郡长那里获得土地。

英格兰王国是经过维京入侵锤炼锻造出来的。简而言之,丹人消灭了其他诸国之王,这有助于威塞克斯(发展)。到了900年,只有塞尔迪克家族(house of Cerdic,威塞克斯王室)幸存,这个王朝的国王们发现他们的生存取决于对他们的王国进行全面的行政和军事重组。

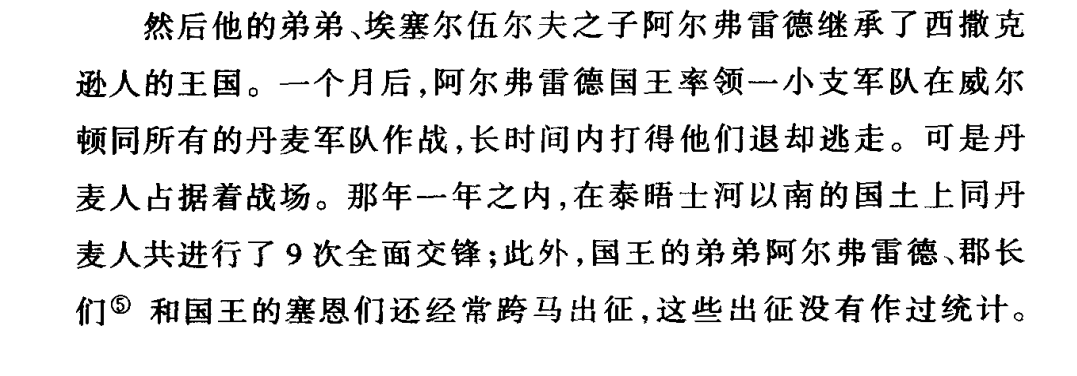

《盎格鲁-撒克逊编年史》871年的条目让我们很好地了解到阿尔弗雷德从父兄那里继承的军事制度之性质。在描述了6场战役后,编年史总结道:

从这以及其他来源可以看出,西撒克逊的军事机器由三种主要类型的军队组成:国家军队、由个别郡长领导的郡兵和个别侍从的战团。第一种有时被称为folc,其特点是由国王亲自统帅。它由国王的亲卫组成,并被郡长和侍从的战团补充。

然而,这些领土单位本身就是一支军队,被寄予了守土之责,一个8/9世纪的郡长可以自行作战;正如国家军队由郡兵组成,郡兵也由个当地侍从的武装组成。后者也可以自行发动突袭,但史料对这些小型战团几乎没有记载。所有这些军队,甚至包括国家军队,都不是“全民皆兵”。他们全都是由首领领导的战团,领主们的部队通过个人关系以及土地上施加的“全体责任”与他们紧密相连。本质上,他们仍然是首领的扈从,枕戈待旦。

尽管有主从关系,阿尔弗雷德在878年的困难很大程度上是由于他依赖“全体责任”以捍卫王国。册封地日益发展,加剧了与早期土地持有者有关的某些问题。简而言之,从各个地方召集和集结武士需要时间,而一队高度机动的突袭者可以在国王的军队与之交战之前摧毁一个地区。再加上第二个缺点。那些持有册封地的人是有地方利益的领主,他们更有可能与丹人达成协议,因为他们能够通过及时的投降来保全全部或部分资产。

在878年春季的爱丁顿战役胜利后,阿尔弗雷德意识到他不能依靠现有的军事体系来应对持续的维京入侵威胁。如果他想要生存并巩固他对威塞克斯的控制,他就必须进行创新,而他确实做到了。国王在878年冬季采用了丹人的战术,例如利用据点以及小型突袭队劫掠敌人的土地,这是形势所迫。而在他统治的接下来的20年里,他彻底改革了盎格鲁-撒克逊的军事实践。阿尔弗雷德通过在他的王国建立一个令人印象深刻的堡垒(burhs)防御系统并改革战兵,将其从国王的伙友及其扈从改组为一支常备军队,以回应维京威胁。这个体系延伸到麦西亚,使他的王国得以生存,并为他的儿子爱德华和孙子埃塞尔斯坦重新征服丹法区(Danelaw)奠定了基础。他将战兵分为两个轮流执勤的部分,旨在使军事行动具有一定连续性。西撒克逊人现在始终有一支部队在战场上;而非临战征兵,事后遣散。正如《盎格鲁-撒克逊编年史》所述:

国王已将他的军队分成两支,因此总是有一半人留在家里,一半人在服役,另外还有守卫堡垒的人。

此外,像维京军队(拥有高度机动性)一样,阿尔弗雷德的战兵还配备了骑马步兵,以追击狡猾难制的敌人。那些在家中等待轮值的武士也承担了必要的防御职能。显然,如果没有其他原因,部分侍从及其手下必须留守,以保卫他们自己和受命出战之地区的土地免遭突袭,这也是显而易见的,因为地主们不愿意让他们的庄园和家庭完全不设防。此时那些留守的武士有义务加入附近堡垒的驻军。

阿尔弗雷德对战兵的划分还有令人信服的行政原因。盎格鲁-撒克逊人没有严格区分“军事”和“治安”。那些领导国王军队的人,包括侍从、地方官(reeves)和郡长,也负责司法。那些负责抓捕违法者的骑马武士,也负责保卫王国——军队和警察之间的界限非常模糊!毕竟,维京入侵并没有结束普通的犯罪活动,事实上,有证据表明它可能有所增加。

阿尔弗雷德的革新并没有改变战兵的基本构成,其成员仍然是贵族及其少量扈从。这被诸多史料证明;普通农夫一般无法负担服役所需的昂贵马匹,召集军队并不影响收割等普通农业活动,重要的是,用阿尔弗雷德自己的话说:社会分为三部分;祈祷者(gebedmen)祷告、将士(fyrdmen)战斗、劳动者(weorcmen)劳作,每一部分都是必要的、独特的阶层。这一观点后来被几位作家重复。

阿尔弗雷德的战兵与镇兵(burwaran,国王安置在新建堡垒中的常备驻军)协同作战。每个堡垒中的驻军规模根据城墙的长度而有所不同(每5.5码城墙需要4人),平均一个堡垒需要约900人的驻军。由于这种庞大的人力需求,每个堡垒都位于为其需求而专门创设的大区之中心。这些“堡垒区”中的地主有责任根据其土地的每一海德(hides,约120英亩)提供必要的人力来维护和驻守堡垒。这似乎是对地主之兵役的额外补充。

阿尔弗雷德以及其嗣君所要求的军役规模是前所未有的,光是堡垒的镇兵就接近3万,这还不包括战兵。仅仅用几百人就赢下一个王国的日子已经一去不返。

阿尔弗雷德的战兵如何装备尚不确定,尽管长矛和盾牌仍然是主要武器。这很可能是普通的镇兵使用的全部装备,由他们的领主提供。另一方面,战兵是一个专业的武士阶层,从全国最富有的人里遴选,用以对阵对一支装备精良的专业敌军。现有证据表明,到阿尔弗雷德改革时,头盔、剑和链甲衫变得更加普遍,大多数战兵至少配备了头盔和剑、长矛、盾牌和马匹。很多人也许还会拥有一件链甲衫。一些较富有的镇兵也可能装备与战兵类似。

阿尔弗雷德的改革意味着在他驾崩后的二十年内,大部分丹法区已经被西撒克逊国王及其麦西亚盟友重新征服。到10世纪中叶,最后一位丹人国王被驱逐出英格兰,西撒克逊王朝现在统治了整个英格兰。

参考资料:

- Lordship and Military Obligation in Anglo-Saxon England, by Richard P. Abels

- On Britain and Germany, by Tacitus, Trans. H. Mattingly

- Anglo-Saxon England, by Sir Frank Stenton

- Weapons and Warfare in Anglo-Saxon England, Ed. Sonia Chadwick Hawkes

- Anglo-Saxon Military Institutions, by C.W. Hollister

- The Laws of the Earliest English Kings, by F.L. Attenborough

- The Anglo-Saxon Chronicle, Tran. G.N. Garmonsway

- The Anglo-Saxon World, by Kevin Crossley-Holland Notes

参考

未经允许不得转载:测试博客 » 【翻译】公元 400 - 900 年英格兰盎格鲁撒克逊人的战争

测试博客

测试博客

巴高达运动:促成罗马帝国灭亡的基层社会变

巴高达运动:促成罗马帝国灭亡的基层社会变 独木难支:二战中的日本神鹰号护航母舰

独木难支:二战中的日本神鹰号护航母舰 卡特万战役:西辽崛起与塞尔柱帝国的灾难性

卡特万战役:西辽崛起与塞尔柱帝国的灾难性 短命的先驱:二战中的英军大胆号护航母舰

短命的先驱:二战中的英军大胆号护航母舰 有人竟愿意花钱请人来痛扁自己

有人竟愿意花钱请人来痛扁自己 神奇的魔法木制酒店,童话森林里的城堡

神奇的魔法木制酒店,童话森林里的城堡 超现实画作:比相机拍摄更真实的纽约地铁

超现实画作:比相机拍摄更真实的纽约地铁 这是一个读写障碍的人画出的明星肖像,你有

这是一个读写障碍的人画出的明星肖像,你有