"您需要为国效力!”——一战中英国的征兵与反征兵

本文共计两万五千多字,恕我写的如此冗长,如果读者可以直接选择自己感兴趣的章节阅读。

世纪之交的英国的兵役制度

在第一次世界大战之前,英国长期以来实行募兵制度(或者被称为“志愿兵役制”)——上一次征兵还发生在拿破仑战争期间,为了防范法国的入侵,皇家海军实行了小规模和小范围的征兵(人数没有超过三万人,且主要征募对象以水手为主),此后长期以来英军一直是志愿兵役制。

截止到1914年战争前夕,英国陆军一共有247432名现役军人以及军官,不过这个数据并不包括预备役(陆军预备役,大约80688人)、地方军(Territorial Force,法律规定这些部队只能在本土服役,不能派往海外,大约不到24万人) 以及海外殖民地的军队(尤其是英属印度军队British Indian Army,为方便行文之后简称英印军,大约24万人)。

由于在后续的篇幅当中会介绍英属印度军队,所以在本节将会着重介绍一下地方军。地方军(Territorial Force)其作为一个军事组织历史并不悠久,它是1907年通过《地方军和预备役部队法》(Territorial and Reserve Forces Act 1907 ,因其主要由时任陆军大臣理查德·哈尔登男爵推动施行而又被称为“哈尔登法”)而形成的新组织。

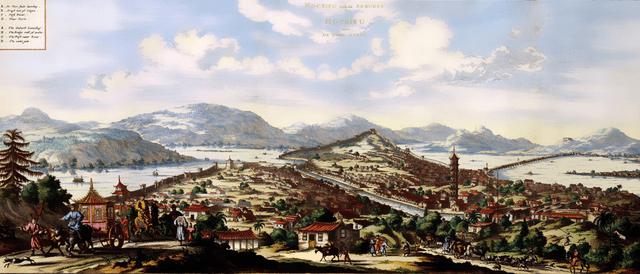

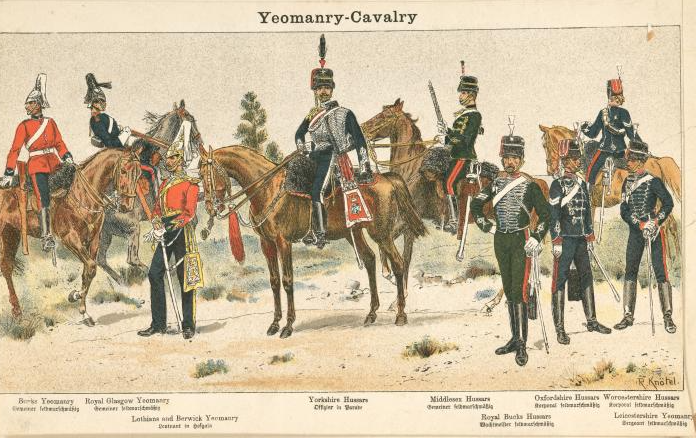

由于英国在传统上有弱化常备军的传统,所以一直以来,英国军事力量主要由由职业军人组成的正规军、和由民间人士为主的的民兵(Militia)、义勇骑兵(Yeomanry Cavalry,望文生义,这个词来自约曼自耕农)、以及志愿军(Volunteer Force)三驾马车组成。在这三者中,只有民兵拥有在特定情况下拥有出国作战的权利。

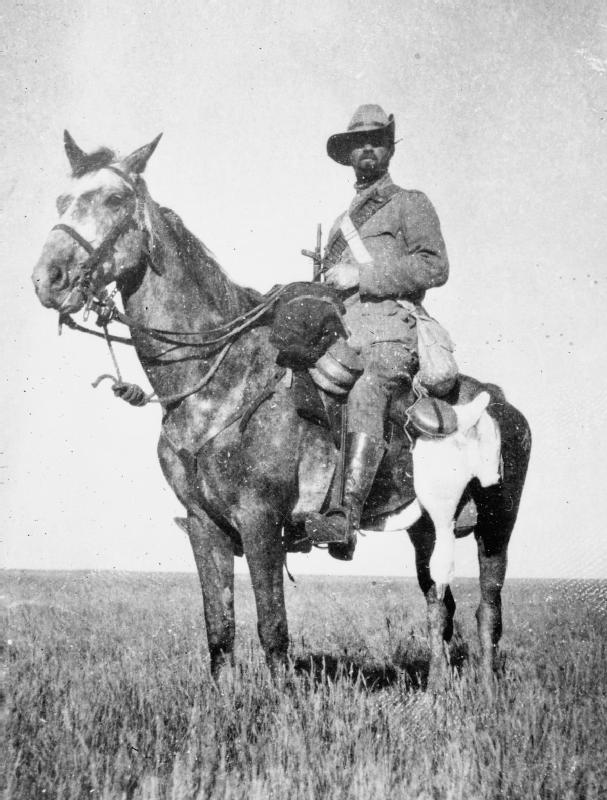

但19世纪末爆发的布尔战争所带来的巨大的人力消耗(在开战的第一年就因为伤亡和疾病消耗掉了大部分预备役的人力资源)使得当时的英国政府不得不另寻他法:首先是具备一定条件下海外作战权利的民兵被作为预备队投入战场,由于民兵的训练是陆军协助进行的,他们对军事行动的适应性很强,表现也最好;之后志愿军和义勇骑兵也开始了志愿者的招募,志愿军的海外志愿者招募被称为“帝国城市志愿军(City Imperial Volunteers)”,第一支组建完成的帝国城市志愿军是伦敦市城市志愿军,这支部队由两个1400人做成的骑兵和步兵部队以及一支装备了四门十二又二分之一磅马克西姆速射炮和150民士兵的炮兵部队组成。对于这些部队,在南非的指挥官的评价认为其表现可圈可点,不过从殖民地城市招募的部队的战斗力则比较差,只能安排一些二线任务。

而从义勇骑兵中招募的部署海外战场的志愿者则被称作"帝国义勇骑兵(Imperial Yeomanry)“。在整场战争中,一共招募了大约三万五千名帝国义勇骑兵(第一次一万名,第二次一万六千名,第三次七千名)。这些部队的表现总体而言参差不齐,譬如第二批次的帝国义勇骑兵因为其拙劣的表现被布尔人称为德·维特的运输大队(De Wets Own)——尽管这种拙劣的表现更多的原因是人祸。最终,帝国义勇骑兵在战争中的总伤亡为3771人,略高于正规军骑兵部队3623人的伤亡,其中50%的伤亡原因源自于敌军的攻击——这一比例要远远高于同期派往南非的民兵(24%)和志愿兵(21%)。

1907年地方军改革

因为这样的原因,以及在技术进步和社会进步的双重推动下,传统的以轻骑兵为主的义勇骑兵逐渐失去了其本应承担的义务(在十九世纪后半业由于英国的一系列改革,社会矛盾也有了很大的缓和,义勇骑兵最传统的职能——压制起义也不再派的上用场),因此在1901年《民兵和义勇骑兵法》(Militia and Yeomanry Act)横空出世,它对义勇骑兵进行了改革:用步枪和刺刀取代了他们主要的作战武器——马刀;用卡其色新制服取代了原本五颜六色的制服,而兵种训练也从以往的以马刀和充分训练为主的"骑兵"转变为以射击训练为主的"骑马步兵"。

但是以上的这些举措并不能从根源解决全新的战争状态下兵员短缺的问题,这些源自悠久历史的传统也不能适应二十世纪初日新月异的军事变化,尤其是丹吉尔危机之后,越来越多的人意识到备战以及派遣海外部队已经迫在眉睫。因此对于如何进行改革成为各方争论的焦点,以前任武装部队总司令(Commander-in-Chief of the Forces)弗雷德里克·罗伯茨(1832-1914)为首的国家服务联盟(National Service League,NSL)在渲染德国威胁论的同时鼓吹义务兵役制:

In the year 1912, just as in 1866 and just as in 1870, war will take place the instant the German forces by land and sea are, by their superiority at every point, as certain of victory as anything in human calculation can be made certain...We may stand still. Germany always advances and the direction of her advance, the line along which she is moving, is now most manifest. It is towards...complete supremacy by land and sea.

现在是1912年,然而就像在1866-1870年(所揭示的)那样:一旦德国陆海军在其每一点的优势得到确立,那么(德国的侵略)战争就会立刻爆发,这是通过人们周密的计算完全可以确定的(结果)。我们可能还在原地踏步,然而德国人这时候却向着它的既定目标前进着,而这个既定目标是昭然若揭的——那就是完全的陆海霸权。

Gentlemen, only the other day I completed my eightieth year...and the words I am speaking to-day are, therefore, old words—the result of years of earnest thought and practical experience. But, Gentlemen, my fellow-citizens and fellow-Britishers, citizens of this great and sacred trust, this Empire, if these were my last words, I still should say to you—"arm yourselves" and if I put to myself the question, How can I, even at this late and solemn hour, best help England,—England that to me has been so much, England that for me has done so much—again I say, "Arm and prepare to acquit yourselves like men, for the day of your ordeal is at hand".

先生们,就在前几天,我刚过完八十岁生日……因此,我今天所说的话,这些我多年认真思考和实践经验的结晶,早已是旧话了。但是,先生们,我的同胞们,我的这些承载了伟大而神圣的托付的帝国同胞们,如果这是我的遗言,我仍然会对你们说——“武装起来”。如果我扪心自问,在这最后而庄严的时刻,我该如何更好地帮助英格兰——它对我来说意义非凡,英格兰为我付出了很多——我依然会说:“武装起来,准备像个男子汉一样展现自己,因为你们的考验之日即将来临。”

——摘录自1912年弗雷德里克·罗伯茨在曼彻斯特自由贸易厅的演讲

但英国有着历史悠久的针对“常备军”的反感,同时“义务兵役制”也会遭到民众的抵触和不好的联想(比如联想到军国体制的拿破仑法国或者普鲁士)因此无论是贝尔福内阁,还是紧随其后的亨利·坎贝尔·班纳曼内阁,都在尽量避免实行义务兵役制的前提下提高军队的组织能力——在避免刺激民众的前提下,实际上改革也只有两个主要方向:其一是促进义勇骑兵的现代化,使其职能更加接近于"机动步兵";其二也就是最重要的,将一直以来训练比较充分,转化为正规军的条件比较简便、同时不受只在国内进行服役限制的民兵进行改组。实际上这次改革的重点以及争论的大部分观点也集中在后者——毕竟民兵军官们更希望民兵能作为独立的单位由自己发号施令,而不是成为正规军部队的补充团,接受正规军指挥。

最终在议会的强力支持下,《地方军和预备役部队法》正式成为法律。根据新的法案,之前对军制改革表示出强烈反对的英国民兵则被解散,其中有60%的人员被编入特别预备役(Special Reserve,以区别于陆军自己的陆军预备役Army Reserve)。特别预备役和此前民兵的职能大致相同——即新兵入伍接受六个月基础训练,然后每年再接受三到四周的年度训练,服役期六年。在征召顺位当中,特别预备役排在第二顺位,仅次于陆军预备役。

而传统英国民间武装力量义勇骑兵和志愿兵 ,被吸收合并成为了新的地方军。前者被编成了十四个骑马步兵旅,而后者被编成了十四个下辖三个旅的志愿步兵师。除此之外,服役期限和训练时间也大大增加了:如今的服役期延长到了4年,当发生战争危机时还可再延长一年。新兵第一年要接受40次训练,之后每年要至少参加20次,所有的成员每年还必须参加为期8-15天的年度训练;与此同时,新的地方军在隶属上也加强了同正规军的联系。比如曾经的(志愿兵)第1、2、3志愿步兵营如今成为了正规军格洛斯特郡步兵团的第4、5、6步兵营(然后会加上"地方军"予以区别)

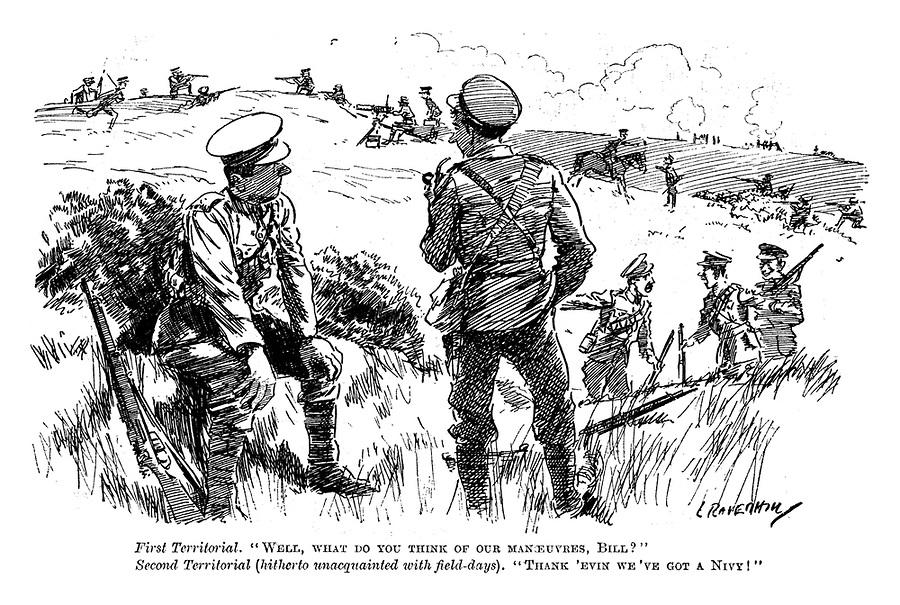

虽然地方军无论是在组织上还是训练上都得到了优化,但是这依然是一个问题重重的组织——首先是一些社会问题:传统的志愿兵来自城市中产以及各种职业技能人员,他们有自己的本职工作要做,因此过多的训练会对工作造成困扰。其次,由于人员阶层大致相同,军官和士兵在社会地位上并没有什么显著的区别——这导致地方军的纪律较之正规军较差。这又进一步导致地方军被正规军的军官们鄙视——譬如基钦纳就认为地方军被一群"被允许穿上军服玩Cosplay的中年中产油腻男(middle-aged professional men who were allowed to put on uniform and play at soldiers)"所领导——这种观点加剧了正规军的偏见,很多正规军军官出于"爱惜羽毛"的想法而拒绝担任地方军的副职领导职务。

根据1912年的统计,在全部24万名地方军中,大约只有15万5千人完成了当年为期15天的年度训练,而有大约6000人压根连去都没去;大约有37%的地方军成员年龄小于20岁(地方军招募年龄17-35岁)。军队的评估认为,即使接受了这些训练,也很难让两个地方军师的战斗力和一个正规军师的战斗力相若。因此出于对地方军作战能力的担忧,在一战前夕,原本用于出国作战的6个作战师中有2个师被划拨出来用于留守国内。

截止到1914年战争爆发前,地方军一共由204个步兵营和56个民兵团组成,这些部队共同构成了开战初期的14个地方军步兵师和14个骑马步兵旅。

英国陆军就是在这样的状态下迎来了第一次世界大战。

战争初期与对德宣传

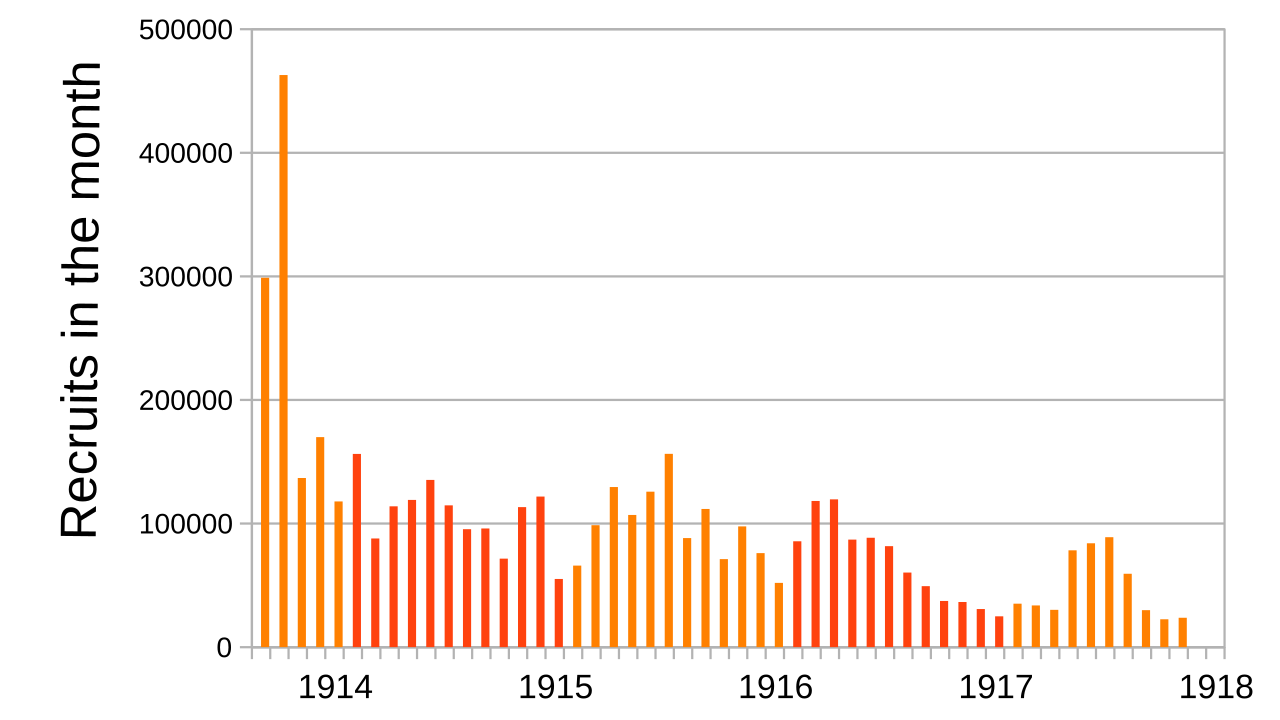

1914年7月18日,第一次世界大战正式爆发,对于英法德等国的人民来说,他们心目中的战争依然是那种田园牧歌式的浪漫武装巡游。因此在战争爆发的头一阵子,兴高采烈地人群、鲜花与乐队构成了一副喜气洋洋而诡异的画面——如果和接下来四年漫长而残酷的堑壕战相对比的话。在战争的头两个月,人们踊跃报名参军:1914年8月一共有298923人应征入伍;到了次月,应征入伍的人数更是高达462901人。尽管英军规定必须年满18岁才能入伍,但是有很多未成年人伪造年龄参军,这些人一经查出都会被拒绝入伍。

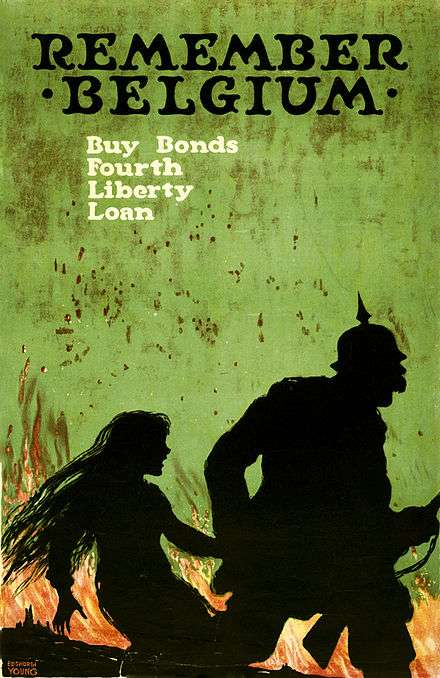

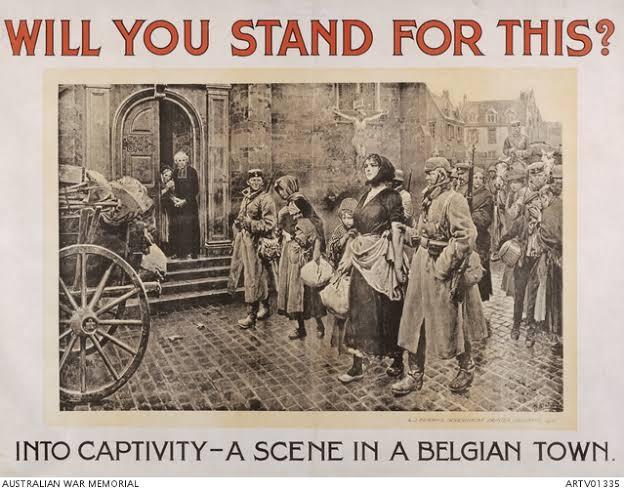

然而随着战争的逐渐进行,人们逐渐回过味儿来——布尔战争的噩梦并未远去。技术的进步使得战争无论是节奏和残酷性上都有了巨大的不同:在西线,德军入侵了一直恪守中立的信奉天主教比利时。入侵的结果是导致近百万比利时难民涌入周边国家,其中作为比利时的传统友好邻邦,大约有12万比利时人逃到了英国。

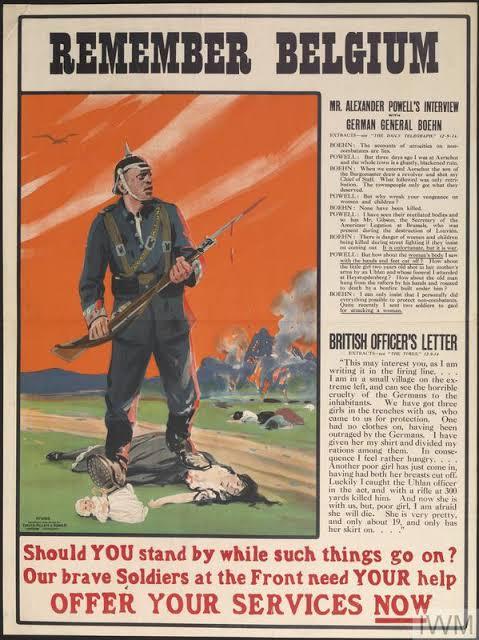

大量涌入的难民带来许许多多形形色色的战争遭遇故事——这些故事大多非常悲惨、充斥着血腥和猎奇——而英国宣传部门则认为这是一个千载难逢的、提振国民爱国心的良机,无论是对于接下来的征兵还是对于向大洋彼岸的美国进行宣传以获取支持都是有百利而无一害。于是大量的”难民见闻“被炮制出来——这些见闻往往比比利时难民描述的要更加血腥和猎奇:

Nearly all the people I interrogated had stories to tell of German atrocities. Whole villages, they said, had been put to fire and sword. One man, whom I did not see, told an official of the Catholic Society that he had seen with his own eyes Germans chop off the arms of a baby which clung to its mother's skirts.

几乎每一个被我询问的人都讲述了德国人的暴行,他们说整座村子都遭了兵燹。有一个我没见过的男子告诉当地的天主教社区官员,他亲眼目睹德国兵砍下了死死拽住他母亲的婴儿的胳膊。

——1914年8月27日的《泰晤士报》

One witness saw a German soldier cut a woman's breasts after he had murdered her, and saw many other dead bodies of women in the streets of Belgium. Another witness testified that she saw a drunken German soldier kill a two-year-old child: The soldier drove his bayonet with both hands into the child's stomach, lifting the child into the air on his bayonet, he and his comrades were singing." Other witnesses saw a German soldier amputate a child's hands and feet.

一位目击者看到了一名德军士兵在杀害了一名妇女后用刀切下了她的胸部,他还看到了比利时街道上很多其他的女性尸体。另一位目击者作证说她看到了一位醉酒的德军士兵杀害一名两岁的幼童:这名士兵用双手将刺刀刺向小孩的腹部,然后用刺刀把小孩挑在空中的同时,他和他的战友们却在一起欢快的歌唱着。其他的目击者则声称自己看到了一位德军士兵将小孩的手脚全部割下来。

——德国战争暴行调查委员会《布莱斯报告》

In one wagon, sitting on the floor, was a naked girl of about 23. One of her suffering sisters, more fortunate than the rest in possessing an undergarment, had torn it in half and covered the front of her poor body. It was saturated with blood from her cut-off breasts. On her knees lay a little baby, dead. There were women covered with sabre cuts, women who had been whipped, women burned alive escaping from their blazing homes, little boys maimed in the hands and feet, their wounds done up in sacking or any kind of old rag. On one side of a door sat a soldier who had lost both his legs, and he was supporting a boy whose arms were gone. One Highlander implored me to run away - "Get away, lassie," he said, heavily. "They're no men, they're devils!" His dying eyes seemed to look at an awful something beyond us.

一个身无片缕遮身的23岁女孩坐在马车的地板上,旁边是她的另一位遇难的姐妹:和其他可怜人相比, 她幸运的有一件被撕成两半的内衣蔽体,内衣里沾满了她胸部伤口的鲜血。而在她膝盖上,躺着一个小宝宝,已经死了。

(幸存的)女人们身上遍布着刀伤和鞭笞的伤痕,还有一些女人从熊熊燃烧的家里逃出来,被活活烧死。一些孩子们手脚残缺,用旧麻布裹着他们的伤口。在门的一边坐着一位失去了双脚的士兵,而他正抱着一个失去双臂的男孩。”快走,姑娘!"一个高地人恳求我赶紧离开”他们不是人,他们是恶魔!”,他用垂死的眼神盯着我们,就好像我们背后有什么可怕的东西。

——菲利斯·坎贝尔《重返前线》

许多这类宣传后来被证明是子虚乌有的,不过德军在入侵比利时的头两个月的确发生了一些屠杀平民和焚烧城市的事件——譬如焚烧不设防的中世纪文化名城鲁汶、摧毁鲁汶大学图书馆。在1914年8月21日-8月24日迪南战役期间对迪南(Dinant)的屠杀,以及讷慕尔战役期间对塔米内斯(Tamines)的屠杀。导致这些屠杀的原因多半和德军进攻受挫然后声称自己遭到了“游击队”的袭击而进行自卫有关。这些主要集中在战争的头几个月,随后德军对己方军队的军事纪律进行了整肃,使得再后来德军的军纪维持在尚可接受的水平。

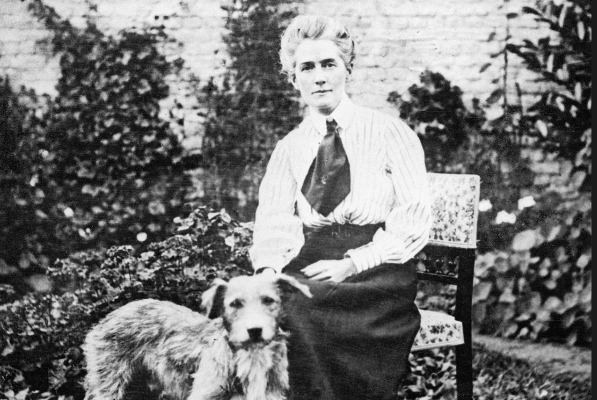

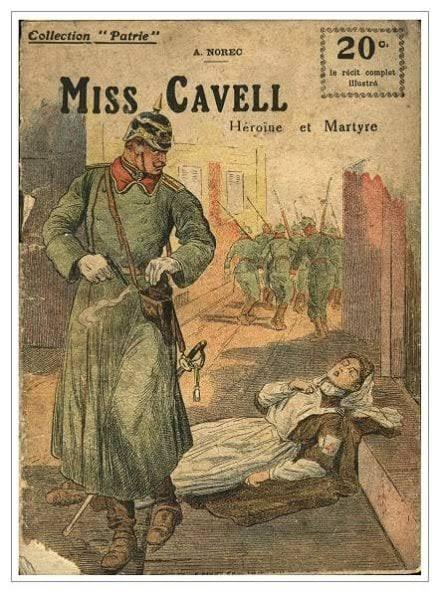

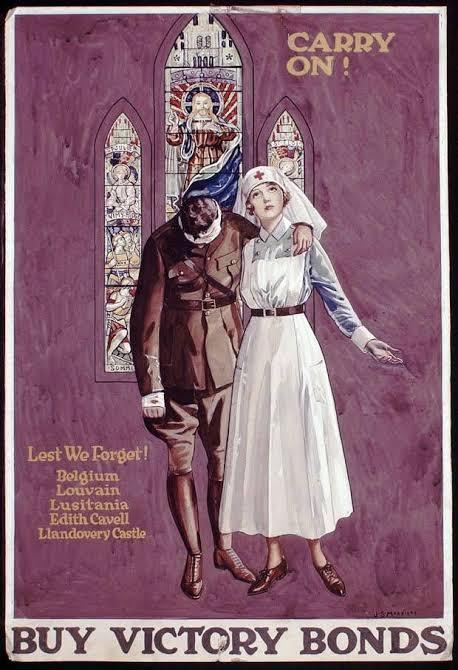

另一件代表性事件是英国女护士伊迪斯·卡维尔的处决——伊迪斯·卡维尔是一名在比利时德占区工作的英国女护士,她加入了当地的谍报组织,并利用自己家为掩护,前后协助大约近二百名协约国伤兵战俘和比利时青年离开德占区。1915年8月3日,由于遭到叛徒出卖,伊迪斯·卡维尔被德国军事当局逮捕。尽管当时国际上强烈反对,但最终德军布鲁塞尔军事法庭还是以“违反医疗中立原则”、以及“向帝国输送战斗人员”的叛国罪罪名判处她和另一位男性同谋死刑。

伊迪斯·卡维尔在1915年10月12日被除以行刑队枪决,年仅49岁。这次处决被英国宣传部门宣传为横暴无情的德军滥杀医护人员的典型案例,同时也在向当时的英国民众暗示:只有参军保家卫国,才可以避免像卡维尔这样柔弱的英国女性遭到邪恶的敌军的荼毒。处决事件在国际引发了轩然大波。

面对来自国际各方面的责难,德国外交部副部长阿尔弗雷德·齐默尔曼委托媒体发布了如下声明:

It was a pity that Miss Cavell had to be executed, but it was necessary. She was judged justly ... It is undoubtedly a terrible thing that the woman has been executed; but consider what would happen to a State, particularly in war, if it left crimes aimed at the safety of its armies to go unpunished because they were committed by women.

卡维尔女士被处决的事件固然非常令人遗憾,但这是必要的。她经过了法律的公正审判.......诚然,这样一位女性被处决是一件可怕的事情。但请大家思考一下:如果针对军队安全的犯罪(特别是在战争期间)仅仅因为犯罪者是女性而不会受到惩罚,那么接下来又会发生什么(可怕的事情)呢?

不过话虽这么说,事后,德皇威廉二世还是在1916年1月宣布,除非他亲自同意,否则德军以后不得私自处决女性。

不过随着战争的日益白热化以及连篇累牍的骇人听闻的“比利时难民”以及其他德国战争暴行的宣传。一部分人逐渐脱敏,并对这些宣传的真实性产生了怀疑,对于战时宣传的怀疑和当时英国国内的反战运动相互结合,也形成了一股不小的力量。不过在战争期间这股力量一直被英国政府有意无意的进行着淡化处理,当然这就是后话了。

Every Belgian refugee had a tale to tell of German atrocities on noncombatants: but not once did we find an avowed eye-witness to such things. Always our informant had heard of the torturing or the maiming or the murdering, but never had he personally seen it. It had always happened in another town - never in his own town.

每一个比利时人都在控诉着德国人对于非战斗人员的暴行,当时我们从未找到过任何一位亲眼目睹了这些事的人。我们的线人一直为我们提供着各式各样的关于谋杀、酷刑和致残的消息。当时没有一件事是他亲眼看到的——这些事总是发生在别的城镇里,却从来没有发生在他自己那儿。

——欧文·柯布,一位1914年德国占领比利时期间在当地的美国记者

The story swept the world and, being gullible, we in the trenches were taken in by it for a while. With slight variations it indicated that the German war industry was in a bad way, and was short of fats for making glycerine. To overcome the shortage a vast secret factory had been erected in the Black Forest, to which the bodies of dead British soldiers were despatched. The bodies, wired together in bundles, were pitchforked on to conveyor belts and moved into the factory for conversion into fats. ...............The effect on me at first was despondency. Death was not enough apparently. The idea of finishing up in a stew pot was bloody awful, but as I had so many immediate problems the story soon lost its evil potency for me.

这些故事在当时传遍了世界,而那时候在堑壕里的我们也一度很轻易的就相信了它们。一些故事暗示德国的军事工业“状态不佳”,缺乏制作甘油的原材料。为了解决这种短缺问题,他们在黑森林设置了秘密工厂,将那些被捆成捆的、英国士兵的尸体用草叉装上传送带,运到工厂里做成甘油.........这样的故事在一开始听起来确实让我很沮丧——死就死了,然而这还不够,尸体还得被送到炖锅里面去——这实在是糟糕的很。但很快这种沮丧就被战场上许许多多急需解决的问题所取代了,这个故事的邪恶作用也就很快被我抛到九霄云外去了。

——乔治·科帕德《带着机关枪去康布雷》

女性权益、合作与“白羽毛运动”

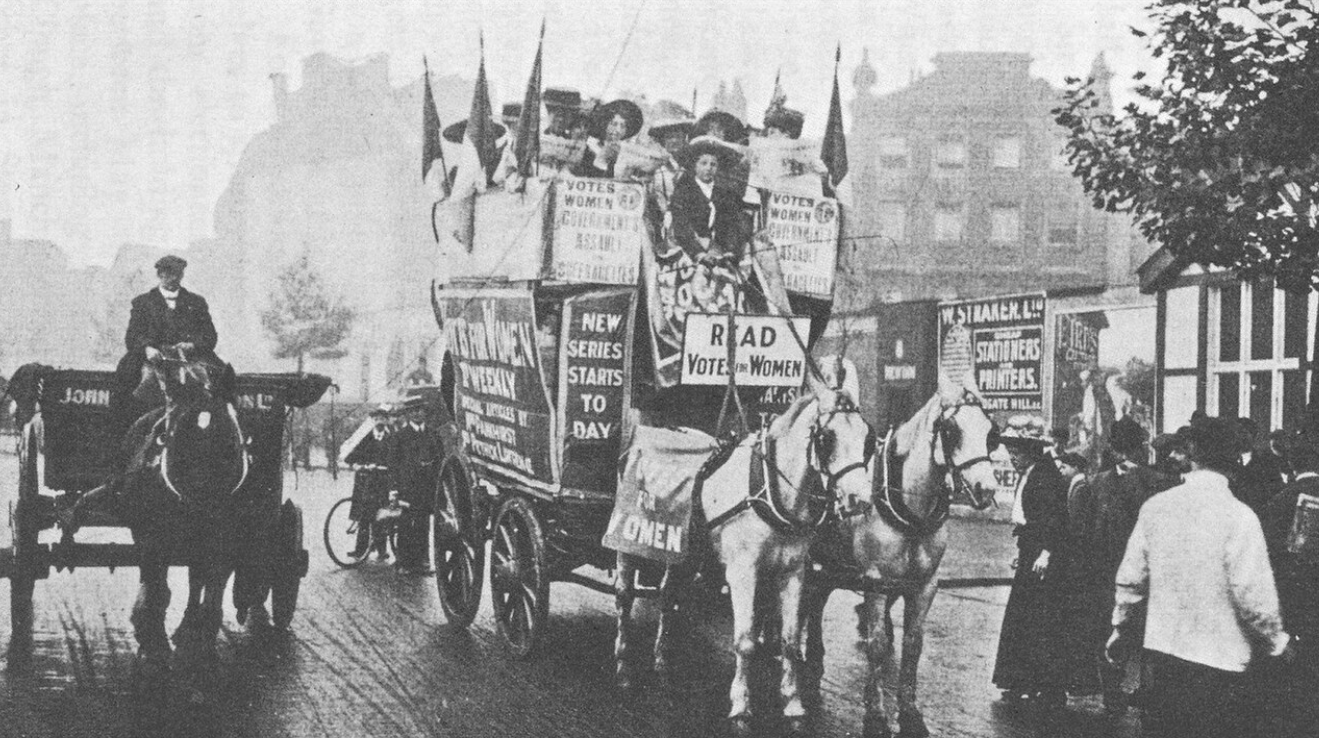

提到白羽毛运动,不可避免地就要提到在一战前已经持续了近几十年的英国的妇女投票权运动以及著名的女权活动家艾米利亚·潘克赫斯特(以及她的两个女儿西尔维亚和克里斯塔贝尔)。

在一战以前,尽管1887年威廉·格莱斯顿内阁通过的《人民代表法》最终克服了上议院的重重阻力获得通过,但他仍然不是一部人人平等的法律——法律规定:所有拥有10英镑年金的人和拥有10英镑土地的人都获得选举权。法案虽然让参政的选民人数从304万上升到580万,但仍有40%的男性贫民以及所有的女性不享受选举权。同时,不同地区的投票权比例也有所不同——譬如在英格兰和威尔士,拥有投票权的男性大概在2/3,在苏格兰,这个比例大概在3/5,到了爱尔兰,这个比例只有1/2.

然而社会是在不断发展的,尤其是商品经济下的英国,女性在社会中的重要性不断增强。在这种情况下,女性应该获得投票权的观念逐渐在女性群体当中觉醒,其中代表人物就是艾米利亚·潘德赫斯特。

潘德赫斯特和她的女性争取选举权团体妇女社会政治联盟(Womens Social and Political Union,WSPU)在一战之前就通过各种方式来宣传这种观念,期间并没少和英国当局发生冲突。由于其抗争方式比较激进,座右铭是”行动胜于空谈“,包括且不限于砸玻璃、火烧信箱、朝着首相队伍扔斧子、在威斯敏斯特加冕御座下面安放炸弹等方式(不过主要还是以纵火和砸玻璃为主),因此潘德赫斯特母女也没少被警方逮捕,当时这种激进行为引发了社会上的一些反感。

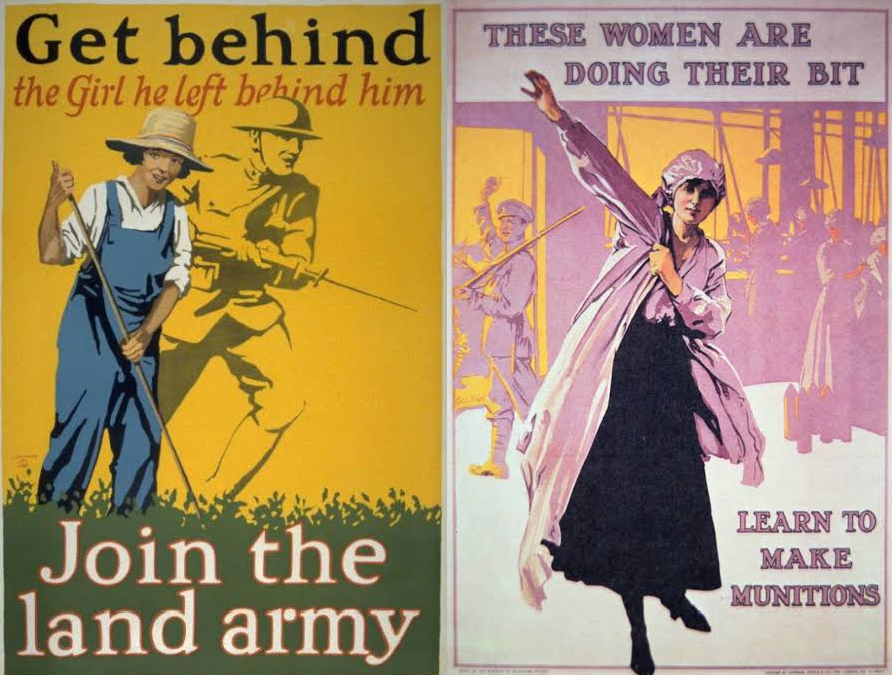

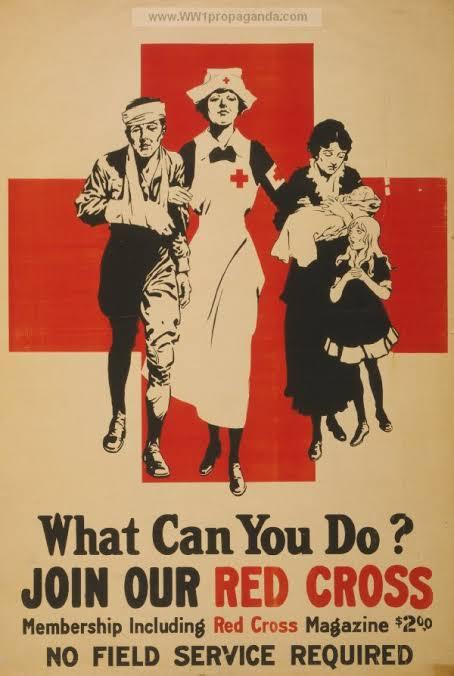

但是第一次世界大战改变了原本事态的走向,因为德军在比利时的暴行,潘德赫斯特夫人认识到假如德国取得胜利,那么可能将来妇女投票权甚至都不是可以提及的问题。在这样的指导方针下,潘德赫斯特夫人同英国政府的关系逐渐从对抗转向合作。潘德赫斯特夫人的小女儿克里斯塔贝尔曾这样说过:”这是一场民族斗争,作为妇女参政主义者,我们无论如何都不能成为和平主义者。”最终,潘德赫斯特夫人和英国政府达成了和解,英国政府释放了之前被捕的WSPU破坏分子,而WSPU也不再对英国政府进行敌对活动,转而帮助英国政府宣传号召,鼓励更多的年轻人参战。

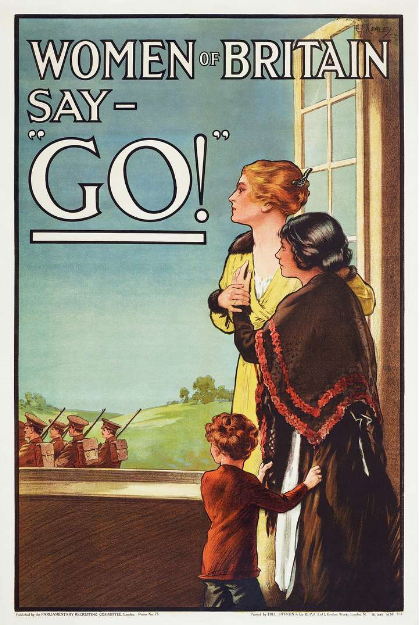

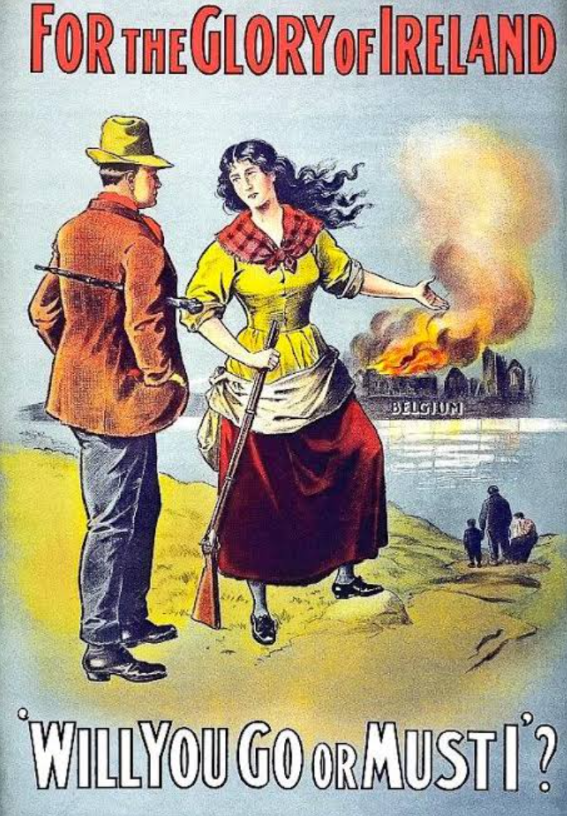

在另一边,由于开战头几个月的热情消退,一些忧国忧民的保守派人士开始考虑采用其他的方式增加参军人数,这类人的代表就是时年73岁的前海军上将查尔斯·库珀·彭罗斯·菲茨杰拉德(Charles Copper Penrose-Fitzgerald,1841.4.30-1921.8.11),菲茨杰拉德利用男性的羞耻感,招募了一批年轻女子,在公共场合向那些身穿便装的男子分发白羽毛——在当时,白羽毛被认为是懦弱的象征。这类活动获得了两位知名社会女性的支持——其一是畅销小说作家艾穆斯卡·奥尔其(1865-1947)她是匈牙利没落贵族的女儿,是贵族政治的坚定支持者;另一位则是玛丽·奥古斯塔·沃德(1851-1920),此人是一位女性社会活动家和作家,致力于帮助贫困儿童,她的另一重身份则更加重量级,她是全国妇女反选举权联盟(Womens National Anti-Suffrage league)的主席——该联盟认为,男女的工作领域本质不同,女性应该相夫教子而不是投身政治(不过该联盟并不反对在地方议会拥有投票权)。

白羽毛运动在一定程度上达到了鼓动男性青年参军的效果——但是副作用也很大:譬如一部分因为身体原因被刷下来的应征者收到了白羽毛,他们中的一部分甚至愤而自尽;又有一些长相老成的未成年人被分发到了白羽毛,这些人于是为了面子纷纷谎报年龄让自己被应征入伍。还有的老兵穿着便服在街道上遇到白羽毛女孩,直到他展示了自己因为战争而失去的手才离开。此外,一些政府工作人员也受到了白羽毛,这显然对这些人造成了不小的困扰,以至于英国政府后来在1916年9月专门颁发了银战争勋章才让这些人逐渐摆脱了白羽毛女孩们的袭扰。

由于和英国政府达成了和解,艾米利亚·潘德赫斯特也将她的WSPU投入到宣传战争的行列,其中白羽毛运动也作为宣传的一部分得到了执行。潘德赫斯特夫人和她的支持者们在高举横幅鼓励男性参战的同时,向遇到的每个穿着便装的男子分发白羽毛,有些激进分子甚至会高举“把不参军的败类关起来”的标语招摇过市。不是每个WSPU的成员都支持潘德赫斯特夫人的举动——她的女儿西尔维亚就是坚定的反战主义者,最后两派决裂,西尔维亚所在的反战主义者派别被WSPU扫地出门。

在白羽毛运动之外,潘德赫斯特夫人则积极主张“男女全民兵役制”——受制于时代的限制,主张的内容是男性上战场打仗,而女性进厂打工,接替那些因男性被征召而空缺的岗位。在她的号召和游说下,政府放宽了很多岗位的招聘条件,允许女性参与到生产活动中来;除此之外,她还致力于解决战争婴儿的问题,采用当时先进的蒙台梭利式教育方式教育这些单亲家庭的孩子——她自己还身体力行收养了四个战争孤儿。

就这样,潘德赫斯特夫人的激进女权运动在战争中以一种出乎所有人意料的方式同政府的宣传活动合流,但最终也取得了意想不到的效果:1918年,英国国会修订并通过了全新的《人民代表法》,根据新法,投票权扩大到了全部21岁以上的男性和全部30岁以上的女性,只要他们拥有5英镑的土地或者房屋,或者是他们的丈夫拥有相同的财产。虽然这还没有实现所有女性的投票权,但这也是破天荒的,英国女性在历史上第一次获得了投票权。

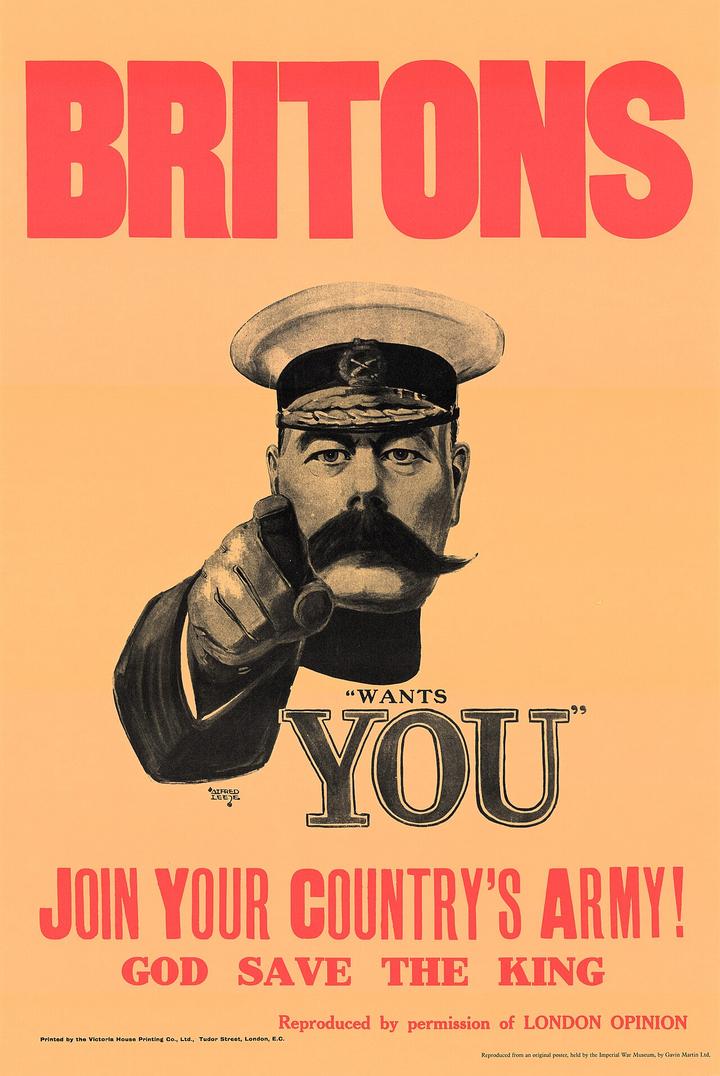

宣传方式的变化与德比计划

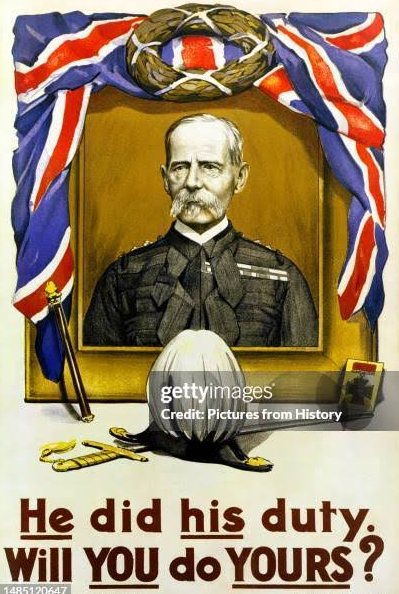

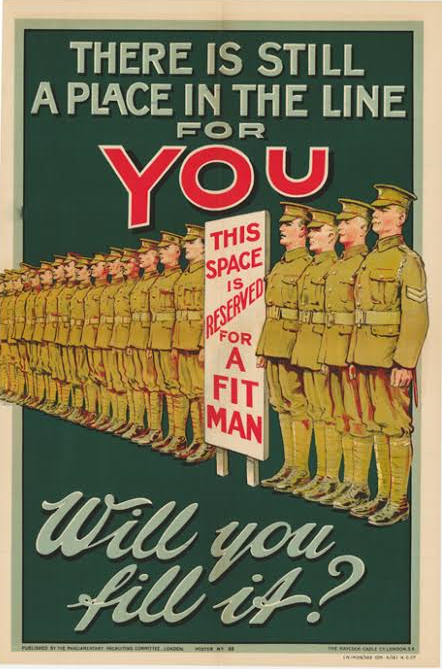

与白羽毛运动同时进行的,还有宣传口径的悄然变化——在以往,参军热情高的年份,海报的宣传还是以激励、展示荣誉、赞扬为主。但是当前线失利的负面影响越来越多的通过回国轮休和治疗的士兵而在民间广泛传播之后,很明显参军的热情会大打折扣。

从1915年6月到1915年9月,新兵人数出现了连续的下滑,其中从1915年7月开始,支援参军的人数开始跌破十万人,分别为95413人和95980人,到了1915年9月,志愿参军人数更是跌到了史无前例的71617人。

而此时,按照基钦纳的计算,他认为英国要想取得胜利,必须要维持70个师的规模——为了达到这个目标而需要的新兵大约是每月92000人,很显然,现有的志愿征兵方式根本满足不了这个需求。而坚持拒绝义务兵役制的工党阿斯奎斯政府的立场也逐渐开始动摇,1915年7月15日,英国政府通过了《国民登记法》,并在一个月之后开始了人口普查,普查的范围涵盖了全国15岁到65岁的公民,大约有2900万人参与了这次普查,这次普查为政府掌握适龄服役人口的信息提供了重要的参考。

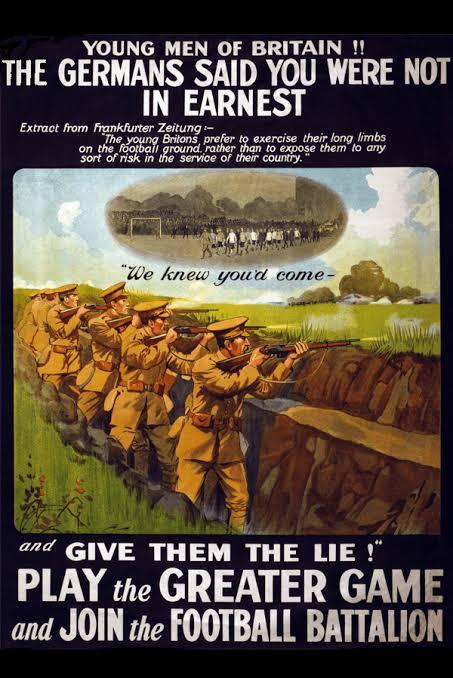

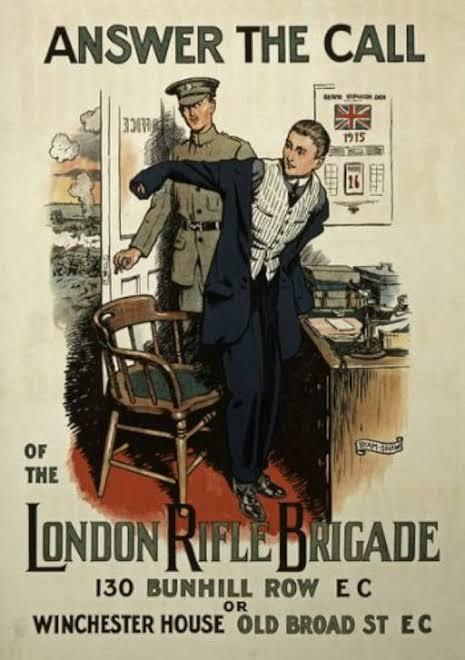

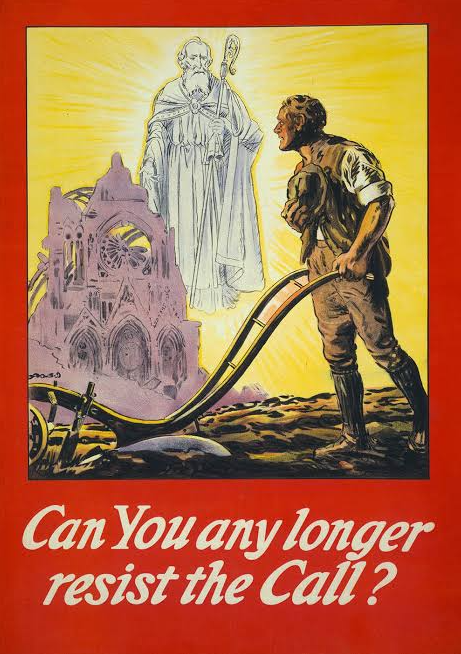

此外议会征兵委员会改进了海报的设计方式,从以鼓励的方式转为 以负罪感和以爱国主义内容作为刺激的方式,使用“激将法”鼓动适龄男性参军。同时又配合上同期发生的白羽毛运动,使得1915年下半年的参军人数实现了增长。

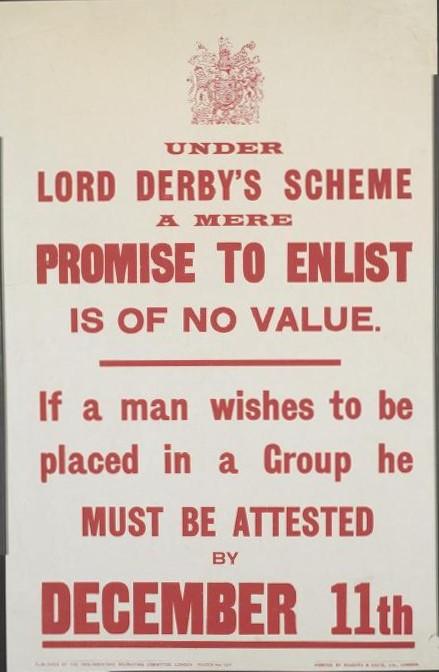

除此之外,在1915年秋季,由新任招募总监第十七代目德比伯爵爱德华·斯坦利制定的《德比计划》正式推行。根据该计划,征兵办公室将向所有适龄男子(18-41岁)发放一张调查表。接到调查表的男性需要公开声明是否立即入伍,还是延迟服役。一般这类调查表通过邮寄的方式发放,不过很多时候征兵办公室委任一些当地有名望的人士、老兵或者被调查者在军队的亲属来执行这件事,取得了不错的效果。

表示同意的适龄男子必须承诺在48小时内到征兵办公室报道,之后进行体检,只要通过体检,他们就会宣誓入伍并得到2先令9便士的签约奖金,所有走到这一步的人(包括被体检刷下来的),都能得到一个军队发放的证明(大概可以用来避免被白羽毛女性质问)。选择推迟服役的人员则会将其个人身份登记到一个由同龄人组成的已婚或者未婚的年龄组中,他们得到承诺,如果整组需要被征召服役,会提前14天进行通知。同年龄组的待征召人员里,未婚人员将会比已婚人员更早征召。

德比计划取得了一定的效果,在10月和11月分别有113285人和121793人志愿参军。很多之前熬过征兵海报和白羽毛运动PUA的适龄男性最终抹不下面子,在接收到调查表或者在被热情洋溢的“战斗老英雄”拜访之后立刻报名参军。但仍然有38%的单身男性和54%的已婚男性顶住了这种压力。

在德比计划实施的1915年10月和1915年12月期间,一共招募到了318553名适龄男性——然而这已然远远满足不了英国陆军的人力缺口,尤其是1915年12月,应征人数只有区区55152人。于是——最后的手段被拿了出来——

那就是全民义务兵役制。

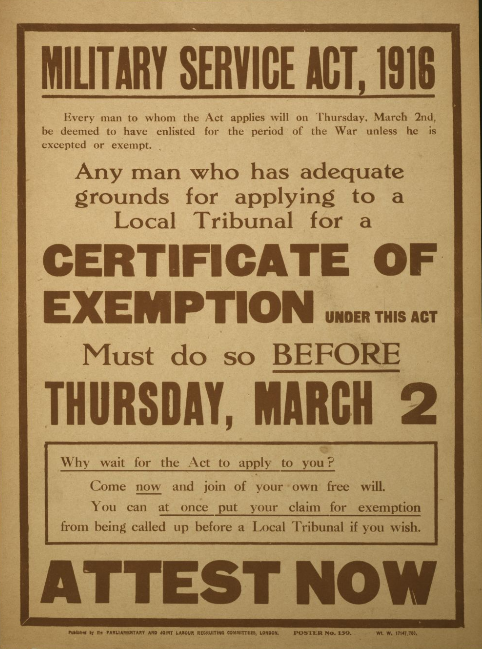

1916年征兵法案

1916年1月,阿斯奎斯首相正式提出了实行义务兵役制的法案草案——这个法案很快在1月27日获得御准,在1916年3月2日生效。

该法律规定:所有18-41岁的单身以及丧偶且无子女的男性(爱尔兰除外)均有以下三种选择:

1.立刻参军

2.立刻按照德比计划在征兵办事处证明参军

3.否则将在1916年3月2日自动视为已入伍

此后该法案还扩大了征募范围——比如在1916年5月将法案扩展到已婚男性,1918年上半年皇帝会战发动时,又在当年4月将服役年龄提高到50岁(如有需要将再次提高到56岁)。

只有以下情形可以申请豁免,但豁免与否需要在当地地方法院进行上诉,由法官确定是否可以豁免。

1.已婚(1916年5月废除)

2.丧偶并且育有子女

3.在皇家海军服役

4.担任宗教牧师

5.从事某些重要行业或者工作

6.良心拒服兵役者(比如贵格会信徒)

毫无疑问,法案引起了轩然大波,素来反对其母亲和当局合流的西尔维亚·潘克赫斯特在特拉法加广场和另一位市议员一起发起了演讲,演讲活动得到了在场上千名群众的支持。然而这场演讲最终以暴力冲突收场:一伙不知哪里来的士兵和水手冲进人群,撕扯演讲支持者的旗帜和标语,然后朝他们脸上泼洒颜料。虽然警方后来逮捕了一些袭击者,但最后所有袭击者仅被处以象征性的罚款,以警告他们“别再惹那些白痴”(指聆听西尔维亚演讲的反对征兵的民众)。

许多人开始寻求征兵豁免——比如在1916年7月,大约有748587人申请了征兵豁免。征兵法院的豁免书多如牛毛,然而大部分豁免的处理极其迅速——在约克郡,一份征兵豁免的审理时长大概是11分钟;更夸张的一些地方比如伦敦的帕丁顿,审理一份征兵豁免只需要2分钟。

很多上诉者获得了某种豁免,多数是临时性豁免。比如皇家艺术学院的一位秘书因为忙于处理12000件作品申请豁免,他的豁免请求得到许可,获得了三个月的临时豁免;再比如一个舞剧剧团的木屐舞者(类似于踢踏舞)以“需要团结集体”的理由申请许可,他也获得了一个月的临时豁免。不过也有些没有通过的豁免——比如一个艺术品经销商为他的办公室文员们申请豁免,理由是他们“忙于大宗出口贸易”,他们的豁免请求就被驳回了;同样的,也有烟草厂的工人以“生产军需物资”的名义提出豁免,也被驳回了。

总体而言,比如在1916年10月,有112万人获得了各种形式的豁免,或者延期审理;到1917年5月则有78万人获得了豁免,另有11万人的申请延期审理——到这个时候,总计有180万人获得了豁免。另一个相对不那么危险的工作是执行本土防卫任务。到1918年2月,有大约10.1万人通过这种方式避免前往了前线。

总体而言,1916年征兵法案为英国带来了大约1542807名新兵,占战争期间总参战人数的43.7%,不过考虑到此前在德比计划下征募到了318553名适龄男子,这些人在某种意义上来说依然算是志愿兵。那么经过调整后的征兵人员占陆军总数的比例则会下降到37%。1918年春季开始的皇帝会战一度引发了英国的恐慌,并间接导致了试图在爱尔兰征兵的1918年征兵危机。此外,在1918年3月开始,由于兵力紧缺,18岁半的新兵也会被派往前线——这违反了此前军方宣布的,保护他们直到19岁的安全承诺。

良心拒绝服役和全国反战联盟

(因为宗教信仰问题的)良心决绝服役作为一种兵役免除条件首次在立法层面得到许可,不过走这条征兵豁免的人并不多。在这些申请当中,有7000人被分配到了非战斗岗位,由3000人被拉去义务劳动,另有6000人因为拒绝服役而遭到拘捕。为了以儆效尤,有42位强硬分子在基钦纳的授意下被拉到法国接受军事审判——有35人被判处死刑,不过随即获得了减刑,只判处十年监禁(大部分人在一张结束后被陆续释放)。在战争期间,虽然英军不乏因为当逃兵而被处决的案例,但是并没有任何人因为拒绝服兵役而遭到处决。

"Sampson lay groaning about twenty yards beyond the front trench. Several attempts were made to rescue him. He was badly hit. Three men got killed in these attempts: two officers and two men, wounded. In the end his own orderly managed to crawl out to him. Sampson waved him back, saying he was riddled through and not worth rescuing; he sent his apologies to the company for making such a noise.

At dusk we all went out to get the wounded, leaving only sentries in the line. The first dead body I came across was Sampson. He had been hit in seventeen places. I found that he had forced his knuckles into his mouth to stop himself crying out and attracting any more men to their death."

桑普森躺在前线战壕外约20码处,他深受重伤,痛苦的呻吟着;我们为了救他回来进行了几次尝试,结果有三个为此失去了性命——两位军官和一名士兵,另外还有一名士兵受伤了。最后,他自己的传令兵设法爬过去救他,桑普森挥手示意他回去,并告诉他自己被打的千疮百孔,不值得他们去救。他还为自己在战场上闹出这么大的动静为大家道歉。

到了傍晚,我们纷纷借助暗淡的天色去抢救伤员,只留下了哨兵在阵地上。我找到的第一具尸体就是桑普森,他身上被命中了十七次,我发现他的指关节死死的扣在他自己的嘴上,以免自己的哭喊引来更多的战友为救自己而送命。

——罗伯特·格雷夫斯

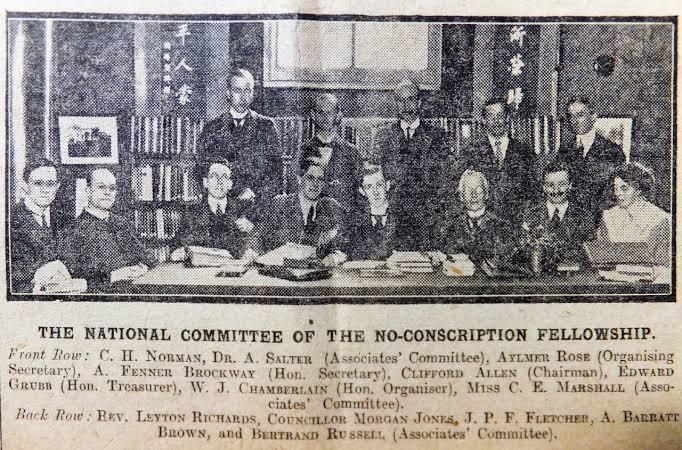

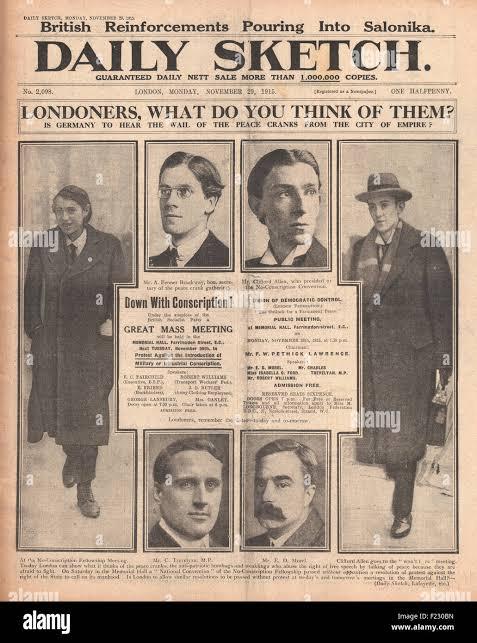

战争的残酷性也激发了一些来自民间和军方的自发的反战行为,在民间,由芬纳·布罗克伟(Fenner Brockway,1888-1988)以及克里福德·艾伦(Clifford Allen,1889-1939)牵头成立了全国反征兵联盟(No Conscription Fellowship, NCF),该组织旨在为拒绝服役者提供法律咨询和法律支持,另外也通过建立游说团的方式成功的将良心拒绝服役的条款写入了1916年兵役法当中。此外该组织还拥有自己的刊物——《法庭》(The Tribunal),后来获得了诺贝尔文学奖,来自前首相约翰·罗素家的公子威廉·罗素也位列其中——尽管他是1872年出生的,《征兵法案》颁布的时候他已经44岁,早就不在应征之列了,不过他依然选择了加入。

对于这类唱反调的群体,英国政府当然会在必要的时候重拳出击——以两位创始人为例,克里福德·艾伦因为拒服兵役被抓起来关了一年;威廉·罗素在1918年战争快结束的时候被抓起来关了半个月,而芬纳·布罗克伟则更坎坷一些——他从1916年开始就被捉拿,之后再军队的处罚单位辗转了三年左右,到了1919年才被放出来。《法庭》遭到了官方的取缔,不过又来NCF的成员找了个地下作坊又开始了印刷。

Conscription did not arrive until 1916, after every expedient, including solemn promises not to introduce conscription, had been used to man the armies with volunteers; but right from the start any critics of the war suffered a great deal of sporadic persecution by victims of war hysteria. They were booed and pelted, served with white feathers by excited young women, and subjected, particularly at the news of Mons and Charleroi began to come through and it appeared that our army and the French armies were not marching on Berlin but rather running away from it, by a barrage of untrue and idiotic "atrocity stories" about children with their hands cut off by the Germans, priests tied upside-down to the clappers of their own bells, dead bodies boiled down for fat, and the like. It was a unfortunate that subsequent exposure of all stories as lies conditioned some muddled souls into rejecting any atrocity story whatsoever and so led them to deny or to discount up to the last any reports, however factual, about the doings of the Nazis

直到1916年,征兵制才得以实施。此前,他们用尽了各种权宜之计,包括郑重承诺不再实行征兵制,去招募志愿者入伍。但从一开始,任何对战争持批评态度的人都会遭受那些歇斯底里的,渴望战争的疯子们零星的迫害。他们(指反战人士)遭到了嘘声和石块,兴奋的年轻女性向他们塞白色羽毛。

尤其当蒙斯和沙勒罗瓦战役(战败)的消息传来之后,人们逐渐认识到我军和法军并非在进军柏林,而是在朝反方向逃跑时,他们受到了一连串不实而愚蠢的“暴行故事”的轮番轰炸。这些故事讲述了孩子们被德国人砍断双手,牧师被倒绑在自家钟的钟舌上,尸体被煮熟榨油等等——不幸的是,随后所有故事都被揭露为谎言,导致一些糊涂的灵魂拒绝接受任何暴行故事,从而导致他们否认或忽视有关纳粹行为的任何报道,无论这些报道是否属实。

玛格丽特·波斯特盖特,左翼活动家,反征兵主义者,这段言论发生在1933年小胡子掌权之后。

来自军方的和平人士也为数不少,比如罗伯特·格雷夫斯。他原本是一个迫切期望通过世界大战来实现自己抱负的年轻人(他拥有爱尔兰和德国血统,同时还是个犹太人)。然而残酷的战争把他从幻想中惊醒,他认为,根源性问题在于战争的非正义性和上级指挥官的无能。1917年因炮弹休克症被送往后方治疗的格雷夫斯遇到了NCF的罗素等人后,表示自己再也无法忍受这场战争。他冒着被军法审判的风险,写下了一篇名为《结束战争:一名士兵的宣言》的小文章,并且交给了一名同情结束战争的工党议员在下议院宣读了这篇文章:

I am making this statement as an act of wilful defiance of military authority because I believe that the war is being deliberately prolonged by those who have the power to end it. I am a soldier, convinced that I am acting on behalf of soldiers. I believe that the war upon which I entered as a war of defence and liberation has now become a war of aggression and conquest. I believe that the purposes for which I and my fellow soldiers entered upon this war should have been so clearly stated as to have made it impossible to change them and that had this been done the objects which actuated us would now be attainable by negotiation."

我发布这个声明就是为了藐视军事权威,这是因为我认为,那些有能力结束战争的人故意的演唱了这场战争。我是一名军人,我也深信我的行为代表了一部分军人们。我认为那场当年我加入的,为了自卫和自由而战的战争,已经蜕变成一场为了侵略和征服的战争。我认为,我和我的战友们参与这场战争的目的应该如此明确,以至于不可能改变它们,如果做到了这一点,那么推动我们的目标现在可以通过谈判实现。

——罗伯特·格雷夫斯

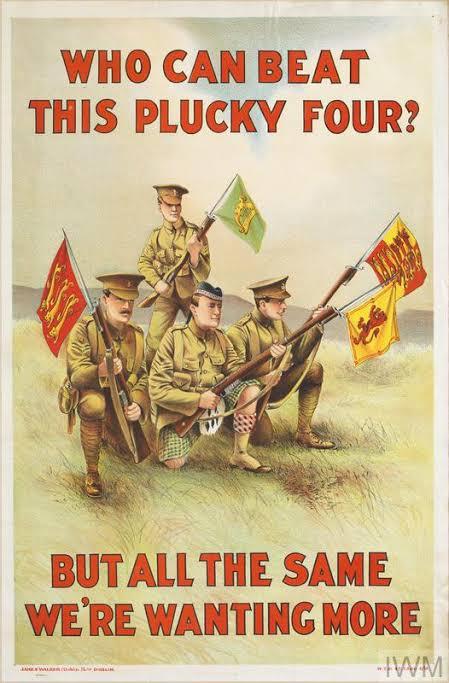

爱尔兰、加拿大、印度、澳大利亚与新西兰

和大部分人的认知不同——大部分爱尔兰人并不反对战争本身——这很大程度上是出于自己的宗教信仰:和自己一样信仰天主教的,中立的比利时遭到了德国人的野蛮入侵。因此在战争开始之后,得益于爱尔兰天主教会和相关组织的宣传,许多爱尔兰人自愿加入英军,前往大洋彼岸为比利时人的自由而战。

在战争期间,一共有206000名爱尔兰人在英国军队当中服役,其中有58000人在战争爆发前就加入了英军(正规军21000,陆军预备役18000,特别预备役12000,海军5000,军官2000人),战争期间又有大约147000人加入了英军。

加入陆军单位的爱尔兰人主要被分配到了第十(爱尔兰)师、第十六(爱尔兰)师以及第三十六(阿尔斯特)师以及一些其他独立爱尔兰单位当中。这其中第十师主要参与了包括加里波利战役在内的地中海战区的战斗;第十六师和第三十六师因为都在西线而经常共同参与行动。第十六师一开始的战斗力较差,但在1916年更换指挥官之后得到了加强。

在索姆河战役中,第三十六(阿尔斯特)师是为数不多完成了既定战役目标的部队,当然代价是承受了高达5500人的伤亡。第十六师也在血腥的索姆河战役中证明了自己的能力,他们在攻占吉耶蒙特和金奇的战斗中发挥了重要的作用——当然代价也同样巨大,一共伤亡了224名军官和4090名士兵(要知道全师一共也就10865人)。在1917年的第三次伊普雷战役中,第十六师和第三十六师分别伤亡4200人和3600人,一年之后的皇帝会战期间的伤亡更加惨烈,几近于全军覆没(分别伤亡6400人和6100人)。在这之后三个爱尔兰师都被分拆并补充到了其他的部队。

在从一战到爱尔兰独立期间,一共有大约41000名爱尔兰人在英军和其他英联邦军队的服役中阵亡,其中在英军有27405人阵亡,在其他英联邦国家军队中有2040人阵亡,在美军中有大约1000人阵亡,另有10300人在随后的爱尔兰独立战争中阵亡。爱尔兰人为战争胜利立下了汗马功劳,但却在战争期间忍辱负重:基钦纳拒绝授予第十师爱尔兰竖琴的图案以作为该师的标志,却允许了以支持爱尔兰留在英国的爱尔兰人为主的阿尔斯特师将红手作为本师标志的请求。另外在战争期间,爱尔兰士兵也相较于英国士兵会被处以更严厉的处罚:有大约271名爱尔兰人被军法审判处以死刑。他们占了军队总人数的不到2%,却占了因军法被处刑的8%。

因为以上各式各样的原因,加上1916年复活节起义失败的影响,参军的爱尔兰人呈现一种先升后降的特点:1914年大约有44000人入伍,一年以后人数增加到了45000人,但随后在1916年骤降至19000人,1917年14000人,1918年11000-15655人之间。

征兵人数的下降和1918年的皇帝会战所带来的重大挫折产生了1918年征兵危机,并迫使英国开始考虑在爱尔兰实行义务兵役制,但这遭到了爱尔兰人的普遍抵制——爱尔兰人并不反对参战,但是反对被强迫参战。在德瓦勒拉领导的反征兵委员会的领导下,爱尔兰人民通过各种各样的形式同征兵工作作斗争。而英国在当时除了逮捕德瓦勒拉等人的反征兵委员会并诬陷他为受德国敌对势力收买的叛徒之外(不过这个观点不但爱尔兰人和美国人不信,就是很多英国人也不信),也就只剩下外交途径呼吁法国天主教会利用爱尔兰人的信仰鼓动他们参战了。

最终在爱尔兰人民的不懈努力下,以及1918年7月皇帝会战德军最终失败、以及西线盟军大反击的共同作用下,一战在1918年11月正式结束,而最终爱尔兰也没有实现义务兵役制。而通过1918年的征兵危机,爱尔兰人也逐渐认识到了这样一个现实:只有脱离英国,爱尔兰人才能摆脱这些无休止的摆布。

加拿大在战争初期采用志愿兵役制,大部分志愿参军的士兵都被编入了加拿大军团(最开始是两个师,后来扩展到5个师)。索姆河战役之后,由于惨烈的伤亡以及对战争结局不明朗的悲观态度,自愿加入军队的加拿大人开始锐减。1917年5月,出于英国方面的压力,加拿大总理罗伯特·博登宣布将在1917年8月25日向议会提出《兵役法》,1918年1月1日,政府开始正式执行《兵役法》。

义务兵役制的推行在加拿大引发了轩然大波,许多人(尤其是法语居民)拒绝这样的决定,很多人在寻求豁免条件——而一开始行政部门也提供了尽可能多的豁免内容。所以1918年1月1日执行兵役法的时候,虽然规定404385名男性需要服役,但有大约385510人立刻提出了豁免申请。最激烈的反抗发生在法语居民较多的魁北克,不满的武装民众和军队发生交火,并造成了4名平民死亡,大约一百人受伤的惨烈结果。最终加拿大政府制定了更加严格的豁免内容,有大约125000人被征召入伍,不过只有大约24132人被派往前线。

从1916年的索姆河战役开始,加拿大军团在战争中就表现非常出众——指挥官普遍认为加拿大军团是一支强大的突击部队。他们参与了西线大部分的重要战役,并在战争最后期皇帝会战和协约国大反攻中扮演了重要的角色——其中加拿大部队在亚眠战役中作为进攻矛头率先发动进攻,对德军造成了相当沉重的打击。

在整场战争期间,加拿大军队一共征募了62万人,伤亡约24万人,其中阵亡67000人,受伤173000人。伤亡人数占比在39%左右。

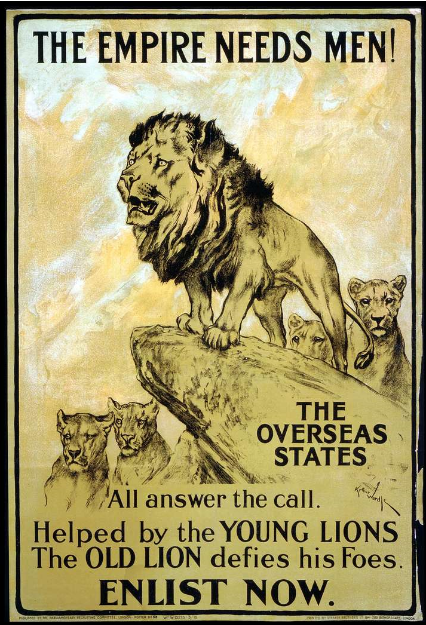

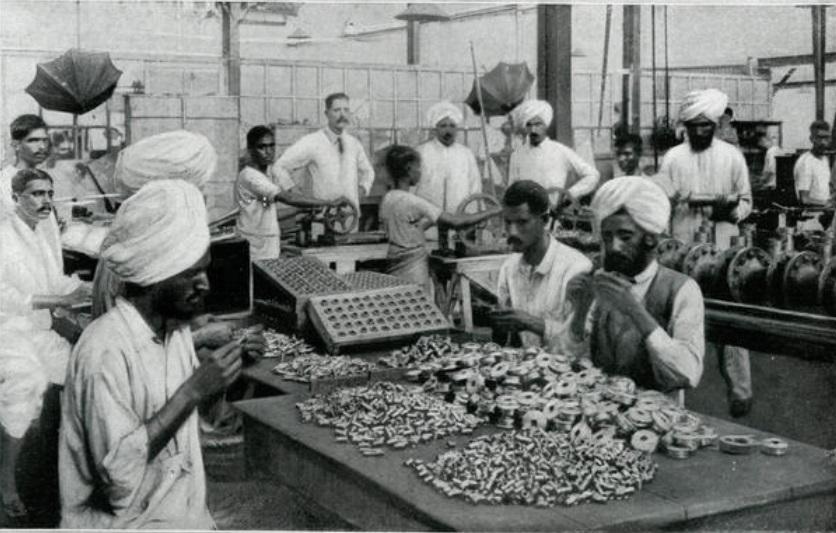

英国印度军队是当时除了英国本土外对外规模最大的职业化部队,战争爆发时,有大约24万人。另有500名英印军军官在英国探亲休假时被基钦纳截胡,被编入了本土军。所以和人力资源相比,印度军队的主要短板是缺乏足够的有经验的军官。

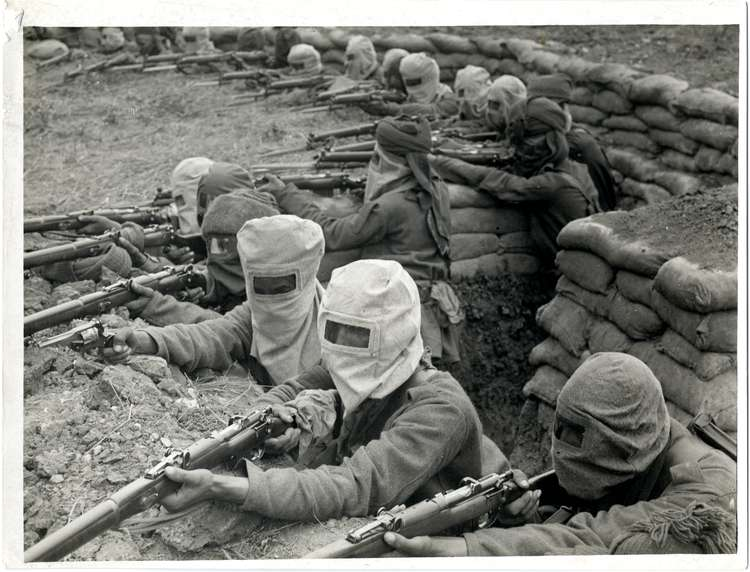

和加拿大不同,印度军队是完全的职业化军队——所有人员均由招募的志愿兵组成,其中不同部落、种姓的应征者被安排在不同的连,这在一定程度上能增强其凝聚力。在战争期间,超过130万印度人自愿参军,有将近100万人参与了海外的军事行动。

这些参加海外行动的印度远征军按照字母排序从A排到了G,其中印度远征军A是最早投入战斗的远征军,由14万人组成,参加了包括伊普雷战役、索姆河战役和康布雷战役在内的大部分西线战场的战斗。至于其他方面:印度远征军B和C负责英属东非方向,印度远征军D和E负责美索不达米亚、叙利亚和伊拉克方向,印度远征军F负责埃及方向,印度远征军G则和澳新军团一起参与了加里波利战役。

英印军为第一次世界大战的胜利做出了不可磨灭的贡献,也付出了巨大的牺牲。在整场战争中,一共涌现出了12为维多利亚十字勋章获得者,有47746人阵亡,65126人受伤。

澳大利亚和新西兰

虽然两地近在咫尺,但是实际上两国适龄男性的结局却有所不同——在一开始,因为不能海外服役的限制,澳大利亚和新西兰军队均采用招募志愿者的方式进行。他们最开始组建了澳新军团参与了加里波利战役,并在战役失利后撤离并作为预备队使用。

西线战事白热化之后,新西兰远征军的骑兵部队留在了埃及,步兵部队则在得到了补充人员后组建了新西兰师——这是一个拥有四个旅的超大编制,人数高达两万的精良力量。新西兰师的战斗力比较精良,在索姆河和梅森斯都有着不俗的表现,但也遭遇了诸如尚斯帕尔战役这样惨重的失败。在皇帝会战之后的百日攻势当中,隶属于第三集团军的新西兰师作为进攻部队,在75天内完成了推进100公里的壮举。战后新西兰师留在德国执行占领任务,直到1919年解散。

1916年8月,新西兰相应英国号召实行义务兵役制,大约有10万适龄男子投入了前线,到战争结束大约有12400人阵亡,其中大部分都来自新西兰师。

澳大利亚在整场战争中一共派遣了416809名士兵,其中大约有5个师在西线打满了战争全场。和新西兰不同,澳大利亚直到战争结束也依然是志愿兵役制——所有在澳大利亚实行义务兵役制的决定都被澳大利亚议会否决了。

澳大利亚军队的一个缺陷是当时接受的训练较少,同时也缺乏有经验的军官——不少军官是从士兵当中晋升的,英军也援助了一批军官。与之相对应的,是澳大利亚军队在大战中极高的伤亡率——全部416809名士兵中有331781人参与了海外行动,一共有伤亡了21万人(其中阵亡61519人)。在西线澳大利亚远征军总伤亡人数为181000人(包括46000人阵亡,114000人受伤),整体伤亡率高达64.8%。在这之中伤亡率最高的是步兵,高达79%;其次是炮兵(59%)和轻骑兵(32%)。

澳新军队是联合王国在海外的重要补充,虽然承受了极高的伤亡率,但是他们依然完成了自己的职责。

尾声

在1918年妇女取得了投票权后,社会上充斥着这样的讨论:获得了选举权的妇女究竟应该独立,还是应当和男性联合起来?艾米莉·潘克赫斯特认为妇女应该保持其性别上的独立性,并将妇女社会政治联盟改为妇女党。她积极的参加了妇女取得投票权后的第一次下议院议员竞选,但最终以775票之差败给了工党候选人。这件事沉重的打击了她,妇女党也随之不复存在。

此后潘克赫斯特在加拿大定居了几年,晚年的潘克赫斯特夫人的政治倾向变得越发保守——她逐渐从一名敢于和帝国当局作斗争的斗士变成一位帝国的维护者,她和保守党走的更近——这大概是因为她在一战当中的合作态度和意识形态所致。而她的女儿西尔维亚则一直保持着不畏传统而抗争的性格,她和一位意大利安纳奇主义者发生了恋情,并有了非婚生子——虽然她女儿认为非婚生子是获得解放的妇女最明智的选择,但却在当时令她的母亲遭受了不少非议,并直接导致了她另一次议员竞选的失败。多重因素的影响导致潘克赫斯特夫人临近生命末期的一段时间从未和她女儿有过任何的沟通。

随着健康状况逐渐恶化,潘克赫斯特夫人得了严重的胃病(这多半又和她年轻时候被捕并拒绝进食有关)。她请求医生使用洗胃器以便于让自己好受一些——不过医生们没有一个认为这会对她的身体有半点好处。1928年6月14日,为了妇女权益战斗了大半生的潘克赫斯特夫人去世,享年69岁。她没能等到自己奋斗一生的投票权全面实现的那一天:1928年7月2日,《人民选举法》进行了第五次修改,这次,所有年满21岁的男性女性,不论其拥有财产的多寡,均享有投票权。

1930年,潘克赫斯特夫人的雕像在维多利亚塔花园揭幕,她的雕像面向国会大厦——一个她倾尽一生与之战斗的地方。

虎母无犬女,西尔维亚·潘克赫斯特同骨子里还是个传统妇女的母亲和姐姐相比,更加自由和不羁。她拒绝母亲和当局和解进行白羽毛运动的行为,也并不理解母亲“首要任务是击败德国人”的观点。她后来积极投身于左翼运动,和列宁等人有着密切的往来,盛赞十月革命并利用自己的身份为新生的苏联运送物资——为此她没少被英国警方和安全部门找麻烦,她还是英国第一个康米组织的创始人。

然而后来但她发现新生的苏联变得越来越专断之后,她公开与列宁决裂;之后她投入到了支持其他殖民地民族斗争的运动——从印度到牙买加,她的名字成了当地殖民官员最不愿意看到的东西。晚年的西尔维亚致力于维护埃塞俄比亚的主权和领土完整(这多半是因为自己意大利男友的兴趣使然),她希望能建立一个包含吉布提和索马里兰在内的大埃塞俄比亚。她和海尔·塞拉西的关系非常密切,她人生的最后几年是在埃塞俄比亚的皇家酒店度过的。1960年9月27日,西尔维亚·潘克赫斯特与世长辞,享年78岁。

在宣读了著名的反战声明后,罗伯特·格雷夫斯预想中的军事审判并没有到来——军方直接宣布他得了炮弹休克症,然后把他送去了爱丁堡的克雷格·洛特哈克战争医院进行治疗,他终于如愿以偿的离开了战争。

在医院休养期间,他收获了爱情,同著名艺术家本·尼科尔森的妹妹南希·尼科尔森发生了恋情,两人在1918年一月结婚,并有了四个孩子。战争结束后,罗伯特·格雷夫斯成为了开罗大学英语文学教授。他的著名自传体小说《向那一切告别》(Goodbye to All That)成为了最经典的反映一战题材的文学作品。

1961年-1966年,格雷夫斯担任了牛津大学诗歌教授,期间英国政府还打算授予其大英帝国司令勋章(CBE),但是被他拒绝了。

1985年12月7日,格雷夫斯去世,享年90岁。

爱尔兰内战结束后,德瓦勒拉成为了爱尔兰总理,在他的领导下,爱尔兰作为中立国安然的度过了战争。不过1945年四月小胡子去世后,他亲自前往德国大使馆参加了吊唁活动,一时间引发了不小的风波。

罗伯特·博登虽然为英国招募了足够数量的军队并用强力手段遏止了1917年加拿大的征兵危机,但代价确实让加拿大和英国渐行渐远——一战加深了加拿大和英国之间的矛盾,毕竟前往大洋彼岸的悲惨的绞肉机并不算是什么好事。一战极大的促进了加拿大的分离主义,并为加拿大日后的独立奠定了基础。

至于魁北克的法语区居民,自然不会给罗伯特·博登和他的加拿大保守党什么好生气:从1920年到1938年,自由党在魁北克连续执政了18年,直到更加魁北克本土主义的国民联盟取代了魁北克自由党的位置。

特别预备役在一战结束后逐渐被边缘化,1921年,特别预备役被恢复了民兵的称呼,1924年,特别预备役又被改称为"补充预备队",但由于只有编制而并无人员,这个制度处于名存实亡的状态。

现如今,英国陆军当中只有两支部队还拥有民兵的血统,其中之一是1337年由爱德华三世成立的皇家泽西岛民兵(Royal Militia of the Island of Jersey),现隶属于皇家工兵第73团;另外一支是皇家蒙茅斯郡皇家工兵团(Royal Monmouthshire Royal Engineers),这是一支团级单位,也是现在英国陆军当中第二古老的团级单位。

以及

未经允许不得转载:测试博客 » "您需要为国效力!”——一战中英国的征兵与反征兵

测试博客

测试博客

巴高达运动:促成罗马帝国灭亡的基层社会变

巴高达运动:促成罗马帝国灭亡的基层社会变 独木难支:二战中的日本神鹰号护航母舰

独木难支:二战中的日本神鹰号护航母舰 卡特万战役:西辽崛起与塞尔柱帝国的灾难性

卡特万战役:西辽崛起与塞尔柱帝国的灾难性 短命的先驱:二战中的英军大胆号护航母舰

短命的先驱:二战中的英军大胆号护航母舰 有人竟愿意花钱请人来痛扁自己

有人竟愿意花钱请人来痛扁自己 神奇的魔法木制酒店,童话森林里的城堡

神奇的魔法木制酒店,童话森林里的城堡 超现实画作:比相机拍摄更真实的纽约地铁

超现实画作:比相机拍摄更真实的纽约地铁 这是一个读写障碍的人画出的明星肖像,你有

这是一个读写障碍的人画出的明星肖像,你有