德国老兵的巴巴罗萨:我见到了自己的墓碑

冷炮历史2021-09-23 10:32

本文由公众号“尼伯龙根工厂”授权发布

古斯塔夫·施罗德克中士(Gustav W. Schrodek),第11装甲师第15装甲团坦克炮长

1941年7月21日这一天,我们向东南方向的乌曼(Uman)推进,这时候车组里已经补充了一位新的驾驶员,之前暂时借用其他坦克进行指挥的冯·雷尼斯少尉也回到了21号车上。

过了奈斯特罗夫卡(Nestorowka)之后没多久就到了乌曼-基辅铁路线,铁路线上停着一列被打瘫的火车,上面满载着T-34,这回可赚大了!这种坦克在1000米开外就能把我们打得稀巴烂,而我们的坦克炮却对它无可奈何。

打开网易新闻 查看更多图片

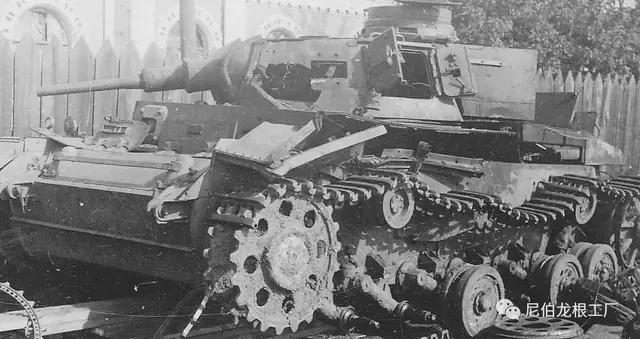

1941年7月在乌克兰作战的第11装甲师所属坦克,由于布琼尼指挥不当,大量苏军被德军围困在乌曼一带的包围圈中,最终有10万余人被俘。

前面正在打仗,进展非常缓慢,友军没有呼叫我们进行支援,我们看来要在铁路这边呆上一会儿了。

这时候有人喊道:“嘿……看看那边,第16装甲师的坦克来了!”转头往右侧一看,真的有一队坦克正从那边开过。

我们之前就知道第16装甲师会在我们的右翼,但他们的通路离我们也太近了吧?不咋对劲,不过,战争期间什么事情都可能会发生。当那些坦克扭头冲我们冲过来的时候,谁都没当一回事,还以为他们只是想靠近了看一看——看鸡毛啊!怎么开炮了!——这些是他妈苏联坦克,操!

在坦克上搭便车的那些步兵一下子全都跳了下去。我们的第5连当时只有7辆车在场,它们展开队形,从行军纵队里脱离出来,沿着铁路路基两边向苏军坦克冲去。在互相开了几炮之后,苏军坦克被击毁三辆,其他的都被吓退了。

沿着铁路路基推进的德军部队。

作为成功驱逐苏联坦克纵队的奖励,上级让我们留在后面进行警戒,防备苏联坦克再从北边袭来,暂时不用继续向前推进了,这真是太棒了。

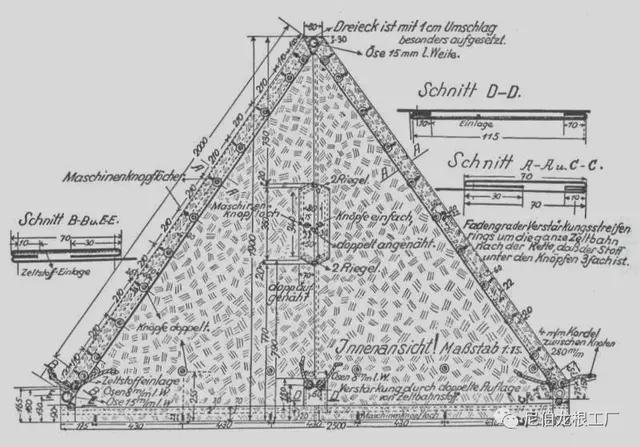

估计老毛子们一时半会儿也不敢再来了,于是我们把帐篷布拿了出来,系在坦克的挡泥板之间充当吊床,舒舒服服地躺在上面,想要美美地睡上一觉,让疲劳的身体得以舒缓。

迷彩帐篷布(Zeltbahn)的用处可实在太多了……

敌人倒是没打过来,但是天公不作美,突然狂风大作,暴雨倾盆,大家只好又纷纷钻进了坦克里面,里面虽然拥挤,但好歹可以躲雨。雨一直下到第二天,然后又突然停了。雨停之后阳光明媚,这才是用来休息的天气。

前一天,我们不慎弄死了一只苏联鹅,今天可有得吃了。拔毛的任务交给装填手,其他的人去找柴火。火车那边有一些妇女正在照料伤员,再往前几百米就是一片树林。哥几个捡了好半天柴火才反应过来,我们离开坦克已经太远了。大家急急忙忙地赶回去,结果还是被连长逮了个正着,他把我们都骂了个狗血淋头——这根本都不算个事,大家都是老油条了。放眼四处,老远都没个毛子兵,公路上时不时还会有开往乌曼的车队经过,除此之外就是一片寂静。

死鹅被放在水桶里小火咕嘟着,一直煮到五点还硬如靴子,又煮了一个小时,这缺德玩意还是硬得没法吃,再煮上一个小时看看,到时候管它什么样,凑合吃吧。就在快到七点的时候,从之前捡柴火的小树林那边冲过来一波苏军坦克,纷纷向我们开火。大家一开始都被吓呆了,反应过来之后,就都如同裤裆着火一般蹿进各自的战位上。

至少有9辆苏联坦克,还都是T-34。路基这边的德军坦克只有4辆,基本都装着不中用的3.7cm小炮,真是悲哀。2号车在最左边,后面是连长的1号,还有我们的21号,右边只有一辆24号车,这几辆就是当时的全部阵容。对方隔着老远就开火了,我们什么都做不了,只能祈祷不要被它们击中,等对方靠近了再开火。

穿甲弹从炮塔旁边飞过,我想把帐篷布解下来,以免在坦克移动的时候被扯烂。这东西还是挺有用的,谁知道这仗要打到猴年马月呢?

我一头从车里扎了出去,试图解开帐篷布,但不管我怎么拉,怎么拽,那帐篷布就是岿然不动,去他妈的吧!我又回到车里,这时候苏军坦克已经进入了射程之内,我们的坦克开始转换位置。

可以开火了,我连着打了好几发,结果毫无作用。冯·雷尼斯少尉大吼了一声“妈的!”排里其他的坦克也是在做无用功,这真是令人挠头。

我靠!我们也被击中了,坦克完好无损,不过待发弹却卡在了炮膛里面,打不出去,也掏不出来,鼓捣半天都没能排出。到了这个节骨眼,就只能先开到路基另一侧,然后试试能不能用擦膛杆伸入炮口,把炮弹顶出来。冯·雷尼斯并不想这么做,他说这种情况下,为了保持士气是不能脱离战斗的,哪怕用机枪扫扫也行——用一挺机枪去对抗9辆T-34,他还能再蠢点么?

在三号坦克炮塔里忙活的炮长和装填手,3.7cm主炮即便使用钨芯弹,其极限穿深也只有60多毫米,遇上T-34的时候完全指望不上。装备3.7cm主炮的三号坦克主炮弹药基数为125发,机枪弹药基数4500发。

“2号车起火了!”驾驶员一边喊一边操作坦克后退。

我从观察窗往外看了一下,1号车也被击中了,连长和另一名战友正在往外跑,几秒之后,1号车也烧了起来。

“下一个该轮到我们了吧……”果不其然,我们马上就被击中了,我打开舱盖跳了下去。

我的坦克没有起火,只是往后退了一点。连长祖格纳上尉(Zügner)趴在自己的坦克后面,他一看见我就冲我喊:“老天爷啊,你他妈赶紧回车里去,快想招儿撤吧!”

好吧,那我回去。就在我爬回坦克的同时,一发炮弹呼啸而来,把我掀翻在挡泥板上。这一炮的力道可太大了,一声爆炸之后,我几乎什么都听不见了——但我还是听到了有哭嚎声从车里传来,这声音撕心裂肺,连绵不绝,令人毛骨悚然。

我又跳下坦克,跑到车后躲炮弹,我的装填手也躲在那里。

战斗室里面有东西爆炸了,21号起火燃烧,除了在苏联人推过来之前尽快逃跑,我什么都做不了,可我往哪儿跑呢?

只剩下24号这一辆坦克了,它正在调头,试图脱离战斗。那是我们最后的希望,我们在后面追赶它,要是它开远了,我们就死定了。

我们冲着24号吆喝,挥手,嗓子都喊破了,但坦克爆炸的声音,炮弹落地的声音和引擎轰鸣的声音完全盖过了我们,24号上的人什么都听不见。

先前的那场大雨拍倒了地里的庄稼,在泥泞的庄稼地里跋涉简直就是折磨。好不容易接近了24号,结果却吃惊地看到,它的炮塔已经被打飞了!只有驾驶员还在车里面,他正在开着车体一米一米地往后退,试图躲避苏军的炮火。

24号炮塔里的乘员们连同炮塔一起飞上了天,车长的脑袋和上半身都不见了,只有下半身还留在车里——这就是之前在防线那边友军有难不动如山的那位上士。

好不容易爬上了24号车,苏军没有一点要放过我们的意思,所有的火力都在往这仅存的一辆坦克上面集中。100米……200米,我们离之前的行军路线越来越近,苏军的炮火在后面穷追不舍,在这种情况下很难不崩溃的。

我和装填手从24号上又跳了下去,24号这辆不幸之车也化作了一堆废铁。我们向左边翻过路基,在那边匍匐了一会儿之后,应该是暂时安全了,于是我们又顺着行军路线往回跑,想要找到连主力。

一辆三号坦克的残骸——虽然乌曼战役期间的德军“只付出了很小的代价就围歼了大量苏军部队”,但总有人会成为“代价”。

我们一路上都没敢回头,是被吓破胆了吗?没错,可以说,正是恐惧驱赶着我们不停奔跑。当时就想活命,既不想被背后射来的炮弹夺去生命,也不想被草草埋葬在这个鸟不拉屎的鬼地方!

没力气了,跑不动了,我们两个一头栽倒在地上,可连主力还有好远,跑了这么半天还是没有见到。

行军路线两边有一些德军轻型榴弹炮炮位,他们居然用直射火力向我们开火,真是他妈疯了,苏联坦克就在我们身后,你们干嘛不打?我们一边骂骂咧咧,一边祈祷不要被自己人的炮火炸死。

又费了好大力气,我们终于跑到炮位那边,连累带气,趴在地上一动不动。

医务兵看见我们两个,吓了一大跳:“你俩的情况都非常糟糕,赶紧去急救站吧!”我的背上插着一大块弹片,差点就切断了脊椎,根本就不知道什么时候挨上的,装填手比我还要更加糟糕一些。

我们俩挤在一辆摩托车的挎斗里面,被送到了刚在奈斯特罗夫卡设立不久的师急救站,在处理好伤口以后,我像死猪一样沉沉睡去。

睡到半夜,突然有人粗暴地把我推醒,我一下子跳了起来。有个装甲兵死在了手术台上,他们需要我去辨认一下这到底是谁。

夏天太热了,全套的装甲兵制服是穿不住的,装甲兵们会只穿着制服裤子和衬衫,有时候还会加一件套头衫。士兵证一般都装在制服上衣的口袋里。这名刚刚死去的装甲兵也是这副模样,所以找不到他的士兵证。据说,他在身负重伤之后,还在用手枪对着T-34开火,这到底算不算英雄呢?很难说。

我盯着尸体看了半天,越看越不对劲,不祥的预感成真了——躺着的这位就是我的排长兼车长,冯·雷尼斯少尉。

没穿制服夹克的德军装甲兵们。

战争期间,士兵们都不愿意离开自己的部队,所以,当他们要把我送到后方军医院的时候,我拒绝了。在急救站只待了一天,我就归队了。回去之前,我还去看了看冯·雷尼斯那简陋的新坟,心里很不好受。

我搭车找到第5连的辎重队,向林德(Linde)军士长打招呼:“施罗德克中士向您报到,我之前负伤了,刚刚从师急救站返回!!”

军士长正和另外两个人打牌打得兴起,听到我的声音之后,他们一下子都不说话了,背对着我的军士长开始懒洋洋地转身。

我以为他们没听清楚,于是我重新跺脚立正,把刚才的话重复了一遍:“施罗德克中士……”

这时候,军士长的两名牌友下巴已经快要掉到地上了。

军士长打断了我的话:“你他妈是不是在拿我寻开心?我昨天刚把施罗德克埋了,丫现在正从地底下脸朝上看着萝卜根呐!”

终于转过身来的军士长一下子脸变得煞白,目瞪口呆,想说话却说不出来,他就这么如同见鬼一般盯着我。

“妈了个逼的,小子,你还他妈活着啊!”军士长停了一下:“我操,这他妈不是真的!”

他拉住我的胳膊,把我硬拖到一辆卡车前面,又从卡车里拽出一个松木钉成的十字架,把它戳到我鼻子底下,上面写着:

古斯塔夫·施罗德克中士

第15装甲团第5连

1941年7月22日阵亡

军士长又半开玩笑地戳了我一下:“你小子快回连部找书记员,让他赶紧销掉你的阵亡记录,要不以后还有一堆麻烦事呢!”

多数的德国“代价”们最终得到的只有这样的一个简陋的墓碑。

一名德军士兵的阵亡记录,这算是比较详尽的了。

回到连部之后,我一遍一遍地看着我的阵亡记录“……埋葬于奈斯特罗夫卡以南4公里处,乌曼-基辅铁路线附近”。我很想搞清楚,算我阵亡也就罢了,埋了又是怎么一回事呢,到底是哪里出了岔子?战友们给了我一个合情合理的解释——如果坦克被击毁燃烧,那么车里所有的弹药,也就是100多发主炮备弹和好几千发机枪子弹,都迟早会在高温灼烧之中爆掉的。弹药爆炸之后,战斗室里会是怎样的一副德行,自然也不难想象。尸体会先被猛烈的爆炸撕成碎片,之后在大火中烧成灰烬,连金属质地的身份牌有时都会被烧尽,更别提士兵证了。为了让死状惨烈的战友们能够有一个体面的葬礼,大家会把车里的骨头渣子、制服残片和灰烬都收集起来,车里应该有几个人就分装到几个弹药箱里,如果身份牌也没了,就把写着他身份的纸条塞进瓶子里,把瓶子放进弹药箱一起埋葬,当时也实在没有更好的方法了。如果有人从被击毁的坦克里逃了出来,而连部一时半会儿又找不到他,那就很有可能也被一同“埋了”。

战争中什么事情都可能会发生——我的战友们以为我死得只剩下些渣子了,可我现在却站在野战厨房这里,狼吞虎咽,等吃完就去点火烧掉自己的墓碑。好歹是活了下来,这已经足够幸运了。

未经允许不得转载:测试博客 » 德国老兵的巴巴罗萨:我见到了自己的墓碑

测试博客

测试博客 巴高达运动:促成罗马帝国灭亡的基层社会变

巴高达运动:促成罗马帝国灭亡的基层社会变 独木难支:二战中的日本神鹰号护航母舰

独木难支:二战中的日本神鹰号护航母舰 卡特万战役:西辽崛起与塞尔柱帝国的灾难性

卡特万战役:西辽崛起与塞尔柱帝国的灾难性 短命的先驱:二战中的英军大胆号护航母舰

短命的先驱:二战中的英军大胆号护航母舰 有人竟愿意花钱请人来痛扁自己

有人竟愿意花钱请人来痛扁自己 神奇的魔法木制酒店,童话森林里的城堡

神奇的魔法木制酒店,童话森林里的城堡 超现实画作:比相机拍摄更真实的纽约地铁

超现实画作:比相机拍摄更真实的纽约地铁 这是一个读写障碍的人画出的明星肖像,你有

这是一个读写障碍的人画出的明星肖像,你有