一战结束之日,这顶德国王冠从此无处安放

冷炮历史2021-11-12 07:11

本文由公众号“记忆群岛Isles”授权发布

打开网易新闻 查看更多图片

2011年,德国新闻杂志《焦点》(Focus)委托著名的民意调查机构Emnid在德国做了一次关于君主制和贵族的民意调查。结果显示,9%的受访者希望德国能有类似英国的君主制。十四岁到二十九岁年龄段的受访者中,这个比例是14%。

21世纪初的德国是全世界最稳固、最繁荣的自由主义民主共和国之一,竟然还有相当多的人对君主制抱有憧憬或怀旧,有点令人意外。当然,这些人未必全是硬核的君主主义者。

不过,自1918年帝制灭亡以来,德国君主主义的潮流一直存在。经历了群魔乱舞的魏玛共和国、万马齐喑的纳粹统治和意识形态激烈对抗的两德时期,这股潮流有过昙花一现,受过残酷镇压,但一直以这种或那种形式坚持着。前朝旧人已经辞世,但遗老遗少仍然在德国存在。他们经历的风风雨雨,很能帮助我们理解20世纪德国史。而这段历史里最有意思的问题也许是:德国君主主义为什么失败?帝王为什么始终不能在德国复辟?

要回答这个问题,就必须回去审视威廉二世退位、帝制崩溃的那个时间点。

走向共和

十月革命爆发,布尔什维克党在俄国掌权之后,列宁与德国议和。1918年3月,双方签订了《布列斯特立托夫斯克条约》,俄国以屈辱的条件退出战争。德国得以将大批部队从东线转往西线,希望集中力量打一场大胜仗,迫使西方盟国议和,争取到对德国有利的和平条件。这就是此时德国的实际领导者埃里希·鲁登道夫将军“通过胜利取得和平”的战略。

然而1918年春季德军寄予厚望的西线攻势大败,丧失大片土地(不过主要是在原先的敌国境内,尚未波及德国本土)。德军的预备队消耗殆尽,无力再战。同时美国不断向欧洲输送新的生力部队。从军事的角度,鲁登道夫相信德国必败无疑。9月29日,鲁登道夫向皇帝威廉二世报告,他无法保证继续维持前线二十四小时,请求皇帝准许向协约国求和。他还建议修宪,实施改革,将政权移交给当时议会的第一大党社会民主党(属于温和左派,受到鲁登道夫和皇帝等右派的敌视)。鲁登道夫这么做是为了转移民众的注意力,保护军队的名誉。

“背后一剑”的传说就这样诞生了。后来的德国极端民族主义者和右派大肆宣传,德国输掉一战非战之罪,是社会民主党等左派出卖了国家。这些背黑锅的人被称为“11月罪人”。鲁登道夫和军队保住了自己的名誉。这可以说是历史上最大的骗局之一。

社会民主党愿意在大厦将倾的危急时刻接管政府。10月28日,议会正式确定修宪。然而此时德国内部已经陷入混乱,很少有人注意到德国的政体已经从君主立宪制变成了实际上的议会制国家。皇帝主动把权力交给了社会民主党领导的议会。随后政府按照鲁登道夫的建议,向协约国求和。

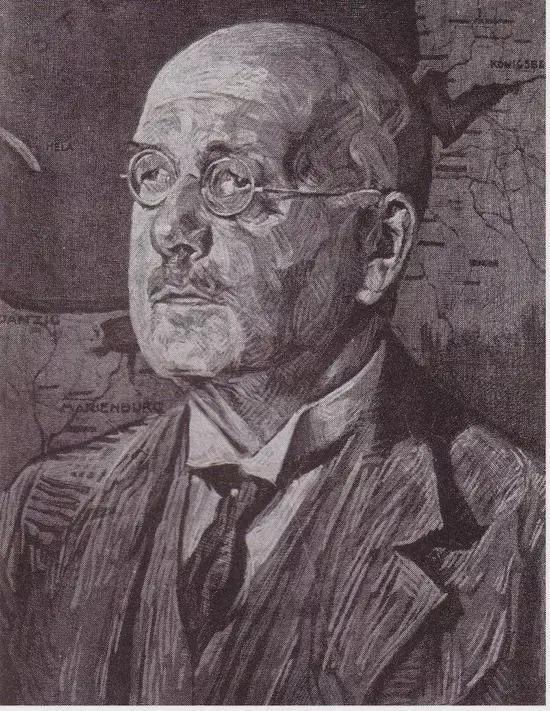

社会民主党领袖弗里德里希·埃伯特

然而与美国总统伍德罗·威尔逊交涉并碰壁之后,鲁登道夫改了主意,要求取消议和,让德军继续作战。但大厦将倾,德军内部发生很多哗变,军队没有力量也没有意愿继续打仗。全国各地发生动乱。极左、中左、中右和极右各种势力群魔乱舞。为了防止极左势力掌权从而发生俄国布尔什维克式的革命,为了掌控这场“11月革命”,为了满足协约国的要求,也是为了保护皇帝(以免他成为各种敌对势力的靶子),社会民主党领袖弗里德里希·埃伯特(Friedrich Ebert,1871—1925)于11月6日请求皇帝退位。

最后一任帝国首相巴登公子马克西米利安

1914年

皇帝拖延了几天。他意识到自己受到的压力太大所以必须放弃德皇的身份,但还抱有幻想,希望保住普鲁士国王的位子。埃伯特在11月7日说:“如果皇帝不退位,社会革命将不可避免。我不希望发生革命,我对革命恨之入骨。” 他打算亲自去当时德国陆军大本营所在地,比利时的斯帕,去拜见皇帝,劝他退位。

但局势发展太快,超出了埃伯特的预期和控制范围,柏林爆发了动乱,极左派发动起义。为了控制局势,最后一任帝国首相巴登公子马克西米利安(Maximilian

von

Baden,1867—1929)于11月9日下午在没有得到皇帝本人确认的情况下,在柏林单方面宣布皇帝退位、皇储也放弃继承权(许多天之后才得到皇帝和皇储的书面确认)。当天,社会民主党领导人菲利普·谢德曼宣布建立共和国,就是我们熟知的魏玛共和国。不久之后,极左翼领导人卡尔·李卜克内西在柏林也宣布建立“自由的德意志社会主义共和国”。

出逃的皇帝

以上是皇帝退位、帝制覆灭的基本时间线。那么皇帝在这段时间做了什么呢?11月9日,还没有得知马克西米利安宣言的时候,皇帝对随从说:“孩子们,拿起武器!” 他似乎斗志昂扬,但针对谁战斗呢?革命者?“出卖了帝国”的社会民主党?还是协约国?皇帝的心情肯定是非常复杂的。

然而得知马克西米利安宣言之后,皇帝就带领随从乘火车出逃,第二天清晨踏上了荷兰领土,一去不复返。

谈到复辟的可能性,就要问:除了仓皇出逃之外,皇帝有别的路可走吗?

绝大部分右派,包括贵族,相信他原本有三个让大家可以接受的选择,而他一个都没选,而是作了第四个,也是最坏的决定。正因为如此,复辟的可能性大大减小。

在帝制的最后几天,在小镇斯帕,皇帝和他身边的军官、外交官与侍从武官激烈地探讨着他的三个选择。首先,按照首相马克西米利安的主张,皇帝应当“及时”退位,这样还有保存君主制的一线希望。首相派普鲁士内政部长威廉·德鲁斯博士(Wilhelm Drews,1870—1938)去见皇帝。德鲁斯在11月1日向皇帝汇报了首相和外交部的建议:尽快退位。皇帝当场断然拒绝,并豪情万丈地说:“我要用机枪在石子路上打出给你的答复。即便把我自己的皇宫炸烂,也必须维持秩序!”

德鲁斯等人苦苦哀求,说皇帝如果不退位,那么柏林可能爆发布尔什维克革命。皇帝提出了他的第二个选择:“那么我就亲自带几个师向柏林进军,把叛徒全部绞死。到时候看群众是不是站在皇帝和帝国这边!” “若有必要,把柏林城都炸烂。”

兴登堡和鲁登道夫

1916年后德国的实际统治者

主张皇帝率军回国镇压革命的,在高层圈子里大有人在。“德国皇储”集团军群参谋长弗里德里希·冯·德·舒伦堡伯爵(Friedrich Graf von der Schulenburg,1865—1939) 是坚定的保皇派。他坚信,此时仍然有办法集结一些忠诚可靠的部队,撤回本土,向柏林进军,武力镇压革命。好几位将领支持舒伦堡的想法。舒伦堡声泪俱下地恳求皇帝“上前,到我们当中来” ,去打一场内战。而在战争的大部分时间里都是兴登堡与鲁登道夫的傀儡的皇帝,此时也有一个机会去摆脱傀儡状态,真正做一次大事。

威廉·格勒纳

那么皇帝亲自率军镇压革命,是否可行呢?在11月8日和9日的陆军大本营军事形势报告会上,军需总监(实际上是陆军总部的一号首长)威廉·格勒纳(Wilhelm Groener,1867—1939)对德军状态的评估非常悲观。格勒纳冷静地指出,此时军官对部队的控制力已经很弱,无法约束和有效地指挥士兵;部队已经不愿意跟随皇帝,所以用陆军来镇压革命是办不到的。 陆军总参谋长(实际上是陆军最高统帅)兴登堡赞同他的分析。皇帝征询了大本营三十九位将领和高级军官的意见,大多数人相信,军队已经不可靠。

弗里德里希·冯·德·舒伦堡伯爵

与此同时,柏林政府不断打来电话和发电报催促皇帝退位,随后马克西米利安首相又单方面宣布皇帝和皇储都放弃了皇位。兴登堡想到法国大革命期间路易十六出逃、被捕和被处死的悲剧,以及几个月前俄国沙皇全家的悲惨结局,没有勇气支持舒伦堡的计划。他提议皇帝逃往仅仅50公里之外的荷兰王国。最后皇帝选择的就是这条路。

很多贵族相信,皇帝原本可以有另一个选择,那就是:他可以去死。在洪水滔天的危急时刻,皇帝应当亲自上战场,向协约国军队发起最后的攻击,轰轰烈烈地战死。这样才能捍卫君主制的威望,让君主制有希望在德国生存下去,并为后世留下光辉灿烂的象征符号。

路德维希·冯·法尔肯豪森将军

按照格勒纳的记述,他在斯帕曾主张“皇帝立刻上战场去求死。皇帝充满英雄主义的壮烈牺牲能够一下子改变政治局势。或者即便他没有阵亡而只是负伤,民意也极有可能转变到对皇帝有利的方向。后来陆军总部的一些较年轻的军官接受了我的想法,表示愿意与皇帝一同赴死”“……在我看来,皇帝应当上战场,就像他的伟大祖先在类似的绝望形势下会做的那样”。 格勒纳甚至还和总参谋部作战处处长约阿希姆·冯·施蒂尔普纳格尔少校(Joachim von Stülpnagel,1880—1968)一起做了安排皇帝壮烈牺牲的准备工作。他们打算在前线选择一个合适的地段,并寻找愿意陪皇帝最后一程的志愿者,最后让皇帝亲自率领这些死士向敌人发起攻击。

确实有很多人愿意与皇帝一起慷慨赴死。德军驻比利时总督,路德维希·冯·法尔肯豪森男爵(Ludwig Freiherr von Falkenhausen,1844—1936)据说曾在皇帝面前发誓:“请陛下保持坚定,为了您,我们都甘愿一死!” 海军总部的高级军官构思了更靠谱的方案:让皇帝登上一艘旗舰,在海上发起自杀式攻击,与军舰一起沉入大海 ,这样可以避免皇帝没有死却被俘的尴尬局面。不过格勒纳说,他是符腾堡人,不适合向皇帝指明这条路,这应当是普鲁士将军们的使命。但显然没有人直接向皇帝提出这个建议。

弗里德里希·冯·贝格

不只是大本营的这些狂热军人,其他方面也有人主张皇帝以死谢天下。曾任首相的格奥尔格·米夏埃利斯(Georg Michaelis,1857—1936)早在1918年10月就主张皇帝参加“最后一战”,“亲自拔剑参战”。 不过米夏埃利斯在最后一次觐见皇帝的时候也没敢说出来。御前枢密幕僚(Geheimes Zivilkabinett)的最后一位主管,弗里德里希·冯·贝格(Friedrich von Berg,1866—1939,后来曾任德国贵族协会主席)也在回忆录中说,皇帝待在军队里,不应当是为了保护自己的人身安全;皇帝应当亲自上前线,并待在前线,而不是躲在后方。“生命无足轻重,重要的只有荣誉、君主制和祖国。”

皇帝曾经的好友菲利普·奥伊伦堡侯爵

1906年

就连皇帝曾经的好哥们菲利普·奥伊伦堡侯爵(Philipp zu Eulenburg,1847—1921,因同性恋丑闻而失宠)也觉得,皇帝错失了挽回自己颜面、挽回帝国体面的最后机会:“既然国王的大业已经瓦解,那么国王只能上前线,而不是逃往荷兰!只有上前线,才能维护他的王朝的荣誉。也许通过他作为军人的牺牲,能够巩固王朝的荣誉。或者他可以待在柏林,带领仍然忠诚的部队,去尝试镇压叛乱。不管兴登堡怎么说,都没有别的路!”

格奥尔格·米夏埃利斯

1932年

皇帝不肯及时退位,没有勇敢地镇压革命,也没有以死挽回荣誉,而是不加抵抗地溜之大吉。年纪较大的贵族们相信,皇帝本人有坚强的战斗意志,但他身边簇拥着软弱无能的谋臣,这些人怂恿和背叛他,诱骗他走上了逃亡的不光彩道路。而更多贵族相信,皇帝这么做是临阵脱逃,是当了可耻的逃兵。原本在第二帝国后半期,贵族圈子(尤其是下级贵族)里就对威廉二世有诸多批评和不满(比如批评他拉拢和勾结资产阶级,尤其是犹太资本家,忽视了贵族的利益),而当逃兵的皇帝的威望更是一落千丈。

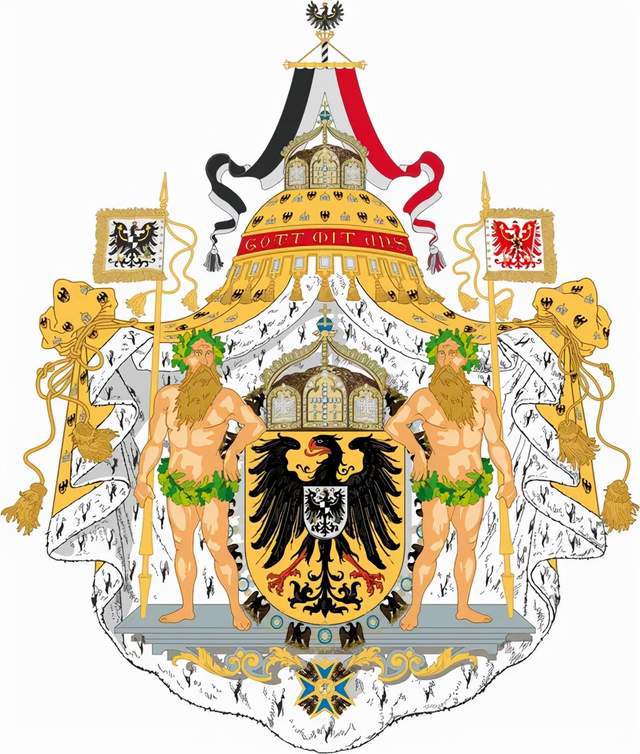

威廉二世的皇帝旗

上有格言:上帝与我们同在

而且不仅仅是当逃兵,皇帝还食言了。他曾多次向不同人承诺,要与军队待在一起,绝不抛下官兵,哪怕死路一条。侍从武官西古尔德·冯·伊尔泽曼(Sigurd von Ilsemann,1884—1952)回忆,皇帝曾说:“只要我身边的先生们还有几个人对我忠诚,我就和他们一起死战到底,哪怕我们全都战死!我不怕死!我要留在这里!” 舒伦堡伯爵也有这样的回忆:“我对陛下说:‘请亲自领导军队……请您答应我,无论如何要和军队在一起。’陛下向我道别时说:‘我会和军队在一起!’我亲吻了他那亲爱的、坚强的手,此后就再也没有见过他。”

这么煽情的场面其实很空洞。皇帝对自己的长子也有过承诺:“我要留在这里,和忠于我的人们在一起!”君无戏言,然而皇帝轻而易举地背誓了。广大贵族对威廉二世的恶评和鄙夷达到了一个高峰。

赫尔曼·埃尔哈特在1920年卡普政变期间

在魏玛共和国时期闻名遐迩(或者说臭名远扬)的右翼人士和准军事组织领导人赫尔曼·埃尔哈特(Hermann Ehrhardt,1881—1971)能够代表相当一部分年轻军官和贵族的立场。他后来娶了一位侯爵小姐,也算进了贵族圈子 。他说,皇帝和皇储在1918年11月有两个选择,要么“率领几个近卫团向柏林进军,彻底粉碎赤匪”,要么“手执利剑,战死在通往自己宝座的台阶上”。

1919年,有传闻说协约国打算要求德国交出皇帝,将其作为战犯审判。埃尔哈特和其他一些旧军官安排了计划,打算突袭皇帝的流亡地,将他救走。这时他对皇帝还有一份忠心。而到了1926年,他就公开谴责皇帝在危急关头背弃了德国,背叛了贵族和人民。还有一群年轻贵族军官也公开表态:“从此我们应当将君主制和具体的某位君主作严格区分,因为这位君主背叛了君主制。”

1918年的德意志帝国纹章

历史学家斯蒂芬·马林诺夫斯基挖掘了大量这一时期的贵族私人通信、日记和回忆录,发现类似上面的情感表达俯拾皆是。这对君主主义思想造成了沉重打击。皇储的副官路易斯·米尔德纳·冯·米恩海姆(Louis Müldner von Mülnheim,1876—1945)早在1919年就断言:骄傲的“君主威严”竟落到了这样可耻的结局,这对君主主义思想造成了“可怕的损害”。 贵族地主和骑兵军官威廉·冯·奥彭-托尔诺(Wilhelm von Oppen-Tornow)在1925年的日记里写道:“德国的所有君主未经一战便放弃了宝座,这是无与伦比的奇耻大辱!……第一个跑路的皇帝罪责最大!”

末代皇储威廉

既然威廉二世的形象已经难以修复,那么他的长子皇储威廉的形象怎么样呢?如果他能保全体面的话,霍亨索伦家族和君主制是不是还有希望?

1922年,皇储威廉写了本回忆录,把自己在帝制最后岁月里的表现描绘得爱民如子、坚定勇敢。不过回忆录其实是多个写手为他捉刀代笔的。在1918年11月9日前后这几天,威廉皇储的表现并不比父皇强,甚至更糟。有传闻说,在国家危亡的这几天,他没干什么正事,而是和几个法国娼妓玩乐。皇储的荒淫放荡在贵族圈子里人人皆知。

舒伦堡在战后有几年对皇储还抱有一丝希望,希望艰苦岁月的磨砺能让皇储成熟起来,成长为一个“真正严肃的人”。 然而舒伦堡渐渐大失所望,后来说:“皇储在民众当中最有名的一点,就是他写了这本书,而这本书里没有一个字是他自己写的。这让我感到恶心。”他还说:“如果德国知识分子知道了皇储的真实面目,会造成巨大的反弹。皇储的角色就完蛋了。”施蒂尔普纳格尔也有同样的担忧:“德国是君主国还是共和国,完全取决于有没有合适的人当君主。如果没有的话,霍亨索伦的皇帝梦就破灭了。”

1918年12月初撤回国内的德军

皇帝和皇储在1918年的糟糕表现,违背了德国贵族的传统价值观,粉碎了他们习以为常的世界观。所以在贵族乃至广大民众当中,君主主义变得非常边缘化和不流行。而即便在出于怀旧、守旧和敌视民主制等原因仍然信奉君主主义的少数人当中,也没有多少人支持威廉二世复辟。

这些君主主义者在原则上主张德国应当有君主制,然而内心里没有人愿意看到威廉二世及其儿子卷土重来,因为觉得他们不配。所以霍亨索伦君主主义只能是一种有气无力的思想,很难有实际的支撑、切实的目标和可行的事业。

君主主义组织“保守派主要协会”(Hauptvereins der Konservativen)的主席埃瓦尔德·冯·克莱斯特-施门金 (Ewald von Kleist-Schmenzin,1890—1945)在1927年的一次聚会上祝酒,向“戴皇冠的人”致敬,却不肯说威廉二世或者皇储的名字。

德国贵族协会(Deutsche

Adelsgenossenschaft,简称DAG)在1926年一次会议的决议是:“威廉二世皇帝不是能得到大家认可的君主人选,这一点我们都同意。他的已成年的儿子们也没有一个合适。目前我们的希望在皇储的长子身上。”

魏玛时期的霍亨索伦君主主义

所以霍亨索伦君主主义有至少三个皇位觊觎者:威廉二世、皇储威廉和皇长孙威廉。魏玛共和国时期有一些霍亨索伦皇朝的遗老遗少组建了一些君主主义组织,不过都不成气候。

德国人民党(Deutsche Volkspartei)和德意志民族人民党(Deutschnationale Volkspartei)都是君主主义政党。不过他们嘴上说着君主主义的言辞,吃饭时向皇帝或皇朝敬酒,却没有真正的复辟计划,更谈不上实践了。

威廉二世,1915年

1918年11月9日,也就是皇帝退位的当天晚上,右翼作家汉斯·普法伊费尔(Ernst Pfeiffer,1876—1942)在柏林建立了“正直者联盟”(Bund der Aufrechten),该组织的宗旨就是君主主义和反犹,到1919年有超过1000会员。在其第一次大会上有140名来自普鲁士的代表参会。“正直者联盟”网罗了不少有名的政客、军人和贵族,如普鲁士王子埃特尔·弗雷德里希(1883—1942,威廉二世的次子)、奥斯卡王子(1888—1958,威廉二世的第五子)、卡尔·冯·艾内姆(Karl von Einem,1853—1934,陆军大将,曾任陆军部长)、库诺·冯·韦斯特阿尔普伯爵(Kuno Graf von Westarp,1864—1945,国会议员)等。兴登堡总统的女婿,普鲁士地主和军官汉斯·约阿希姆·冯·布罗肯胡森(Hans Joachim von Brockhusen,1869—1928)是“正直者联盟”第一任主席。

1922年,“正直者联盟”在柏林的弗里德里希斯海因(Friedrichshain)举办了“普鲁士大会”,有3000人参加。此时“正直者联盟”有60个地方分支,约2.5万会员。这些活动当然引起了共和国政府的注意。这年6月,外交部长瓦尔特·拉特瑙(Walther Rathenau)被右翼分子刺杀。共和国政府借此机会对形形色色的右翼和反共和国派系进行调查和镇压。“正直者联盟”虽然与这起刺杀案件没有直接联系,但也被查禁。该组织的半月刊《正直者》(Der Aufrechte)第26期在拉特瑙遇刺之前刚刚出版,也被查抄。“正直者联盟”的若干单位继续活动,直到1934年被纳粹党彻底解散。1945年,战争结束之后,曾经的“正直者联盟”成员海因里希·冯·马森巴赫男爵(Heinrich Freiherr von Massenbach,?—1962)找到了几位老伙伴和一些新的志同道合者,组建了一个新的君主主义协会“传统与生活”(Tradition und Leben)。

多伦宫是皇帝陛下在荷兰的流亡住所

“忠皇青年团”(Kaisertreue Jugend)是魏玛时期的一个遗少组织,1922年成立,主要在柏林活动,定期去荷兰多伦宫(Huis Doorn)拜访在那里过流亡生活的老皇帝,并向皇帝介绍组织的新成员。1934年,“忠皇青年团”被纳粹党查禁。二战结束后,部分“忠皇青年”加入了“传统与生活”组织。

有一个主要侍奉老皇帝本人的君主主义组织是“园艺组织”,1924年建立,1928年解散。

一战结束之后的右翼准军事组织“钢盔队”(主要由一战老兵组成)也有君主主义的色彩。它极力反对民主制,反对共和国,但在1934年被纳粹党强迫吸纳进了冲锋队。

魏玛共和国的倒数第三任总理(任职时间1930—1932)、中央党政治家海因里希·布吕宁(Heinrich Brüning,1885—1970)是德国历史上的争议人物,有人说他是魏玛民主的最后捍卫者,也有人说他葬送了魏玛民主。他反对共产党,也反对纳粹党。他任总理期间德国国内政治极其动荡,又赶上大萧条,经济衰退,而他的经济政策不受欢迎,给工人阶级和中产阶级带来很多困苦。他禁止共产党的准军事组织“红色阵线战士同盟”,也禁止纳粹党的冲锋队。他最担心的是兴登堡总统活不了多久,而他一旦去世,呼声极高的希特勒很可能成为他的继承者。

1932年的总统大选

布吕宁为兴登堡拉票

根据布吕宁去世后留下的回忆录,他在1932年,也就是受到纳粹的压力极大的时候,为了阻止希特勒掌权,曾做过孤注一掷的最后努力,企图复辟帝制。他打算让国会取消1932年总统大选,延长兴登堡的任期,然后宣布恢复君主制,由兴登堡担任摄政者,并推举皇储威廉的某个儿子来当皇帝。不过新的霍亨索伦皇朝将是英国式的君主立宪国家,实权掌握在国会手里。布吕宁自称已经说服了大部分主要政党(除了纳粹党、共产党和一些民族主义者),所以他的计划很可能成功。然而兴登堡虽然是君主主义者,却拒绝支持布吕宁,因为他坚持要求迎接老皇帝威廉二世回来复辟。布吕宁告诉他,社会民主党和国际社会都不会接受威廉二世。兴登堡大怒,迫使布吕宁辞职。 于是复辟计划不了了之。

得罪了纳粹党之后,布吕宁逃往英国,后来去了美国,最后在哈佛大学当政府管理学教授,在美国去世。他这部回忆录被历史学家认为不太可靠,而他复辟帝制的努力也没有旁证,所以我们不知道他有没有真的这么做过。

对皇室的失望,让贵族寻找新的领袖

既然魏玛时期的霍亨索伦君主主义不成气候;既然皇帝和皇储都是逃兵和软蛋,没有能力和资格继续领导德国;既然贵族、右派只是暂时与共和国有合作,骨子里仍然敌视共和国与民主制,那么问题来了,德国应当往何处去?贵族们对这个问题做了很多思考。

皇储威廉在1924年表示:“只有一个独裁者才能把德国这辆破车从屎坑里拉出来。”我们不知道皇储说的独裁者指的是不是他自己。但在贵族眼里,他肯定不是这样的英雄。铁杆的霍亨索伦保皇派舒伦堡伯爵说:“只有一位泰坦巨人,才能掌控当前的局势。而目前无论左派还是右派都没有这样的伟人。”

既然缺少值得尊重的新皇帝人选,大部分贵族又不接受共和国,贵族们就非常需要新的领导者,新的领袖,也就是新的“元首”。借用马林诺夫斯基的名著的标题,这就是对贵族而言的“从国王到元首的”转变。这是一个世界观的大幅度转变。贵族渴望、呼吁和需要一个新型的领袖。尤其在普鲁士贵族当中,这种思想相当普遍和具有代表性。

那么贵族渴望的新型领袖应当是什么样的人呢?有一个现成的样板:墨索里尼。安德列亚斯·冯·伯恩斯托夫-威登多夫伯爵(Andreas v. Bernstorff-Wedendorf)在日记中写道:“只有出现一位独裁者,我们才有救。他要用铁扫帚横扫这些国际寄生虫无赖。要是我们像意大利人一样,有一位自己的墨索里尼就好了!” 他这里的“国际寄生虫无赖”指的就是魏玛时期德国右派(包括贵族)眼中的敌人:英法资本主义、俄国共产主义,以及本土的社会民主党,当然还有犹太人,因为前三者包括了太多犹太人,至少在反犹主义者眼中是这样的。

墨索里尼成功地建立了新秩序,把意大利的旧精英(王室、贵族)与新精英(法西斯党)融合起来。这对在共和国体制下无所适从、如坐针毡的德国贵族来讲,似乎也指出了贵族阶层的出路。欣赏墨索里尼,是当时德国贵族当中常见的现象。萨克森-科堡-哥达公爵卡尔·爱德华(Carl Eduard Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha,1884—1954)甚至专门在1931年与著名的右翼军官和军火商瓦尔德马·帕布斯特 (Waldemar Pabst,1880—1970)一同组建了“法西斯主义学习社团”(Gesellschaft zum Studium des Faschismus),组织学习班和讲座,来学习和研究意大利法西斯主义,希望把墨索里尼的成功经验搬到德国,还经常组织大家去意大利实地调研。到1933年,该社团共有329名成员,四分之一以上是贵族,包括皇储威廉。 这个社团把很多右派人士聚到了一起,包括钢铁大亨弗里茨·蒂森和银行家亚尔马·沙赫特博士等人,其中很多人后来加入了纳粹党。

君主主义的瘫痪,让很多贵族做好了心理准备,去接受一位强有力的墨索里尼式独裁者,即便这位独裁者出身草根。希特勒得到很多贵族欢迎和支持的原因之一,就是他能扮演霍亨索伦皇室无力扮演的强大领袖角色。那么,纳粹对这个问题是怎么想的呢?

纳粹对君主主义的态度

波茨坦日

希特勒在兴登堡面前显得很谦卑

1933年3月21日是所谓“波茨坦日”。在宣传部长戈培尔的精心策划下,刚刚上台的纳粹党在普鲁士小城波茨坦的驻军教堂这个回荡着普鲁士和第二帝国光辉历史的地点,“在弗里德里希大王的灵柩前”,举行了一场盛大的仪式。

用学者赫尔弗里德·明克勒的话说,这一幕把普鲁士的神性赋予了希特勒。 此时希特勒虽然已经当上德国总理,但他的权力还不稳固,纳粹党还没有占据议会的绝对多数。他还需要与国防军和普鲁士的保守派旧精英合作,比如兴登堡总统这样有君主主义思想的人。

所以希特勒在身穿笔挺军服、胸前佩戴许多勋章、伟岸挺拔的兴登堡元帅面前俯首,显得谦卑而恭敬。“波茨坦日”仪式象征着纳粹党与国防军和普鲁士旧精英缔结了联盟。这个联盟一直维持到陆军上校施陶芬贝格伯爵往希特勒的会议桌底下放炸弹的那一天。

“传统与生活”组织的徽记,即第二帝国皇冠

戈培尔天才地剽窃和借用了普鲁士王国与第二帝国的光辉遗产。之所以选择这一天,是因为六十二年前的这一天,俾斯麦宣布成立第一届帝国议会。驻军教堂是普鲁士国王弗里德里希·威廉一世(“士兵国王”)为军人修建的,也是为自己准备的墓地。教堂的塔尖没有十字架,只有普鲁士的雄鹰;教堂内没有圣人画像,只展示兵器、军号和普鲁士陆军各团的军旗。 仪式中演奏的音乐都是普鲁士和霍亨索伦皇室常用的曲子。流亡的老皇帝没有出席,但给他留了位置。兴登堡还举起元帅权杖向皇帝的空位子敬礼鞠躬。皇储、皇次子(埃特尔·弗雷德里希)、皇四子(奥古斯特·威廉)、皇五子(奥斯卡)都参加了典礼,接受兴登堡和希特勒的检阅。兴登堡还向普鲁士国王弗里德里希·威廉一世与弗里德里希大王的棺木敬献花圈,在演讲中也呼吁大家“回想起老普鲁士……愿这个光荣地方的古老精神,也鼓舞我们今天的人……”

就这样,希特勒对皇室和皇朝历史作了选择性的、实用主义的借用。但在《我的奋斗》里他清清楚楚地表达过对君主的态度:“他们[德国统治者们,以皇帝为首]如惊弓之鸟一般逃窜,看到红袖章就惊慌失措、溜之大吉,火速把帝王之戟换成散步手杖,系上资产阶级的领带,摇身一变成了爱好和平的市民!……这样的骑士只能丢掉王位,却没有本事挣得王冠。……大厦开始晃动的时候,他们就被吹走了。” 这应当更接近希特勒内心的真实想法。

纳粹理论家理夏德·瓦尔特·达雷

纳粹党的宣传机构有时也运用类似上面的说法来攻击和抹黑旧权威。这是纳粹党对贵族立场的一个矛盾之处,纳粹党既要借用贵族的力量,又以“社会主义工人党”和群众运动自居,敌视代表着封建社会等级制的贵族,主张建立民族内部人人平等的“民族共同体”。

曾任农业部长的纳粹理论家理夏德·瓦尔特·达雷(Richard Walther Darré,1895—1953)可能是党内最敌视贵族的人。他在1934年说:“这些人[流亡的君主]在人民最危急的时刻背弃了人民,我们为什么还要迎接他们回来?……我们农民对领导者只有一个要求,就是他们爱我们,好好地领导我们。” 达雷甚至主张,如果皇帝回来,要把他送上纳粹党的人民法庭。

纳粹党对君主制和高级贵族“怯懦”的批评虽然言辞激烈,但内容和广大(下级)贵族对君主制的批评差不多:威廉二世的临阵脱逃,意味着他已经没有资格当领袖。

霍亨索伦君主主义对纳粹的态度

如果说纳粹对君主主义的态度是利用和排斥,那么保皇派对纳粹的态度是什么呢?

在信奉君主主义的贵族当中,对纳粹党抱有幻想的大有人在。希特勒在《我的奋斗》里严厉批评过临阵脱逃的德国君主,但对未来的德国国家形态究竟是什么样,却表达得模棱两可,说这不是“一个具有根本性意义的问题”,需要“相机而动”。 在1934年正式查禁君主主义组织之前,纳粹党高层虽然有达雷那样明确敌视贵族和君主制的人(并且达雷很快就失势),但还是对君主复辟的问题很暧昧。这就足够吸引很多有君主主义思想的贵族投到纳粹门下。

有的贵族幼稚地相信纳粹也是君主主义运动。舒伦堡伯爵在1929年说:“我觉得目前国家社会主义运动是通往君主制的唯一道路。”1933年,已经入党的舒伦堡居然还说:“希特勒是君主制的关键所在,这毋庸置疑。” 1933年秋季,退役陆军中将奥古斯特·冯·克拉蒙(August von Cramon,1861—1940)等人向兴登堡请愿,说1934年1月27日是威廉二世的七十五岁生日,给皇帝最好的生日礼物莫过于帮助他在那一天重新登基。克拉蒙说,纳粹思想和君主主义是相符合的,“元首思想”必然引向不死的元首,也就是世袭君主制,“希特勒自己就是君主主义者”。兴登堡和他身边的人显然比克拉蒙更懂得政治现实,告诫克拉蒙,复辟的时机尚不成熟。

也有的贵族心里敌视或厌恶纳粹,但幻想利用纳粹的力量复辟君主制。换句话说,这些贵族和魏玛共和国时期的很多保守派一样,高估了自己的能耐,相信可以让纳粹为己所用,自己可以把纳粹操控于股掌之间,如天主教贵族和中央党政治家弗朗茨·冯·巴本说,希特勒“是我们雇来的”。 更有不少贵族可以做到人格分裂,写信给流亡的老皇帝时落款“陛下最恭顺最忠诚的仆人”,给纳粹党领导和党卫军同志写信时落款“希特勒万岁!”

那么霍亨索伦家族自己对纳粹的态度是什么呢?对于这个话题,叙述最详细专著的作者居然就是霍亨索伦家族的人。普鲁士王子弗里德里希·威廉(1939—2015)是霍亨索伦族长路易斯·斐迪南(1907—1994)的儿子,也就是威廉二世的曾孙。他于1984年发表的历史学博士论文题为《霍亨索伦家族与国家社会主义》。大家可以想象,对于这个话题,他拥有得天独厚的研究条件,毕竟大量的文献资料就在他自己家里。不过历史学家马林诺夫斯基批评这篇论文,认为它对霍亨索伦家族与纳粹的关系作了粉饰,刻意对霍亨索伦家族的几位重要成员(皇储威廉、威廉二世流亡期间娶的第二任妻子赫米内、皇四子奥古斯特·威廉)积极支持纳粹的丑行避而不谈或者轻描淡写,而着重写霍亨索伦家族反纳粹的一面。马林诺夫斯基说,这是贵族“选择性记忆”艺术的表现。

在赫米内等人的牵线搭桥之下,流亡荷兰的威廉二世与纳粹有过一些接触。赫尔曼·戈林曾两次到多伦宫拜访皇帝。威廉二世嘲笑戈林的衣品和粗鲁的餐桌礼仪,但马林诺夫斯基认为这只是高高在上的皇帝对资产阶级的轻蔑,不能说明皇帝是反纳粹的。 威廉二世通过全权代表马格努斯·冯·莱韦措(Magnus von Levetzow,1871—1939,海军将领和警官)和“宫廷事务总管”利奥波德·冯·克莱斯特(Leopold von Kleist,1872—1946)与纳粹政权保持紧密的沟通。莱韦措还在皇帝的许可下成为纳粹党员和国会议员。在1932年之前,以皇帝为首的霍亨索伦家族实际上一直明确地把寻求与纳粹合作当作自己的主要战略。 皇室对纳粹抱有幻想,希望借助纳粹的帮助复辟,一直到这种希望破灭之后,霍亨索伦家族才与纳粹拉开了距离。1932年12月,皇帝与莱韦措绝交。

希特勒上台之后,皇帝通过官方代表多次向希特勒询问复辟的可能性。起初希特勒含糊其辞,说恢复君主制是可能的,不过只能恢复霍亨索伦皇朝,不能恢复其他邦君的地位;复辟的时间还不能确定,必须等战争打赢之后再说。再往后,希特勒的口气越来越强硬,对君主主义也越来越敌视。他说,德国的任务是消灭共产主义和犹太人,而无论是作为机构的君主制还是作为个人的皇储都不够坚强,没有能力完成这样的伟大任务。在1934年2月的最后一次会谈中,纳粹高官巴尔杜尔·冯·席拉赫和达雷干脆怒斥皇帝是懦夫。希特勒说自己的使命是惩罚11月罪人和重建国防军,这工作需要十二到十五年时间,请德国君主们不要再来烦他。

1934年1月27日是威廉二世的七十五岁生日,君主主义者在柏林举办庆祝活动,不料遭到身穿褐衫的冲锋队员打砸抢。希特勒趁机宣布禁止所有的君主主义组织。君主主义贵族们显然没想到党的拳头会打到自己身上来。即便他们胸前戴着党徽,也仍然遭到冲锋队暴徒的殴打。 身为柏林警察局长的莱韦措也没有办法阻止这些暴力活动。渐渐地,一些普鲁士保皇派走到了纳粹的对立面。

抵抗运动领导人之一卡尔·格德勒

在卡尔·格德勒(Carl Goerdeler,1884—1945)和施陶芬贝格伯爵领导的反纳粹密谋集团中就有一些君主主义者和普鲁士的遗老遗少。格德勒是反纳粹抵抗运动的主要领导人,按照计划,刺杀希特勒和政变成功之后,他将成为德国总理。他本人是君主主义者。1940—1941年冬季,格德勒花了很多时间与同谋者(路德维希·贝克大将等)讨论,一旦政变成功,霍亨索伦家族的哪一位成员应当成为皇帝。格德勒反对迎接老皇帝威廉二世回来,觉得他不是合适的君主。格德勒还反对皇储威廉,因为他贪恋女色、嗜酒贪杯,是个不负责任的花花公子,并且公开支持纳粹。 他支持皇五子奥斯卡。另一种路线是推举皇储威廉的次子路易斯·斐迪南为皇帝 。

和布吕宁一样,格德勒主张的也是英国式的君主立宪政体,皇帝仅仅是象征意义上的国家元首,没有实权,“不是为了统治,而是为了守护宪法和代表国家”。

密谋分子甚至准备好了复辟的宣言。然而1944年“7月20日事变”中,施陶芬贝格刺杀希特勒失败,密谋集团几乎被一网打尽。皇孙路易斯·斐迪南早在30年代就与反纳粹密谋集团有联系,遭到盖世太保逮捕和审讯

。普鲁士王室的全权代表库尔特·冯·普莱滕贝格男爵(Kurt Freiherr von

Plettenberg,1891—1945)是施陶芬贝格等人的好友和密谋集团内层圈子成员,他被盖世太保逮捕后,为了避免泄密和保护同志,在提审过程中一拳打倒警卫,跳窗自杀。看来君主主义者不乏有血性的斗士。

蓝白梦想:巴伐利亚君主主义

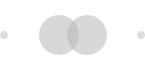

霍亨索伦皇朝复辟梦想的障碍,不仅有纳粹党、左翼和霍亨索伦君主主义者自己,还有德国其他地方性的君主主义思潮,其中最强势的要数巴伐利亚王室维特斯巴赫家族的拥护者。

维特斯巴赫家族的纹章

他们强大到足以让普鲁士君主主义者担忧的程度。皇帝逃往荷兰之后,普鲁士王储身边的谋士惊慌失措地注意到,巴伐利亚有人公开宣称:“维特斯巴赫家族应当接过帝国的战旗!” 巴伐利亚王储鲁普雷希特(Rupprecht Kronprinz von Bayern,1869—1955)说,鲁登道夫在1921年12月向他表示:“现在是决定大局的时刻,我身后有一支特别强大的力量。不管是霍亨索伦,还是维特斯巴赫,谁伸手,这支力量就是谁的。”

巴伐利亚的鲁普雷希特王储

鲁登道夫如果真的这么说过,那么他相当看好维特斯巴赫家族。也难怪。与普鲁士霍亨索伦君主主义的混乱和内部争吵形成鲜明对比的是,巴伐利亚有着相当强劲有力的君主主义。首先,霍亨索伦君主主义者吃不准应当支持哪一位王子复辟,而巴伐利亚君主主义者拥有一个毫无争议的核心人物和王位觊觎者:鲁普雷希特王储。他享有相当好的声誉和威望,在第一次世界大战期间担任过集团军群一级的司令官,获得陆军元帅军衔。他是一战期间德军最优秀的将领之一,并且可能是诸多凭借自己的高贵出身而获得高级军职的王室成员当中唯一称职的军人。 普鲁士王储威廉也担任过集团军群司令,但他没有军事才干,是个空架子,主要依赖身边的参谋军官。

巴伐利亚王室的名声没有像霍亨索伦家族那样被搞得很臭,还得到相当多民众的爱戴和怀念。并且,巴伐利亚末代国王路德维希三世(1845—1921)在1918年11月12日的《阿尼夫宣言》并不是退位宣言,而是解除文武官员和士兵对他的效忠义务。从技术上讲,他和他的儿子鲁普雷希特都没有放弃王位。

巴伐利亚国王的纹章

巴伐利亚有一个组织严密而高效的君主主义组织:1921年建立的“巴伐利亚家乡与国王联盟”。它在民众当中有不错的群众基础,与政界也有很好的人脉纽带。到1926年底,“巴伐利亚家乡与国王联盟”有1330个分支,会员共65000人。

“巴伐利亚家乡与国王联盟”还有一位优秀的领导者。埃尔维因·冯·阿雷廷男爵(Erwein Frhr. v. Aretin,1887—1952)是个奇人,虽然衔级不高,也不富裕,但在巴伐利亚贵族当中威望很高。并且在德国贵族当中,他的人生经历也很不寻常。他曾在莱比锡、慕尼黑和哥廷根深造,攻读数学、天文学和艺术史,曾在维也纳天文台工作,后成为记者。他因为心脏不太好,所以远离德国贵族最常见的职业——从军。而他对普鲁士贵族的军事色彩和军国主义也经常发出尖刻的挖苦。他在1924年的著作《巴伐利亚问题》中主张,应当建立一个新的巴伐利亚王国,取代之前的奥地利帝国,成为“德意志人民的东方堡垒”,以免“巴尔干-犹太人的精神毒害健康的德意志身体” 。这种种族主义和反犹主义思想,在当时的保守派当中是很常见的。

普鲁士的君主主义往往耽于清谈,大家都不是真诚地希望老皇帝回来。而阿雷廷对自己的君主主义使命非常认真,投入了很大精力。1926年,他报告称,“在城市居民当中的宣传鼓动工作进展不好,”但在乡村取得了很大进步。他从一些大地主及其社团那里获得资金来从事君主主义宣传工作。也有一些贵族慷慨地把自己的宫殿和庄园拿出来供“巴伐利亚家乡与国王联盟”使用。1929年,阿雷廷“无比恭顺地”向鲁普雷希特王储汇报:“虽然还有很多不足,但今天的‘巴伐利亚家乡与国王联盟’是殿下能够运用的最巩固的组织。它当然需要改进和新生力量。但它随时可供调遣,并且有发展前途。……德国其他没有一个邦拥有能与之相提并论的组织。”

“巴伐利亚家乡与国王联盟”在宣传工作上相当前卫,不像某些贵族那样守旧,而是乐于接受和运用新技术。它有自己的报纸,有传单,有幻灯片,有自己的车队可以送人到各地去搞宣传活动和讲座。鲁普雷希特王储还打算拍一部宣传电影,并亲自编剧。他的设想是拍一部讲巴伐利亚国王路德维希一世(1786—1868)的故事片,把他描绘成反抗拿破仑的德意志民族解放战争的英雄。因为一般来讲,最受媒体和文艺界关注的德国英雄人物都是普鲁士人,比如弗里德里希大王和俾斯麦。鲁普雷希特希望让公众更多了解巴伐利亚的英雄。阿雷廷也希望这部电影能克服北德人对巴伐利亚的偏见,并提升巴伐利亚君主主义的声望。

拍摄电影宣传片的计划一方面展现出巴伐利亚君主主义者和贵族的思维前卫,但另一方面则证明他们还不够前卫。毕竟与同一时期纳粹党的宣传工作,以及莱尼·里芬斯塔尔(Leni Riefenstahl)短短几年后为纳粹拍摄的的宣传电影《意志的胜利》《奥林匹亚》等相比,巴伐利亚贵族遗老遗少的宣传电影还是太稚嫩了些。

巴伐利亚君主主义者也考虑过和纳粹合作的可能性。1933年2月,也就是希特勒刚上台不久,巴伐利亚君主主义者计划发动政变,此时部分人对纳粹党还没有死心。他们相信:“巴伐利亚若是建成君主国,就会让现政府瘫痪,阻止法西斯主义在德国蔓延。而国家社会主义当中真正好的部分、所有人都能赞成的部分,可以留下来。” 不过在鲁普雷希特王储的亲信圈子里,反纳粹人士占多数。他们在1933年2月筹划的政变的宗旨就是“反抗纳粹独裁”。 阿雷廷男爵1933年被盖世太保审讯期间说:“信奉希特勒的人,只要还有正常人类的理智,就不可能忠于皇帝。” 所以总的来讲,巴伐利亚君主主义对纳粹持敌视态度。这和上文讲到的普鲁士君主主义希望利用纳粹来达到自己目的,是迥然不同的路线。政变计划甚至得到了巴伐利亚社会民主党的支持,但因为兴登堡总统和国防军的反对,最后仍然没有实现。

“巴伐利亚家乡与国王联盟”于1934年被纳粹党禁止,其部分成员后来与好几个反纳粹的抵抗组织有联系。法学博士和律师阿道夫·冯·哈尼尔男爵(Adolf Freiherr von Harnier,1903—1945)和威廉·索伊特·冯·勒岑(1901—1982)领导的抵抗运动“哈尼尔集团”从1933年开始积极反对纳粹,散播传单,主张维特斯巴赫家族重登王位,反对霍亨索伦家族复辟,并要求改善劳工阶层的福利。盖世太保的奸细渗透进了哈尼尔集团,并于1939年将其镇压。哈尼尔病死在狱中。

1939年11月,木匠约翰·格奥尔格·埃尔泽(Johann Georg Elser,1903—1945)单枪匹马刺杀希特勒,事败被捕。戈培尔在日记里写,此次暗杀“可能是巴伐利亚君主主义者做的”。 埃尔泽和巴伐利亚君主主义没有关系,但戈培尔会这么想,显然纳粹对巴伐利亚君主主义已经非常敌视。

鲁普雷希特王储本人一直与各个极右派系保持距离。希特勒曾试图拉拢他,并承诺帮助他复辟。 但在希特勒的啤酒馆政变期间,鲁普雷希特劝说当时巴伐利亚的实权人物古斯塔夫·冯·卡尔(Gustav von Kahr,1862—1934)不要支持希特勒。 希特勒曾在私下里表示讨厌鲁普雷希特 ,而鲁普雷希特于1934年在伦敦与英王乔治五世一起用午餐时说希特勒是疯子。

1939年,鲁普雷希特王储与纳粹的关系严重恶化,他不得不逃往意大利,接受意大利国王的庇护。他和家人都被禁止返回德国。王储的妻儿在匈牙利避难,1944年10月德军占领匈牙利之后,这些王室妇孺被逮捕并投入集中营,1945年被美军解放。

在二战期间,鲁普雷希特王储仍然梦想恢复巴伐利亚君主制,也许让巴伐利亚与奥地利合并,成为一个独立的南德意志国家。在1943年的一份备忘录里,他表示相信德国在战争中必败无疑,希望能保护德国人民逃避毁灭。他甚至说,自己可以当德意志皇帝,因为历史上维特斯巴赫家族曾有两人当过神圣罗马皇帝。

其他的地方性君主主义潮流

除了巴伐利亚之外,汉诺威也有相当强势的君主主义思想,主张恢复韦尔夫家族的统治。1866年的普奥战争中,汉诺威王国站在奥地利那边,曾经在一次战役中打败过普军,但毕竟寡不敌众。奥地利战败,汉诺威被普鲁士吞并,成了普鲁士王国的一个省。原先统治汉诺威的韦尔夫王室被推翻,流亡奥地利。1867年,汉诺威保王党人组建了“德意志-汉诺威党”(Deutsch-Hannoversche Partei),要求恢复韦尔夫王室的统治。 1918年11月革命之后,“德意志-汉诺威党”要求在魏玛共和国框架内建立一个汉诺威国家,但为此举行的公投没有达到法定人数。1925年,鼓吹韦尔夫君主主义的德国贵族协会(DAG)汉诺威分支还因此与德国贵族协会柏林总部发生了冲突。由此可见,君主主义不但不能把贵族团结起来,反而让他们更加分裂。韦尔夫君主主义和巴伐利亚君主主义一样,有反普鲁士的成分。毕竟这两个地区都曾站在普鲁士的对立面。

德国西南部的部分天主教贵族还对哈布斯堡家族抱有憧憬,甚至相信古老的神圣罗马帝国才是正统,哈布斯堡家族是理所当然的德意志领导者,而霍亨索伦家族只不过是篡位者。修道院长奥古斯提努斯·冯·加仑(Augustinus von Galen,1870—1949) 在1926年表示:“霍亨索伦家族的帝国与老帝国没有一丝一毫关系,所以根本不是老帝国的合法继承者。从这个角度看,他们绝不应当是未来皇冠的主张者。”德国西南部的有些贵族,尤其是诸侯,对神圣罗马帝国的思想还坚守不放,不喜欢普鲁士和霍亨索伦家族,对哈布斯堡家族亲近,同时又笃信天主教,与奥地利教会有紧密联系,所以支持哈布斯堡家族统治德国的贵族大有人在。不过,哈布斯堡君主主义在德国同样主要是一种模糊而暧昧的思想,没有实际的行动。何况,这比霍亨索伦君主主义更不切实际。

阿提拉·冯·奈佩格伯爵(Attila Graf v. Neipperg)向一位巴伐利亚贵族解释说,巴伐利亚贵族忠于维特斯巴赫家族,但西南部的贵族对本地的统治王朝符腾堡王室和巴登统治者策林根家族没有好感。因为这两个统治家族是在拿破仑扶持下得到提升的,许多原本直属于神圣罗马帝国的陪臣诸侯的地位与符腾堡和巴登(至少在理论上)是平起平坐的,如今却不得不臣服于他们,非常不服。相应地,尤其是符腾堡王室对曾经与自己平等的陪臣诸侯非常敌视,对其加以各种限制和约束。 很多贵族对这些君主颇为怨恨。所以没有出现符腾堡君主主义。

后继无人

魏玛共和国和第三帝国时期的君主主义除了地区性的差别和互相抵触之外,还有一个严重问题是后继无人。即便在年轻的贵族和右派当中,也越来越少有人对复辟君主制感兴趣。贵族和大资产阶级的精英社团绅士俱乐部(Deutscher Herrenklub)在1928年的调查表明,年轻一代的右派虽然坚决反对共和国体制和议会民主,但与一战之前的世界没有什么联系,对那个旧时代没有多少怀旧与憧憬,所以很难把这些人引导到君主主义道路上去。克莱斯特-施门金于1932年在易北河以东地区做的调查得出的结论也是这样。

就连对君主主义最热心的巴伐利亚贵族,也是青黄不接。虽然老一代信奉君主主义的巴伐利亚贵族非常努力地向年轻人灌输君主主义思想,但德国贵族协会的巴伐利亚分支承认,在年轻一代贵族当中“没有正统主义和君主主义思想”。 年轻贵族虽然坚定反对魏玛“体制”,但他们“拒绝毫无意志力地盲从长辈的信念”。1928年的一份报告担忧地指出,很多年轻巴伐利亚贵族公开表态:“我们对君主制没有感觉。”

1945年之后的君主主义

普鲁士,霍亨索伦

经历了纳粹时代的压抑之后,50年代的西德出现了很多关于君主制的讨论。西德公民一度有三分之一希望建立某种形式的君主制。 有犹太血统的历史学家和哲学家汉斯-约阿希姆·舍普斯(Hans-Joachim Schoeps,1909—1980) 主张重建普鲁士国家并请霍亨索伦家族回国复辟。他还打算组建“君主制人民联盟”,但计划被媒体揭露之后就没有实现。

有人希望在西德《联邦基本法》的框架下恢复君主制,比如让世袭君主来代替本身也主要是吉祥物而没有实权的联邦总统。不过《联邦基本法》规定国体是共和国,不可改变,除非修宪。

“正直君主主义者联盟”(Bund Aufrechter Monarchisten)是“正直者联盟”在西德的后继组织,不过这个新的联盟表示认可自由民主的政治制度和联邦制政体,只是希望由霍亨索伦家族的人来当主要是象征性的皇帝,取代联邦总统。2014年,该联盟自行解散。

1969年的联邦总统大选期间,杂志Quick和《图片报》(Bild)做的读者调查显示,大部分受访者认为,霍亨索伦家族当时的族长路易斯·斐迪南王子是合适的总统人选。

但从60年代开始,君主主义的影响力在西德变得越来越弱,主要原因是西德的“经济奇迹”使得它成为一个富强的民主国家;受到1918年事件影响很大的那几代人渐行渐远;新一代年轻人对君主制的往昔既不了解,也不熟悉。所以君主主义丧失了绝大部分的延续性。

21世纪的德国还有不少形形色色的君主主义组织,其中最有影响力的两个是“传统与生活”和“君主制之友公民联合会”(Bürgervereinigung der Monarchiefreunde)。这两个组织的宗旨都是建立霍亨索伦家族为首的议会制君主立宪国家。“传统与生活”坚决主张通过和平手段争取大多数公民的支持,就像1989年东西两德和平统一一样。它的口号是“我们为民主加冕!”,并主张在全国层面上实施君主制,但各州公民可自行决定施行君主制或共和制。

巴伐利亚,维特斯巴赫

二战结束之后,巴伐利亚在美军占领区内。1945年9月,艾森豪威尔亲自安排飞机将鲁普雷希特王储送回慕尼黑。他继续宣传君主制思想,美国人不支持他,但对他颇为礼遇。

1952年,维特斯巴赫家族的遗老遗少重建了“巴伐利亚家乡与国王联盟”,但美军立刻查禁了该组织。鲁普雷希特王储提出,在第二帝国时代就有一些地方政府是共和性质的,比如汉堡和不来梅政府,那么在西德的联邦体制之下,也应当允许某些地方政府是君主制的。比如,在巴伐利亚建立服从联邦中央的君主制政府,让州总理担当实际掌权的政府首脑,让世袭君主(也就是维特斯巴赫家族的人)担当代表性质的国家元首。此时冷战已经开始,在严酷的大环境下,这个提议不可能得到响应。以美国为首的西方阵营和美国支持的西德政府当然对这不会感兴趣。

1954年9月,巴伐利亚地方议会的193名议员中有70人宣称自己是君主主义者。

1955年鲁普雷希特王储去世之后,显然大部分巴伐利亚人接受了新体制。不过巴伐利亚人对维特斯巴赫家族的传统仍然很有好感。1967年,“巴伐利亚家乡与国王联盟”重建,不过更名为“巴伐利亚联盟”(Bayernbund)。今天的“巴伐利亚联盟”已经放弃了君主主义主张,新的宗旨是保护巴伐利亚独特的文化和生活方式、增强人民对历史的认识、保护西方基督教传统,以及保护巴伐利亚的各种方言。

除了“巴伐利亚联盟”之外,还有1945年组建的君主主义组织“巴伐利亚家乡与国王党”,注意它与“巴伐利亚家乡与国王联盟”没有关系。“巴伐利亚家乡与国王党”于1946年被美军禁止,1950年重建,但很快就在政坛失败。

泽霍费尔总理从前任手中接过君主主义的奖章

代表巴伐利亚党(Bayernpartei)的联邦议会议员安东·贝索尔德(Anton Besold,1904—1991)和欧根·厄廷根-瓦勒施泰因侯爵(Eugen Fürst zu Oettingen-Wallerstein,1885—1969)都在1951年底表示过支持君主制。1988年,巴伐利亚党的青年组织“青年巴伐利亚联盟”(Jungbayernbund)要求在巴伐利亚实施君主立宪制。不过巴伐利亚党作为一个正式政党,本身与这些呼吁保持距离。巴伐利亚的主要政党基督教社会联盟(CSU)在1945和1949年间也有君主主义色彩,今天基督教社会联盟还与一些君主主义组织有联系。比如,雷根斯堡的君主主义组织成员几乎全都是基督教社会联盟的政治家,2010年的时候还包括巴伐利亚州总理和基督教社会联盟主席霍斯特·泽霍费尔(Horst Seehofer,1949— ) 。

汉诺威,韦尔夫

从“德意志-汉诺威党”(Deutsch-Hannoversche Partei)发展出来的“德意志党”(Deutsche Partei)在1952年的党章里有明确的君主主义色彩。他们认为国家元首应当是超越和独立于各种政党的。连续担任多个部长级职务的“德意志党”政治家汉斯-约阿希姆·冯·梅尔卡茨(Hans-Joachim von Merkatz,1905—1982)于1951年10月在联邦议会公开主张恢复君主制。 1952年组建的“韦尔夫联盟”(Welfenbund)在1992年有约300名成员。

1914年,欧洲大部分主要国家都还是君主国,而到了1918年底,包括俄罗斯皇帝、德皇、奥匈皇帝和德国二十几个邦君在内的许多王冠已经落地。复辟帝制或许是痴心妄想,并且德意志君主主义者曾经误入与纳粹恶魔合作的歧途,不过说到底,君主主义最凶残的敌人仍然是纳粹。出人意料的是,君主主义一直存活到21世纪初的德奥,尽管它存在的形式已经与威廉二世和鲁布莱希特王储所认识的模样大不相同。今天的德国贵族是民主社会的一份子,而君主主义在思想自由、结社自由、言论自由的社会里有自己栖息的空间。

2011年8月27日,霍亨索伦家族的现任族长,普鲁士王子格奥尔格·弗里德里希(1976— )与伊森堡侯爵小姐索菲·约翰娜·玛丽亚在波茨坦的大婚典礼吸引了德国媒体和民众的热情关注。1972年慕尼黑奥运会期间德国女子希尔维亚·索梅尔拉特邂逅瑞典王储,后成为瑞典王后的,对很多德国人来说是美妙的传奇。而与德国有着血缘关系的英国女王伊丽莎白二世多次访问德国,都引起民众的关注。学者赫尔弗里德·明克勒哀叹联邦德国没有自己的神话,身为民主共和国的德国与英国、丹麦、瑞典等君主国相比,有时的确缺少那么一点光辉,也少了很多让人津津乐道的话题。

未经允许不得转载:测试博客 » 一战结束之日,这顶德国王冠从此无处安放

测试博客

测试博客 巴高达运动:促成罗马帝国灭亡的基层社会变

巴高达运动:促成罗马帝国灭亡的基层社会变 独木难支:二战中的日本神鹰号护航母舰

独木难支:二战中的日本神鹰号护航母舰 卡特万战役:西辽崛起与塞尔柱帝国的灾难性

卡特万战役:西辽崛起与塞尔柱帝国的灾难性 短命的先驱:二战中的英军大胆号护航母舰

短命的先驱:二战中的英军大胆号护航母舰 有人竟愿意花钱请人来痛扁自己

有人竟愿意花钱请人来痛扁自己 神奇的魔法木制酒店,童话森林里的城堡

神奇的魔法木制酒店,童话森林里的城堡 超现实画作:比相机拍摄更真实的纽约地铁

超现实画作:比相机拍摄更真实的纽约地铁 这是一个读写障碍的人画出的明星肖像,你有

这是一个读写障碍的人画出的明星肖像,你有