斯大林格勒幸存者回忆录:102高地和火车站的血腥战斗(上)

冷炮历史2021-12-27 06:58

本文由公众号“尼伯龙根工厂”授权发布

打开网易新闻 查看更多图片

约瑟夫·格伯利尔希(Josef Goblirsch)1921年出生在德国的波默瓦尔德(Böhmerwald),1940年自愿参军,先后参加过法国战役和苏德战争,成为了一名炮兵军士。1942年9月,身为预备役军官的他被派往顿河前线,加入国防军第100猎兵师第54猎兵团。

1942年9月13日,第100猎兵师开始从顿河前线撤出,为从东边进攻斯大林格勒进行准备。早在8月28日,第6集团军的部队就已经突入了斯大林格勒北部市区,并在次日推进到伏尔加河。营部连长赫伯特·毛尔中尉(Herbert Maul)调任团部副官,营部连和骑兵排由我接手。营部连里有团属兽医队,兽医主任汉特尔博士(Dr Hantel)用他的马和当地人换了一头骆驼,骆驼拖着汉特尔博士的小马车走来走去,看上去可真滑稽,这货好玩又不挑食,给它喂点地上的干草就可以了。从顿河前线开拔之后,头一天我们先到了通往东边的公路那里,说是公路,其实只是条砂石路而已,它在卡尔梅克草原之上向前延伸,一直延伸到顿河大河曲那边。草原上强烈的阳光让我们汗流如注,尘土糊在脸上,一个个如同戴了灰面具,鼻孔、眼睛和嘴巴那里看起来就像黑窟窿。马身上,还有马车上面也都沾满了尘土。

在苏联南部,骆驼并不少见。

连食物里都全是沙子,真牙碜啊!太阳快落山吧,好让我们凉快一会儿……好容易熬到天黑,头顶上又没完没了地飞过Ju 52运输机,往东飞的是要去卸货,往西飞的是在拉走伤员,它们飞得很低很低,离我们的纵队头顶似乎只有几米远,这是为了躲避那些四处逡巡的IL 2攻击机。而且,我们的纵队里有好几驾双联高射机枪马车,可以为它们提供掩护。

这天晚上,我们在公路一侧安营扎寨,没一会儿,帐篷就搭好了,只留两个人放哨就行,其他人都可以安心入睡。白天太热,大家都脱得只剩下一条泳裤,入夜后又冷得不行,就又都把衣服穿了回去。很快,帐篷里也冷得快没法呆了,毯子基本屁用没有,露在毯子外的脚丫子冻得冰凉,这时候又是多么盼望炎热的白天啊!早上起来一看,帐篷里面都挂满了霜,晚上呼吸的那点热乎气全给冻在上头了。想喝口热茶吧,水壶里面的茶早就变成了冰镇饮料,好在只要到炊事车那里,就一定能喝到点热乎的,那里煮的热咖啡寡淡如水,但总比没有强。我们的那些“四条腿的战友”垂着脑袋,站在那里一声不吭,鼻子上和睫毛上也全都挂了霜。虽然入睡之前,我们也在马身上盖了毯子,但冻了一宿也够它们受的。马的关节都已经冻僵了,要晒上好一会儿太阳才能让它们活动,否则就会拉伤肌肉。

与骆驼相比,军马要显得娇贵许多。

东边玫瑰色的朝霞当中腾起一股黑烟,蘑菇状的烟柱顶着一个白帽,窜起老高,这是伏尔加河港口那边的炼油厂着火了。我领着骑兵排打头,后面跟着营部连,从顿河上的工兵桥安全通过。顿河是一条从北向南流淌的大河,更类似于亚洲河流,西岸陡峭,东岸平坦,东岸的草原上有我们第二天的宿营地。

这天晚上,苏军的夜航轰炸机又嗡嗡了一宿,时不时地还丢下一枚炸弹。它们似乎想要摧毁顿河上的桥梁,这些陈旧的轻型双翼机在投弹之前会先关掉引擎,减慢速度,然后再由飞行员徒手把炸弹丢下去。团乐队指挥福林(Fülling)的帐篷不幸中招,飞溅的弹片撕裂了帐篷布,把帐篷支架还给削掉了一节,福林也被拍在帐篷下面,他骂骂咧咧地挣扎出来,马上动手开始挖坑,想要躺在里面躲避炸弹,结果一直到早上要开拔的时候才刚好挖完,这也就意味着福林一宿没睡。那些睡饱了的战友们纷纷过来拿福林开涮,他都要气炸了。

德军迷彩防雨布用途很多,将几块防雨布连接在一起,配上简单的支撑和固定结构,就能搭出大小不一的帐篷来。

我手里拿着斯大林格勒的地图,地图被横线和竖线分隔成一个个方块,方块里标记着数字,这是给轰炸机预留的坐标信息。我告诉连里的战友,再走上一天,我们就能够到达城市南端的团集结场。我们暂时还没有进攻任务,在把马安顿好之后,大家都冷的不行,都把桌子椅子搬到外面,一个个蜷缩在那里不敢进屋——那些土坯房里面到处都是虱子和臭虫,跳蚤会钻到衣服的缝隙里,很难对付,被它们咬了,搞不好就会患上斑疹伤寒和“战壕热”(急性传染病,患者会突然发热,伴有疼痛和皮疹症状,搞不好还会反复)。

在去领取命令的时候,我认识了第369克罗地亚团团长帕维奇上校(Pavicic),还有他们团的其他几位领导。第二天,我们奉命向往北转移30公里,到伏尔加河西部靠近市中心的地方去。那里位于顿河与伏尔加河之间,地势要高一些,路上一直都能看见港口那里的黑烟,还能隐隐约约地听到前线交战的声音。翻过一道小丘之后,一大片低矮的房屋映入眼帘,其中点缀着一些高层建筑和大烟囱,再往后就是宽广的伏尔加河,河水在阳光照耀下泛着粼粼波光,河对面是雾气缭绕的平原。城市南部没有什么交战的迹象,市中心那边被黑烟笼罩着,一座庞大的谷仓穿透烟云傲然耸立。市区北部乌云密布,炼油厂燃烧的浓烟和炸弹激起的烟尘混合在一起,在乌云之下经久不散,那里的房屋都已经看不清了。乌云之上爆开了无数朵“小白花”,那是老毛子的高射炮在开火,只要有飞机经过,他们就会疯狂射击。

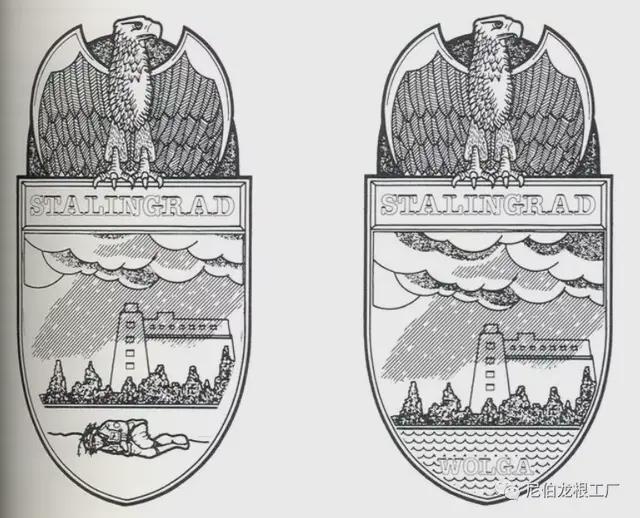

德国国防军第369加强猎兵团的克罗地亚志愿兵和特有徽章。这个克罗地亚团是第6集团军中唯一一支由外籍兵员组成的部队。该团编制上从属于第100猎兵师,1943年1月31日,第369猎兵团向苏军投降,当时尚余800余名官兵。

太阳刚落山的时候,我们到达了城市西部。借着熊熊燃烧的火光,还可以辨认出房屋的轮廓。天幕被一束束探照灯光柱照得透亮,德军的高射炮正在向苏军轰炸机开火,搞得满天都是飞舞的弹片。如果说德国空军统治着白昼的天空,那么夜幕降临之后,天空就是苏联空军的舞台。伏尔加河对岸的苏军探照灯一闪一闪,正在用闪光为他们的轰炸机指引目标。我们师占据了从市中心到北郊之间的一块区域,仗打得好像开了锅一样。我骑着马带领徒步人员从草原上往北前进,其间,我从马鞍上拍摄了这座南北长约60公里,西北宽约5公里的巨大工业城市,但也只能拍到西边一隅。营部连绕过了战况正酣的城市西部,到达城市东界,那边也有一望无际的住宅区。

我团在斯大林格勒接到的第一个任务是攻占102高地,或者叫马马耶夫岗(Mamayev-Kurgan,得名于金帐汗国的马麦汗),最高点以南有两座水塔,谁要是控制了这里,就意味着控制了整个斯大林格勒。9月14日,德军占领了102高地,但两天之后就又丢了,所以才要派我们去重新夺回。苏军战斗意志坚强,人多势众,我之前对此深有体会,这肯定是场硬仗。苏军对自己人同样冷酷无情,那些该冲不冲的人,还有重伤员经常会被原地“处理”。苏军的刺刀很少会用于近战,一般都是用来戳死伤员,自己人和德军一律戳死拉倒。落单的德军要是被他们逮到了,下场通常是一顿严刑拷打,然后一枪崩了。苏军会抢走一切他们认为有价值的东西,但凡是有字的,能穿的,一概都不放过。在把战俘押送到战俘营之后,那里的看守还会再“仔细搜查”一番,之后病死饿死都没人管。苏军动用飞机大炮往德军阵地大量抛撒传单,满地都是“缴枪不杀”、“优待俘虏”、“势如破竹”……傻逼才信。

102高地上的德军。

102高地另一个方向的视角。

如今,102高地(马马耶夫岗)已经成为了斯大林格勒战役的象征,高地上的“祖国母亲在召唤”巨像举世闻名。

后勤单位和马匹都安顿在古木拉克机场附近的沟谷里面,,战役后期,所有运输补给和疏散伤员的飞机都改到古木拉克起降,第6集团军的野战医院也迁移至此。在这之后,我们再也没有看见我们的马,后来大概都被野战厨房宰掉炖了,空运进来的仨瓜俩枣根本就不够这么多人分的。马就算活着,也就只有草原上的枯草可啃,打下那座谷仓才会有粮食吃。我在团部驻地附近找了几座还算像样的房子,全连的兄弟们都搬了进去,这样的话,传达命令就会迅速一些。苏军发现了我们的行迹,动用了河心岛上的喀秋莎火箭炮轰炸我们。屋子外面总是乌烟瘴气的,炮击停止之后,烟尘飘浮在上空,空气中弥漫着焦糊味和尸体腐烂的味道。

斯大林格勒南部的巨型谷仓,计划中的斯大林格勒战役盾章上就有这座谷仓的形象。

苏军把我们的房子当成了靶子轰,再结实,再整洁的建筑也经不住他们这么折腾,于是我们在背阴面又挖了个地堡,去他妈的喀秋莎吧,听见动静往地堡里一钻就拉倒了。喀秋莎动静大,但破片效果一般,火箭弹落地不爆炸的情况多得很。为了增加破片杀伤效果,苏联人在弹头位置又焊了根铁管,他们认为,这样的话,火箭弹在离地大约1米的高度就会爆炸,但却事与愿违。在火箭弹着地时,那根铁管反而起到了缓冲作用,使得冲击力减弱到不足以引爆雷管的程度。于是就出现了这么一副可笑的场面——哑弹支楞在地上,前面的铁管插入地面10-50cm不等,还在那儿颤颤巍巍的,这幅景象看多了也就没意思了了。虽然大家都麻木了,但被弹片打死的人可是天天都有,我们的两个医务兵到地堡外头做饭,结果就被弹片打中了,一死一重伤。

“进入斯大林格勒会有生命危险”

在通向古木拉克的大路之上,到处都有苏军留下的死人死马横躺竖卧。死人已经发胀,皮革做的腰带还紧紧勒在他们的肚子上。死马也膨胀得不忍直视,四脚朝天,散发着令人作呕的臭气。一到晚上,当地的老百姓就会从藏身之处悄悄爬到那里,借着忽明忽暗的火光,从已经被耗子啃得稀巴烂的死马上面切下肉来,然后又消失在废墟当中。这里的民居一般都没有地下室,他们藏在哪里呢?老毛子才懒得埋尸体呢,往弹坑里一推,或是塞进战壕里都算是厚道了。后来我们担心爆发传染病,就捏着鼻子把这些尸体全都拖回来埋了,和我们死去的战友埋在一起。德国人的坟上插一把上了刺刀的步枪,毛子兵的步枪被枪口朝下插在他们的坟上,枪托上顶着他们的钢盔,以示区分。

9月27日凌晨3点开始进行战斗准备,5点开始炮击,对方也以猛烈的炮火回应。喀秋莎火箭炮的一次齐射命中了德军藏身的谷地,造成两个猎兵连一共15人当场死亡,100多人受伤。我们连倒是基本安然无恙,只有人受了点轻伤。刚当兵的时候,要是有人悄无声息地倒下,我可能还会感伤一下,但现在不会了。

6点30分,全团出击,向正北的102高地进攻。开战之前,这里是登高望远的好去处,作为全市的制高点,这里的视野可以覆盖整个市区,以及伏尔加河河面。102高地上的土壤已经不知道被炮弹和炸弹来回翻耕过多少次,仿佛攥一把就可以捏出血来。我的营部连、无马可骑的骑兵排、还有无车可开的汽车排全都作为步兵投入战斗,“徒步骑兵排”被配属给了团里的21营。战斗十分残酷,德军死伤颇多,打了半天却只往前推进了200多米。上午9点,我们终于推进到了第一个目标地点,那是水塔前面100米处的一道壕沟,苏军的迫击炮弹不停地从头顶落下,就算得到了斯图卡和轰炸机的支援,也没有什么起色。13点,上级下令就地据守,对面的苏军步兵第269团不想让我们再前进一步。大家躲在弹坑中,趴在苏军放弃的战壕里包扎伤口,等待着夜幕降临。

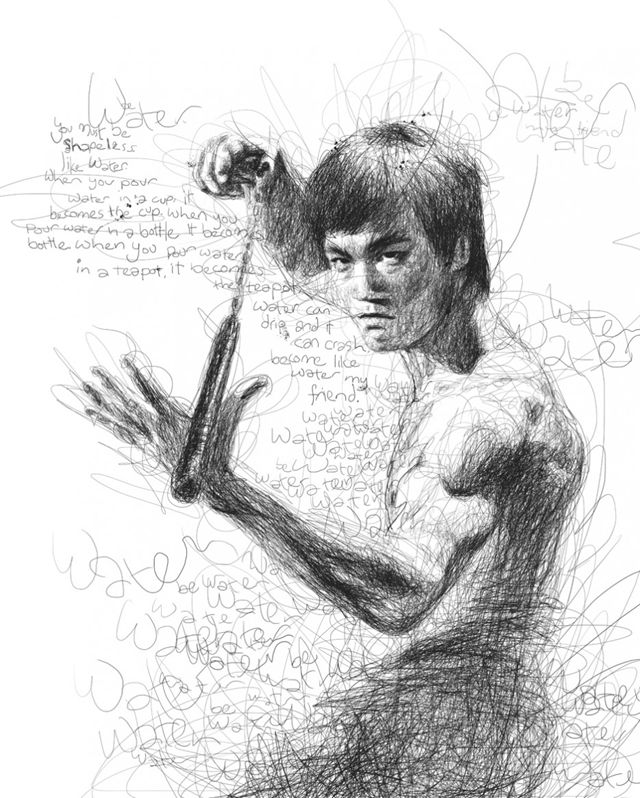

描绘斯大林格勒战斗场景的艺术画。

傍晚时候,我们差点就集体报销了。10架苏军轰炸机从东边飞来,准备轰炸我们的阵地。幸好德军战斗机及时赶到,转眼就击落了其中5架,其余的轰炸机挂着炸弹掉头逃跑,在伏尔加河那边消失不见,那些没敢把头抬过弹坑边缘观战的家伙们可是错过了一场好戏啊。我的连有不少兄弟死伤,医务兵操劳过度,快要累趴下了。开枪-跳跃-挖坑-扯开嗓子招呼战友-占领阵地-补充弹药-转移伤员-接上被打断的电话线-整点吃的-喝口茶-再打死几个前来反攻的老毛子,身心俱惫的一天,真充实啊。天黑之后,一个满编的猎兵连上来接替了我们,我们撤下去休息。汽车排还剩10个人,个个狼狈不堪,换句话说,那个排只剩下额定编制人数的30%。第二天,大家在古木拉克公路旁边的旧兵营里休息了一天。

次日早上6:30,空军对102高地面向伏尔加河一侧的斜坡进行了猛烈空袭,斯图卡嗷嗷叫着向下俯冲,He 111打开弹舱门,一个劲地往下倾泻炸弹。炮兵也没闲着,把102高地和高地以东的铁路调车场轰了个遍。几轮火箭弹齐过后,那边又传来了枪声和手榴弹爆炸的声音。在消耗了大量的弹药和人命之后,德军还是没能控制水塔和高地。又过了两天,连里来了一批补充兵,全是菜鸟,真是大不幸。102号高地和火车站北部的争夺战还在进行,愈演愈烈。克罗地亚团奋战整日,终于把德军战线推进到了高地东边的调车场那里。

第54猎兵团第1营被解散了,营部连成了空架子,汽车排还是只有10个人。第2营吸收了第1营的剩余人员,继续向火车站北部进攻,以此包围102高地上的苏军。9月28日,我们在燃烧的车厢当中向前进攻,一直打到俗称的“网球拍”——也就是工业区铁路环线那个位置。在炮兵和空军的支援下,我们沿着铁路线一个弹坑接着一个弹坑向前争夺着。为了减少不必要的伤亡,德军推进到北边的铁路桥那里就不再继续进攻,就地转入防御。这一天,德军又再次控制了102高地,部队之间重新建立了联系。

斯大林格勒“网球拍”是围绕拉祖尔化工厂修建的铁路专用线。

我和战友们在铁路北桥边,也就是“网球拍”手柄的位置挖好了散兵坑。尽管有炮火支援,第二天的进攻还是异常艰苦,前面就是拉祖尔化工厂,北边是铁路信号房,在这两个地方的废墟之中仍有苏军据守,上边要求我们换一种作战方式。

和命令一起送到的还有一份新的地图,地图上标注了苏军阵地的位置。我们的军需官汉斯·穆尔伯纳代理下士(Hans Moosburner)忙前跑后,想方设法喂饱兄弟们和马匹。他冒着炮轰从后方过来找我,和我说那些乘用马还算健康,就是太瘦了,燕麦快要吃没了。于是,我为他手写了一份证明,让他赶着小马车去新近攻下来的谷仓那里拉饲料。这份证明上有我的签名,万一落到苏军手里,他们搞不好会枪毙我,或者让我在西伯利亚蹲上20几年。

“网球拍”、拉祖尔化工厂、炼油厂和马马耶夫岗的相对位置。

我在2营这边的传令兵是弗朗茨·赖歇伯格下士(Franz Rechberger),他又为我带来了新任务——对目前主防线上营部连的猎兵单位调整部署,原地展开,进行正面防守。我右翼是库恩菲尔斯(Kühnfels)中尉的团属工兵连,他的阵地一直延伸到伏尔加河岸边。左翼是盖斯伯格中尉(Geisberg)的第4猎兵连,这个严重减员的连驻守在102高地的斜坡上。在主防线往后500米处的排水管道里面,隐蔽着第2营的营部,指挥所占据了300米长的管道,这条排水管道从北边的调车场地下穿过,一直通向伏尔加河,排水口冲着的对岸就是苏军阵地。在这臭气熏天,老鼠乱跑的管道当中,营部的人打上了隔板,装上了门,在里面过上了日子。按照他们的说法,“熏死总比冻死强,更比挨枪子儿不知道好到哪里去了。”为了防止苏军从排水管道出口那边摸进来,出口也被堵死了。

无论用什么炸,也炸不到下水道这里,呆在里面绝无性命之虞。但这里实在是太他妈臭了,耗子比人还多,炮弹落在近处爆炸了,闷响在密闭的管道内部回荡不绝,实在令人精神崩溃,让我在里面闷上一天,我都得发疯。毛子好像不知道什么叫“战斗间隙”,把各种口径的高爆弹没完没了地往我们这边砸。喀秋莎火箭炮弹如雨下,到了晚上,夜航轰炸机又会丢下各类破片弹、高爆弹和燃烧弹。电石灯只要一点亮就会冒出怪味,和下水道的恶臭融为一体,简直不要太销魂。如果我没记错,这个营的上尉营长和我一样,也是预备役军官,之前好像还是一个什么教授呢。

我自己的指挥所就好多了,位置离对面很近,是在停着一辆四轴柴油货运机车的铁轨下面挖出来的。两根枕木之间的距离正好方便下铲子,路基不是用砾石,而是用斯大林格勒这里就地取材的松土堆成的,非常好挖。头顶的机车虽然扛不住炮弹,子弹可绝对打不透它,它还能为我们挡挡外面的滚滚烟尘和雨水。这里的视野也非常好,周围看得很清楚,甚至可以一眼看到对面那边,通信也不受限制,两边的铁轨正好可以当枪架子用。松土之下的土基非常坚实,可以在上面掏出洞来,搁放武器和通讯器材,如果把洞挖大一点,挖到能把腿伸进去的大小,人就可以在里面伸伸懒腰。我们并没有挖茅坑,出去上厕所实在太危险了。想尿就直接尿到坑外,要是想拉屎,就拉到铲子上面,拉完一挥铲子把屎飞到外头,之后再用土把铲子擦擦就得了。

对于步兵而言,工兵铲是仅次于枪支的第二号重要装备。苏军的刺刀有些过长,并不太适合近战,而德式工兵铲尺寸刚好合适。除了用来砍人,工兵铲还可以发挥铲子原本的作用,挖散兵坑、掏洞都不在话下。工兵铲还可以当斧子使,用来砍树,劈柴生火,截取伪装材料,在村镇作战时劈开房屋的门窗,还可以在煎培根和鸡蛋的时候当烤盘用,充当地图板的支架也不错。当然,用来在光天化日之下丢屎和埋屎也很顺手。每次丢屎的时候都要看好,以免把屎不小心丢到旁边兄弟的坑里去。搬到这儿的第一天傍晚,我跑到附近轨道上的半拉槽车残骸那里解决个人问题,头顶上还有个铁皮顶篷呢。结果还没等解决完问题,苏军的迫击炮就响了起来,吓得我连裤子都顾不上提,一头扎进了指挥所,刚一进去,迫击炮弹就爆炸了,把那个铁皮顶篷给直接扬了。

丢屎神器工兵铲……

从机车的车轴之间往外看,我能很清楚地看到北边的铁路桥下的位置,还有更远处“网球拍”的铁轨,乃至拉祖尔厂里的苏军阵地。右边,也就是南边有一列被火烧得不成样子的货运列车,它所在的铁轨往北桥的方向是个下坡,在更往右的地方就是工兵连。这一片不光是视线好,还有利于狙击手打冷枪和机枪组转移阵地。在两边,我都可以密切注意前方,前边上坡10米处的调车场里有什么动静也是一清二楚。不过,我这里可看不见东边的102高地,也照顾不到防区之内的所有阵地,好在我还有野战电话,电话线直接布在地上,很容易被炮弹破片打断。

在离我两根枕木的地方,是传令兵和话务员的地盘,再往后是医务兵,他一共挖了两个坑,一个用来自己住,一个用来抢救伤员,医务兵再往后的位置是卡斯特纳军士长(Kastner)和他的传令兵。在那列烧毁的列车第一节和第二节车厢下面藏着我们的狙击手,他还有其他的几处战位。对于102高地和铁路这一片,乃至整个斯大林格勒北部战线而言,铁路北桥是最为重要的防御节点。在我指挥所往前40米的地方,从北边修过来的三股铁路会合成一股,然后再从北桥上通过。假如苏军占领了北桥,那么防线右边的基础将会动摇。这里的射界和视野都同样开阔,可以触及整个“网球拍”,伏尔加河岸边和102高地那边的德军阵地也会被看得一清二楚。苏军也清楚北桥的战略地位,经常会动用密集火力进行轰击,差不多每天都有苏军渗透过来。铁路上散落着乱七八糟的钢构件,到处都是航弹炸出的大坑,有的深达8米,什么车都过不来,所以苏军没办法动用坦克进攻。不过,这地方实在是太好藏了,满地都是瓦砾,渗透过来的苏军只要从一个隐蔽处转移到另一个隐蔽处就可以,天知道他们究竟在哪里。

重磅航弹炸出来的大坑。

苏军管德军的通用机枪叫“希特勒电锯”或者“电动步枪”,我们的机枪发挥了非常重要的作用,支撑侧翼的两挺机枪尤其重要,机枪阵地藏在桥墩之下,隐蔽得非常好,苏军突击队不惜一切代价想要搞掉这两挺机枪,在附近埋上地雷会安全很多。我天天都以近乎于咆哮的方式和上面要地雷,但上面真的就拿不出地雷来。有一天晚上,苏军弄来了一辆轻型坦克,一直开到信号房的废墟那里,这一切被哨兵看得一清二楚。那好像是个SU-76之类的东西(那时候并没有SU-76)。还是别用机枪扫了,我们推上去了一门轻型反坦克炮(原文为20mm反坦克炮,实际上可能是2cm Flak 38高射炮,3.7cm反坦克炮或者是2.8cm重型反坦克枪之类的玩意),一直推到桥灯刺眼光芒之外的阴影当中,然后等着天亮。天亮之后,我自告奋勇担任装填手,炮组向坦克发射了一发曳光弹,后坐力直接把我掀翻在铁路路基上面。又打了几炮之后,我们决定偃旗息鼓,推着反坦克炮往回跑。还没过去一分钟,一阵迫击炮弹就砸到了我们之前放炮的位置上面。硝烟散去之后,我们发现那辆坦克安然无恙。接下来好几天,还是只有苏军的曲射武器和步兵武器在攻击我们,那坦克就一直停在那里,不动弹,也不开火,它被我们打坏了吗?

第二天,赖歇伯格和团部传令兵搬来一挺又大又重的反坦克枪,口径是7.65mm,发射重型钢芯弹,谁也说不清这到底是个什么玩意儿。这东西需要射手站立操作,枪管上装有腿儿巨长的两脚架。在开火的时候,装填手需要扶住射手的肩膀来抵消后坐力。我端起枪,冲着那坦克打了好几下,肩膀都被枪托给怼青了,然而还是没有造成什么明显损伤。

一天傍晚,我接到了团部电话,现在有四名女线人,他们让我把其中的一位送去执行重要任务,要送到“能听清楚苏联人喊话的距离”。我说我这里本来就离苏军阵地太近了,我凭什么要信任那些就在几米开外,天天惦记干掉我的家伙们啊?团部说这是集团军司令部的意思,我必须亲自执行,确保成功。

“那我用不用把她的眼睛蒙上?”我说。

“不他妈用了!”那边回答。

第二天晚上,我正要再去把那位线人从两军之间的无人区接回来,一个电话打来,让我赶紧去营部。苏军的迫击炮今天简直是疯了,我顺着铁路往营部那边走,走几步就得扎进路基一侧的沟里,躲避炮轰。老兵都能从炮声中听出来炮弹是从哪儿过来的,究竟是想打自己,还是旁边的友邻,而且很少会出错。那些新兵蛋子,还有很少亲临前线的官老爷们都没有这样的本事,一听到炮响就顾头不顾腚地往沟里钻。

对于步兵而言,迫击炮比野战炮的威胁更大。

营部的哨兵站在水泥管道里,管道开口挂着充当门帘的防雨布,还有防止弹片溅入的保护结构,他对我说:“中尉先生,当心呐!这里头臭得和法国那边的窑子一个操行!”谁还不知道营部里面臭啊!我径直走了进去,向营长报到。在昏暗的电石灯光下,居然坐着一位漂亮的女士,穿着白色小貂,珠光宝气,还喷了香水。

天黑之后,我和这位女士一道出发了,我俩沿着路基旁边的水沟走着,她在前,我在后,不知为什么,我不由自主地拔出手枪,手指还总往扳机那里靠。我不禁浮想联翩,我究竟应该陪着团部那帮人继续玩下去,还是等炮声再一响,我就……谁都不能把我怎么样吧?……去他妈的还是别胡思乱想了。我们走到了我自己的指挥所那里,躲在暗处的连辎重队长突然喊了声:“报告!没有什么异常。”这一嗓子可是把那位女士给吓了一大跳。这下好了,营部,还有我的指挥所,人家可全知道了,指挥所上头还有个火车头,多他妈的显眼啊!

越过一片弹坑之后,我们终于进入了“能听清楚苏联人喊话的距离”。那位女士蹲在弹坑里,旁边好像还有几具半烂不烂的毛子尸体,把她送到地方,我就该回去了。苏军那边好像要和德军达成某种临时停火协议,这事情有点让我猝不及防。那么,万一这女的是双面间谍可怎么办?我忠诚的德军弟兄们呐,这么干弄不好会让大家全都赔上性命的!第二天,我又送过去一个女线人,结果那边的炮火还更加猛烈了,连营部的入口都被炮弹掀起的砖头瓦砾给堵死了。这里有根电话线杆,苏军很有可能拿它充当坐标,最后也给炸断了。电话线杆倒掉之后,操蛋事情还是没有结束,她们真还就把我们全卖了!

未完待续……

未经允许不得转载:测试博客 » 斯大林格勒幸存者回忆录:102高地和火车站的血腥战斗

测试博客

测试博客 巴高达运动:促成罗马帝国灭亡的基层社会变

巴高达运动:促成罗马帝国灭亡的基层社会变 独木难支:二战中的日本神鹰号护航母舰

独木难支:二战中的日本神鹰号护航母舰 卡特万战役:西辽崛起与塞尔柱帝国的灾难性

卡特万战役:西辽崛起与塞尔柱帝国的灾难性 短命的先驱:二战中的英军大胆号护航母舰

短命的先驱:二战中的英军大胆号护航母舰 有人竟愿意花钱请人来痛扁自己

有人竟愿意花钱请人来痛扁自己 神奇的魔法木制酒店,童话森林里的城堡

神奇的魔法木制酒店,童话森林里的城堡 超现实画作:比相机拍摄更真实的纽约地铁

超现实画作:比相机拍摄更真实的纽约地铁 这是一个读写障碍的人画出的明星肖像,你有

这是一个读写障碍的人画出的明星肖像,你有