少年库尔特的奇幻漂流:一个德国“娃娃兵”的离谱遭遇

库尔特·斯泰因格尔幼时和父亲、妹妹合影。

库尔特·斯泰因格尔(Kurt Steininger),1930年生人。1945年4月1日,第三帝国已经处于崩溃的边缘,纳粹当局还在疯狂搜刮人力填补防线,就连14岁的斯泰因格尔也被征召进了部队,成为了一名国防军士兵……

1945年4月1日这一天,我的生活被完全打乱了,我接到了通知,上面写着我需要去参加军事训练,这意味着,年仅14岁的我即将成为一名军人,确切点说,娃娃兵。在学会使用火箭筒和步枪之后,我被编入了“战车噩梦”反坦克小组,我的噩梦也随之降临。

如今的库尔特·斯泰因格尔。

4月末的时候,我的部队被调往施特拉尔松德(Stralsund)执行防守任务,大家徒步行军,夜幕降临之后在一处高射炮兵军营过夜。第二天早晨,一共有35名士兵被派往位于拉姆宾村(Rambin)的哨戒阵地,其中就包括我和我的两名同乡。我们是幸运的,那些留在军营里的人后来都去了别的地方,好像也都死了。

反坦克小组的6个人带着一支“战车噩梦”火箭筒,向村子的方向赶去,我骑着自行车,自行车上还挂着两支“铁拳”。到了村子之后,我们挖好了战壕,呆在里面等着苏军出现。

战争后期的人民冲锋队反坦克单位。

战争末期的一队年轻士兵,当时无论是德国还是苏联,人力资源都已经濒临枯竭。

一些老兵向我们这里跑来,一边跑一边喊:“快他妈跑啊!不跑就没命了!老毛子来了!“

我回答:“我不跑,我要见证最终的胜利!”

这时候,格雷夫瓦尔德(Greifswald)已经宣布放弃抵抗,那边的每个人都在逃命,先前从波美拉尼亚逃难过来的难民还得继续逃跑,满街都是背着大包小包行李的人。我们撤离了阵地,在一所学校前面稍作休息,这时候苏军已经来了,他们发现公路上有德军设置的障碍物,于是就从田野上推了过来。

我回去骑上自行车,尽量与苏军拉开距离,苏军坦克已经开到了村口那里。他们威胁村子里的守军放下武器,只要胆敢开上一枪,那么就一个都别想活……全体投降,他妈的。

我又往前骑了一段,然后把自行车和火箭筒往沟里一推,然后撒丫子就跑。另一位战友也扔下了自行车,跟在我后面跑起来。我向树林的方向跑去,他往大路上跑,苏军对着我们开火,这时候我绊了一跤,摔倒了,但幸运地躲过了子弹,之后又起身跑进了树林。我的同乡还以为我被打死了,后来他们还告诉我妈,说我已经挂了。

骑着自行车赶往前线的人民冲锋队员,他们的自行车经过了改造,在龙头上安装了两组用来携带“铁拳”反坦克火箭筒的固定具。

我在树林里躲了一整天,晚上的时候又遇上了一些战友,大家又重新集结起来。5月1日,我们又得到前往吕根(Rügen)的命令,路上是一望无际的油菜田,油菜花已经盛开,在阳光的照耀之下泛着金光。

我们是勇敢的士兵,我们谁都不怕,能为元首挡子弹,就算是死了,也无所谓——我们从小接受的就是这样的教育,自打上学的时候,我们就已经开始接受队列和军体训练。4月20日元首生日那天,我们的训练营地还举行了阅兵式,那些战友的岁数也和我差不多,连参加青年团的年龄都不够线。这就是帝国最后的预备队,赢得胜利就全靠我们啦!

德意志少年团由10-14岁的德国或德裔男性少年组成。

这么一些人是完全指望不上的……

到了吕根之后,我们又被车拉到了萨斯尼茨(Sassnitz),万吨货轮弗雷德里希号正停泊在那里等候我们上船。船上已经有5000多人,没有救生艇,也没有救生衣,什么也没有。这艘船从公海上开到了丹麦的哥本哈根,到港之后也不许下船。

5月8日,我们终于获准离船,但又被装上另一艘货轮,运回了德国的拉博埃(Laboe)。这艘船的条件更差,床、毯子和枕头一律没有,大家只能睡在甲板上,我身下正好是一排铆钉,非常不舒服。

坐了14天的船,白天晒得慌,晚上冻得慌,食物只有野战厨房提供的汤,开餐很不规律,长这么大头一次出远门就是这么个德行,太可怕了。5月18日,货轮被拖船牵引到岸边,随即被英军俘获。英军炸毁了船上的轮机设备,看来他们并不想把我们拉回本土去,那里的德国佬已经太多了。

英军把我们押送到35公里开外的农场牛棚中关押起来,再往东边就是苏联占领区,我的老家舍恩菲尔德(Schönfeld)也在那个方向,英国人没有把任何一个住在东边的战俘释放回家,那些住在西边的都给放了,我得想想办法。

我混进了排在战俘遣散办公室前面的队伍,我问排在我前面的那孩子,他叫阿尔方斯(Alfons):“你老家在哪儿?“

“克洛彭堡(Cloppenburg)“。

“你在老家还有没有叔叔大爷什么的?“

我记住了他叔叔的名字,一口咬定说我就是从克洛彭堡来的,蒙混过关!英军给我们发了4天的食物,还有遣散费,之后用一辆小卡车把我们拉到奥登堡(Oldenburg)。下了车,我和阿尔方斯一起向克洛彭堡的方向走去。

在食物吃光之后,我们一路上捕捉蜗牛充饥,抓到蜗牛之后丢进罐头盒里加水煮熟。在一家餐厅里,我还用我的遣散费买了一瓶苹果酒——其实我们的遣散费就是德军没来得及发给我们的军饷,大约5帝国马克一天,关押期间照常发饷,所以我手里一共有70马克之多。在餐厅里,我还碰上了几个先前在船上认识的人,磨坊学徒工保罗也要回克洛彭堡,于是我们就和他一起走。在到达保罗先前工作的磨坊之后,保罗站在门口念叨了几句,然后磨坊主就出来了,他看到我们,冲着里屋吆喝了一句:“妈,老妈啊,咱家来客人啦!”

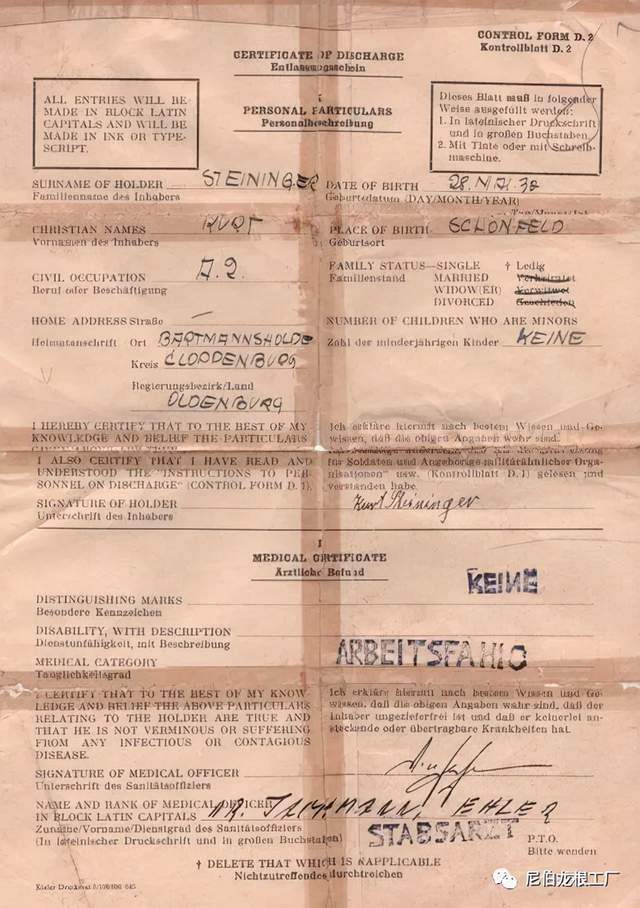

斯泰因戈尔的战俘释放证明和军饷领取证明。

桌子上很快就堆满了美味佳肴,几乎都要把桌子压垮了,我们当时太饿了,把这么多食物都吃了个精光,吃得实在是太多了,撑得我整夜呕吐不止……阿尔方斯的爸爸是这里的农民,他家有四个孩子,房子也很拥挤,但他不在乎再多一个。于是,我就留下来帮阿尔方斯家干农活,这时候他16岁,我15岁,我们成为了非常要好的朋友。

我们的邻居家也收留了一名老兵,他打算待到10月份就回家,我说:“你他妈脑袋里进鸟屎了是吧,要回去和老毛子做伴吗?“不过,后来我由于思乡心切,改变了主意,就在大家欢送他的宴会上,我提出要和他一起回去。

我们乘火车去了哥廷根(Göttingen),先在老兵的亲戚家呆了几天,然后又去他父母家。告别老兵一家之后,我趁着天黑混进了海利根施塔特(Heiligenstadt)的火车站,躲在一节车厢的制动员室里面。在快到新勃兰登堡(Neubrandenburg)的时候,我看到一处好大的战俘营,还在那儿庆幸自己逃出生天了呢,殊不知更大的坑正在老家等着我掉进去。

一节带有制动员室的德意志帝国铁路货运车厢,在铁路早期运用中,列车每隔几节就会编有这样的一节车厢,制动员按照司机发出的信号,人力进行制动操作。他们的工作条件非常艰苦,制动室里面冬天冷,夏天热,制动员冻死的悲剧屡屡发生。在20年代气动刹车普及之后,火车的制动能力有了很大提高,全列的制动可以在机车驾驶室由司机统一控制,随车制动员就被取消了,制动员室也就没用了,不过有时候,随车的押运员和工作人员还是会呆在制动员室里面。

回到老家之后,我帮着父亲做农活,每天赶着马车到地里干活儿。家乡这时候已经进行了土地改革,我家也分到了一块地,原来的富农都已经逃跑了,而留下来的人将他们的土地和农庄据为己有。一天,我和一位积极分子的儿子爆发了争执,他说:“以后这些农场可全是我的啦!“我回怼他:”你小子还是老实儿的和我一起放猪吧。“

后来我就挨整了——八成是这小子把我给告啦!有人一口咬定,我是纳粹残余派出的“狼人“(Werwolf,经过训练的破坏分子),回到村子里是为了搞破坏的。有一天,我回到家,我妈着急忙慌地把我往出赶:“库尔特,你在外头造了什么孽啊,老毛子来逮你了,你快跑吧!”我说:“让老毛子来亲我的腚吧!”——结果老毛子就在里屋等着我呢,“和我们走一趟吧?”

“我不走,我啥都没干!!!”

1945年4月的德国《前线与后方》 报,头版头条就是“狼人来了!”。

我怎么反抗都无济于事,老毛子把我塞进吉普车里,拉到本尼恩(Bennien)的NKVD分部,不需要审判,也懒得听什么解释,直接就把我投进了五橡树(Fünfeichen)的战俘营。在路上,一个犯人跳车跑了,苏联人去追,但是没追上,于是又开车往前走了差不多一公里。他们看见前面的路上正好有两个人在走,于是就停了下来,揪住其中一个海扁一顿,丢进卡车,就这样补齐了囚犯人数,假装并没有人在路上逃走。

五橡树战俘营关押了一万两千多人,其中还有500多名单独关押的女犯,一个个都茫然不知所措,都和我一样,不知道自己为何而来,每天也只有土豆白菜汤喝。

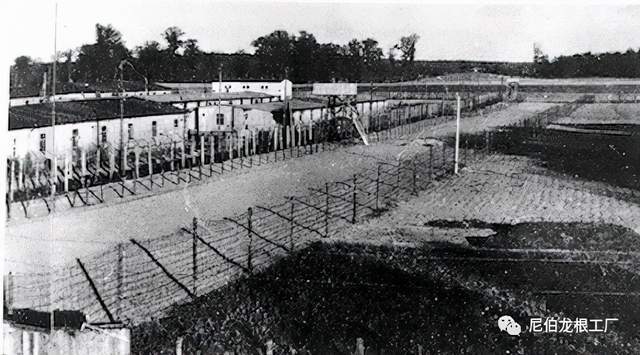

五橡树战俘营一角,这里之前是德国的IIA战俘营,后来成为NKVD的第9特设战俘营,用来关押纳粹同情者和各类“社会不稳定因素”。

原因其实很简单——西伯利亚的劳改营需要补充劳动力。看守们把囚犯中还算看得过去的人挑选出来,当时又拉稀又发烧,走一步一晃悠的我也是其中一员,负责检查的毛子医生只是看了我一眼,然后就挥挥手让我走了。我被算作第二类战俘,比第一类多少还是幸运一点,那些人都被运到了莫斯科往东7000公里的沃尔库塔(Vorkuta)挖矿去了。

还是一顿接着一顿的土豆白菜汤,一开餐,大家就都坐在树墩子上趁热狼吞虎咽,吃完了就躺在沙地上。战俘营被铁丝网围得严严实实,苏军一旦发现有人越界,就肯定会进行射杀。一次,一个战俘睡醒之后晃荡到铁丝网那里,把手伸出铁丝网,想要把外面的生菜拔出来吃,他的行为被岗楼上的看守发现了,不由分说就是一枪。

我当上了营地消防员,可以四处走动,多少比别人自由一些,其他人都只能在规定的区域内活动。如果发现着火了,营地消防队的人就要尽快赶过去把火扑灭,如果火势蔓延,那大家都得玩儿完。

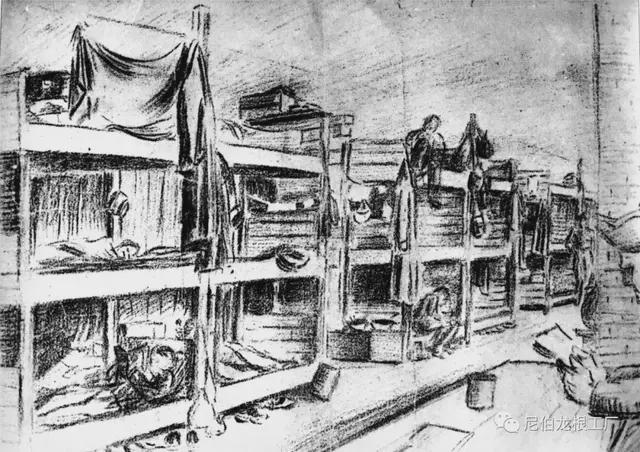

战俘营的床铺都是三层木板床,没有垫子,冬天冷得要命。营地里也没有木柴,有人会偷拆别人的床板当柴烧。满屋都是臭虫和跳蚤,几乎要把人生吞活剥,直到释放之前,我才想办法搞到一个被套,晚上往里一钻,封住开口,虫子进不来,这才睡了几个好觉。

五橡树战俘营之前的苏军战俘画下的营房内部和发汤时候的场景。

在战俘营里,除了挨饿,你什么都干不了。后来营地里筑起了水泥墙,把营地一分为二,北营关押罪犯,苏联人不允许他们出工,条件很差。南营的战俘待遇稍微好些,可以在苏联人的监视下进行劳动,我们还去苏联坦克部队的营地里干过活儿。

苏联人在带我们去干活之前,总会问一句:“谁当过电工?”结果满营地的人几乎都说自己是电工,后来的活计越来越难干,“电工”也就逐渐消失了,但我还是每次都去。不管怎么样,到外面走走没有坏处,如果能找到机会,没准还能托人往家里捎个信儿。

有一回我进了营地医务室,去了那儿也只是等着“自行康复”,啥都没有,最后不进万人坑都算是走运了。

囚犯们最关心的莫过于食物,每天早上会发200克面包,瞬间就会被吃光。到了中午,每个人会分到大约一公升的汤,有什么就煮什么,但最常见的莫过于白菜汤和土豆白菜汤。至于晚饭,不存在的。

当我从五橡树战俘营出狱的时候,我已经饿得快不能走路了,身上穿得还是被捕时候那身衣服,只是头上多了一顶帽子,那帽子是我用针线和偷来的碎布自己缝的,囚犯们的脑袋总是剃得精光,没办法。看守不允许囚犯私下里交换东西,到了冬天连件外套都没有。

我在五橡树战俘营足足关了4年,和家里完全断了联系,就好像死了一样。我的父母还以为我被弄到苏联去了,可我既不能传话,也不能写信。在这方面,关在西伯利亚的那些战俘要比我们强一些,他们至少还能往家里寄信。

和我一道关押的还有很多同龄人,我们年纪不大,但在重返社会的时候,一个个表现得就好像是穿越到现代的古人。我们会时常走动,一些人还在里面交到了朋友,但我和他们却都是泛泛之交。在五橡树战俘营里,我还认识了乌塞林市(Userin)的前任市长,他相中我当他女婿,要我以后和他回家,继承他家的农场。

我们用废纸之类的东西自制了一些扑克牌和象棋打发时间,营地里差不多二分之一的人都没能挺过去,那位前市长后来也去世了,他们都被丢进了万人坑,撒上石灰之后填埋。所以,我也就没能当成他家的女婿。后来,在我当建筑工人的时候,我还为那个市长千金……还有她老公家糊过墙呢。

1993年,联邦德国政府在五橡树战俘营遗址建立了一座死难者纪念碑。

营地的中心位置是水槽,就和喂牛的槽子是一样的,大家都在那里洗漱,没有肥皂,剃光头还方便些。

在我出狱之后,我的出狱证明文件上写着我是从五橡树里面放出来的,哪儿都不敢要我。我老婆陪着我去船厂找工作,船厂的人一看文件,就说:“五橡树那儿出来的啊,我们可不敢要你,你还是另谋高就吧”。好在我老婆是个党员,她办法多得很。后来,我们一起搬到了施特拉尔松德,我在那里先当市政工人,之后成为建筑工学徒,一年之后,我通过了考试,成为了一名正式的建筑工。

库尔特·斯泰因格尔后来成为了一名教师,2021年时仍在世。

未经允许不得转载:测试博客 » 少年库尔特的奇幻漂流:一个德国“娃娃兵”的离谱遭遇

测试博客

测试博客 巴高达运动:促成罗马帝国灭亡的基层社会变

巴高达运动:促成罗马帝国灭亡的基层社会变 独木难支:二战中的日本神鹰号护航母舰

独木难支:二战中的日本神鹰号护航母舰 卡特万战役:西辽崛起与塞尔柱帝国的灾难性

卡特万战役:西辽崛起与塞尔柱帝国的灾难性 短命的先驱:二战中的英军大胆号护航母舰

短命的先驱:二战中的英军大胆号护航母舰 有人竟愿意花钱请人来痛扁自己

有人竟愿意花钱请人来痛扁自己 神奇的魔法木制酒店,童话森林里的城堡

神奇的魔法木制酒店,童话森林里的城堡 超现实画作:比相机拍摄更真实的纽约地铁

超现实画作:比相机拍摄更真实的纽约地铁 这是一个读写障碍的人画出的明星肖像,你有

这是一个读写障碍的人画出的明星肖像,你有